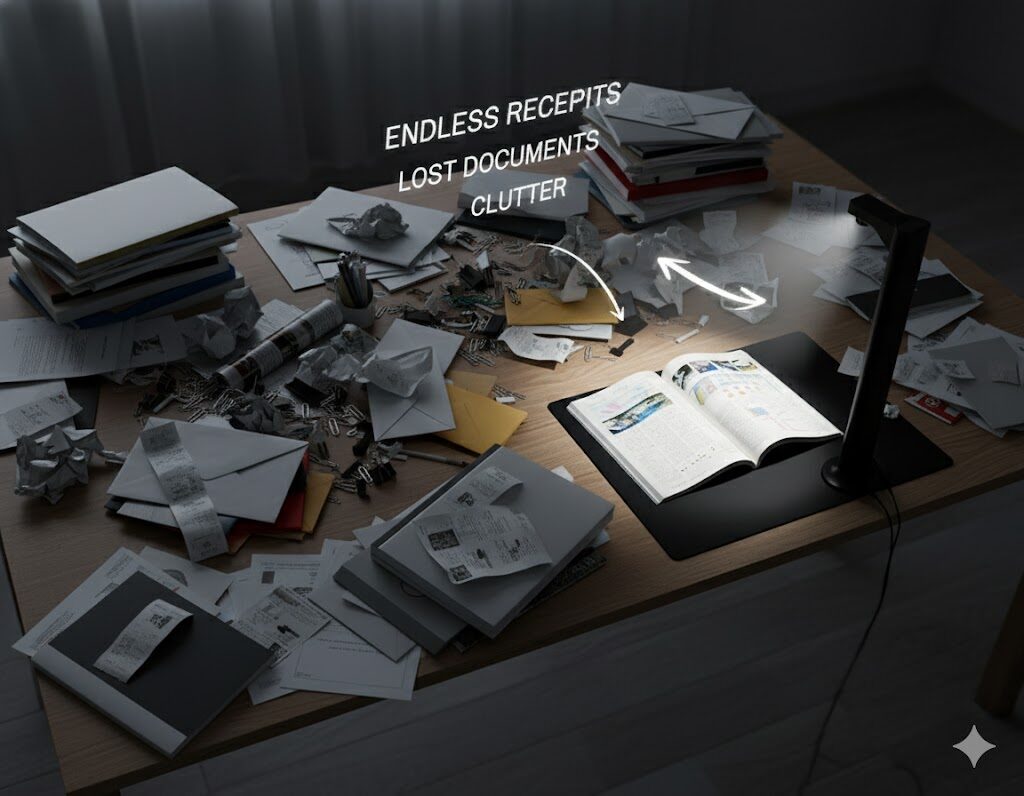

家のテーブル、気がつくと紙で埋まっていませんか? レシートの山、いつの間にかポストに入っている重要そうな封書、そして捨てられない家電の取扱説明書たち。「いつか片付けよう」と思っているうちに、大事な書類が行方不明になるストレス。これを断ち切るために、ぼくは再び「ペーパーレス化」の本気モードに入ることにしました。

ただ、今回のスキャナー選びには「絶対に譲れない条件」がありました。それは、「中国メーカーの製品を選ばないこと」。 Amazonで検索すれば安くて高性能なスキャナーはいくらでも出てきます。でも、家の資産情報や家族の写真、プライベートな書類を読み込ませる機器を、セキュリティに不安のあるメーカーに任せることはできませんでした。

この記事では、かつてScanSnap S1500で自炊に明け暮れたぼくが、なぜ今「アーム型(スタンド型)」を選んだのか、そしてなぜ「サンワダイレクト 400-CAM110」がその最終解となったのか。その葛藤と決断のプロセスを余すことなくお伝えします。

なぜ今、また「紙」と戦うのか?ペーパーレス化再始動の理由

机を占拠する「レシート」と「郵便物」のストレス

日々の生活で一番ストレスなのが、財布から溢れるレシートと、毎日届く郵便物です。 「家計簿をつけるまで」「中身を確認するまで」と机の隅に置いたが最後、それらは地層のように積み重なっていきます。 特にレシートは感熱紙なので、時間が経つと文字が消えてしまう。「あの時の保証書どこだっけ?」と探したときには真っ白、なんてこともありました。 これらを「届いた瞬間にデジタル化して捨てる」仕組みを作らない限り、この戦いは終わりません。

本やマンガの「ここだけ残したい」というニーズ

もう一つ、大きな悩みは書籍です。 本棚がいっぱいになるたびに本を処分してきましたが、「この雑誌のこの特集だけ残したい」「技術書のこの図解だけ手元に置きたい」と思うことがよくあります。 一冊丸ごと残すほどではないけれど、捨てるには惜しい。そんな「情報のつまみ食い」をするには、本を裁断せずにパラパラとめくって撮影できる環境が必要です。

かつてScanSnap S1500で味わった「自炊」の光と影

実はぼく、スキャナー初心者ではありません。 2012年4月、世の中が「自炊(本の電子化)」ブームに沸いていた頃、名機と言われた「FUJITSU ScanSnap S1500」を購入し、本棚の整理に明け暮れていました。

当時のAmazonの注文履歴がこちらです。36,000円ほどで購入していました。

このScanSnap S1500、本当に素晴らしいマシンでした。 カッターで背表紙を切り落とし、セットしてボタンを押せば、驚くべきスピードで吸い込まれていく紙束。数百冊の実用書をPDF化し、iPadに入れて持ち歩く快感は、当時のぼくにとって革命的でした。

もし今、あなたが「大量の蔵書を一気に、きれいに電子化したい」と考えているなら、迷わずScanSnapの現行モデルをおすすめします。フィード(紙送り)式の安定感とスピードは、やはり別格だからです。

しかし、今回のぼくの目的は「大量の自炊」ではありません。 「裁断したくない」「レシートや厚みのあるものも撮りたい」「セットする手間すら惜しい」のです。 だからこそ、今回はScanSnapのような「フィード式」ではなく、上から撮影する「アーム型(スタンド型)に狙いを定めました。

「中国製は除外」という高いハードル

Amazonに溢れる安価な高性能スキャナーの誘惑

「アーム型 スキャナー」で検索すると、Amazonには魅力的な商品が並んでいます。 1万円台、2000万画素オーバー、多機能…スペックだけ見れば夢のような製品ばかりです。しかし、メーカー名を見ると、聞いたことのない中国ブランドがほとんど。

なぜそこまで「脱・中国製」にこだわるのか

単なるガジェットなら、安さ優先で選んだかもしれません。 しかし、スキャナーは「情報の入り口」です。 読み取るものの中には、クレジットカードの明細、保険証券、子供の学校の書類、家族の写真など、絶対に流出してはいけない個人情報が含まれます。

安価なネットワーク対応スキャナーの中には、利便性を謳ってクラウドサーバー(その多くは海外にあります)を経由するものも存在します。 「ハードウェアを中国メーカーに握られ、ソフトウェアで何をされているかわからない」というリスクは、今の時代、看過できない問題だとぼくは考えました。 だからこそ、「日本メーカー、もしくは信頼できる欧米メーカー」という条件を絶対としたのです。

候補選びの迷走と挫折

最初は、欧米メーカーで評価の高い「IRIScan Desk 6 Pro」などを検討しました。 スペックは申し分ない。ベルギーの企業で信頼性も高い。しかし、日本国内での流通が細く、サポート体制や日本語対応に一抹の不安がありました。 「何かあったときに、英語で問い合わせるのはしんどいな…」 そうやって消去法で残ったのが、日本の老舗サプライメーカー、サンワサプライ(サンワダイレクト)でした。

サンワダイレクト「400-CAM110」を選んだ決定的な理由

1. 日本メーカー「サンワサプライ」という安心感

最終的に選んだのが、サンワダイレクトのスタンドスキャナー「400-CAM110」です。 製造こそ海外(中国)の工場かもしれませんが、企画・販売・サポート・品質管理を日本のサンワサプライが行っているという事実は、精神的な安心感において雲泥の差があります。 万が一の不具合や、ソフトウェアの挙動に不安があった場合でも、日本語で正規のサポートが受けられる。 「個人情報を扱う機器」として、この一点だけでも選ぶ価値がありました。

2. 「A3対応」かつ「2400万画素」の実用スペック

セキュリティだけでなく、性能も妥協したくありませんでした。 400-CAM110のスペックは以下の通り。

- 最大解像度: 2400万画素

- 撮影サイズ: A3サイズまで対応

- 接続: USB接続(PC必須)

2400万画素あれば、A3サイズの書類を撮影しても、端の小さな文字までしっかりと視認できます。 レシートの細かい数字や、取扱説明書の注釈など、「読めなきゃ意味がない」部分もクリアできる解像度です。

3. 「PC必須」はデメリットか、安全策か

実は当初、「パソコンなしでも使える(SDカード保存など)」機種を探していました。 しかし、400-CAM110はパソコンとのUSB接続が必須です。 最初はこれをデメリットだと感じていました。いちいちPCを立ち上げるのは面倒だと。

でも、よく考えるとこれは「セキュリティの担保」でもあります。 Wi-Fiに繋がらず、物理的にPCと繋がった時だけ動作する。つまり、「勝手にデータを外部送信されるリスクが限りなくゼロに近い」ということです。 家では常にPCをスリープで待機させているぼくの環境なら、USBを挿すだけで使えるこのシンプルさは、むしろ「安全な運用」に適していると割り切りました。

400-CAM110で描く、最強のペーパーレス生活

レシート・領収書の「並べてドン!」処理

このスキャナーで一番やりたいのがこれです。

- 一週間分のレシートを、黒いマットの上に適当にばら撒く。

- 400-CAM110で上から「パシャリ」と撮影。

- 付属ソフトが複数のレシートを自動で認識し、個別の画像として切り出してくれる。

一枚ずつスマホで撮ったり、スキャナーに挟んだりする手間はもう要りません。 「並べて撮る」だけ。これなら、ズボラなぼくでも週末のルーティンとして続けられそうです。

「部分自炊」で本棚をダイエット

次に、本の整理です。 400-CAM110には、本を開いたときの「湾曲補正」や、ページを押さえている「指を消す機能」が備わっています。 また、ページをめくった動きを検知して自動でシャッターを切る「タイマー撮影機能」もあります。

- 雑誌の気に入ったインタビュー記事だけ

- マンガの名シーンだけ

- 料理本のレシピページだけ

これらを、本を裁断することなく、パラパラとめくりながらデジタル化していく。 「一冊丸ごと」ではなく「美味しいところだけ」を保存するスタイルには、このアーム型が最適解です。

取扱説明書と保証書のデジタル一元化

A3サイズまで撮れるので、大きく広げるタイプの取扱説明書や、製品の箱などもそのまま撮影できます。 保証書とレシートを並べて撮影し、一つのPDFにしてクラウド(Googleドライブなど)に放り込んでおく。 これで、「家電が壊れた!保証書どこ!?」というパニックから永久に解放されます。

結論:信頼と性能のバランスで選ぶならこれ一択

コストと安心の「黄金比」

世の中にはもっと高価で高性能なスキャナーも、もっと安くて怪しいスキャナーもあります。 その中で、「約3万円台」という現実的な価格で、「日本メーカーのサポート」があり、「A3・2400万画素」という必要十分なスペックを備えている。 このバランス感覚において、サンワダイレクトの400-CAM110は、現時点で「最適解」と言えるでしょう。

あなたの家の「紙」を、安全にデータに変えよう

「便利そうだけど、中華製はちょっと怖いな…」と二の足を踏んでいたかつてのぼくのような人にこそ、この選択肢を知ってほしいと思います。 紙の山に埋もれる生活はもう終わり。 安心できる道具で、スッキリとしたデスクと、いつでも情報を引き出せる快適なデジタルライフを手に入れましょう。

もし、ぼくと同じように「信頼性」と「実用性」で迷っているなら、ぜひチェックしてみてください。

▼ Amazonで現在の価格をチェックする

コメント