Windowsのアップデート後、見慣れない画面が突然現れて、どきっとした経験はありませんか?「PCをバックアップしてファイルと思い出を保護する」なんて言われると、なんだか大事なことのように感じますよね。でも、そこに表示されている「続行」や「オプトアウト」といった選択肢を見て、「え、どっちを押すのが正解なの…?」と固まってしまったのは、きっとぼくだけではないはずです。むしろ、どこかユーザーを試すような、少し意地悪な雰囲気さえ感じてしまいました。この画面、実はただの親切な案内ではありません。そこには、ユーザーを特定の行動へと巧みに誘導するための「意図」が隠されている可能性があります。この記事では、多くの人が感じたであろう、あの画面の違和感の正体を一緒に解き明かし、安心してPCと付き合っていくための方法を考えていきたいと思います。

遭遇!Windowsアップデート後に現れた「謎の選択肢」

PCのアップデートは、セキュリティを保ち、新しい機能を使うために欠かせないもの。だから、ぼくも基本的には素直に従うようにしています。でも、先日、いつものようにアップデートを終えた後に表示された画面には、思わず手が止まってしまいました。それは、これまでのWindowsでは見たことのない、ユーザーに判断を迫る、ある種の「踏み絵」のような画面でした。あの時感じた戸惑いや、じわじと湧き上がってきた不信感。まずは、その体験を一緒に振り返ってみたいと思います。

まずはこの画面を見てほしい

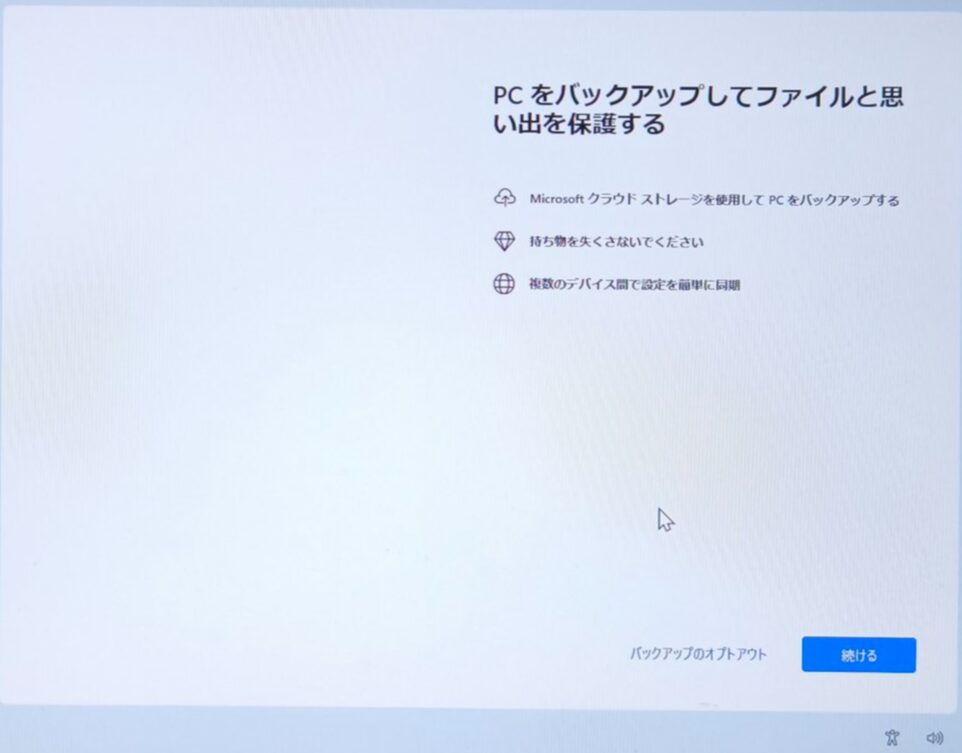

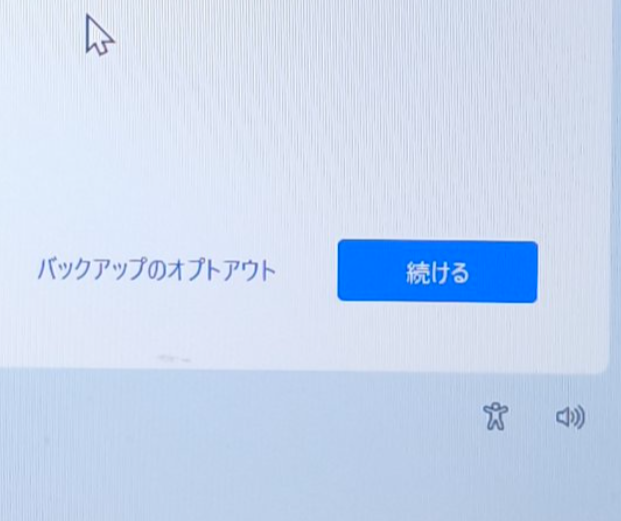

最初にぼくの目に飛び込んできたのが、この画面でした。

PC をバックアップしてファイルと思い出を保護する

- Microsoft クラウド ストレージを使用して PC をバックアップする

- 持ち物を失くさないでください

- 複数のデバイス間で設定を簡単に同期

バックアップをオプトアウト 続ける

タイトルからして、なんだか情緒的ですよね。「ファイル」だけでなく「思い出」とまで言われると、「保護しないと大変なことになるのでは?」という気持ちにさせられます。そして問題は、一番下の選択肢です。大きく目立つ青いボタンには「続ける」。そして、その左に小さく、まるで補足説明のように置かれている「バックアップをオプトアウト」という文字。

「続ける」って、何を?バックアップを?それともWindowsのセットアップを?思い出を保護するのを続ける?

じゃあ、続けるを押すしかないじゃん!!

そして「オプトアウト」なんて、普段の生活でまず使わない言葉です。まったく聞いたことない。これが「バックアップしない」という意味だとは・・・、すぐには分かりませんでした。まるで、わざと分かりにくくして、青いボタンを押させようとしているような……そんな作為的なものを感じてしまったんです。

畳みかけてくる「バックアップをお勧めします」

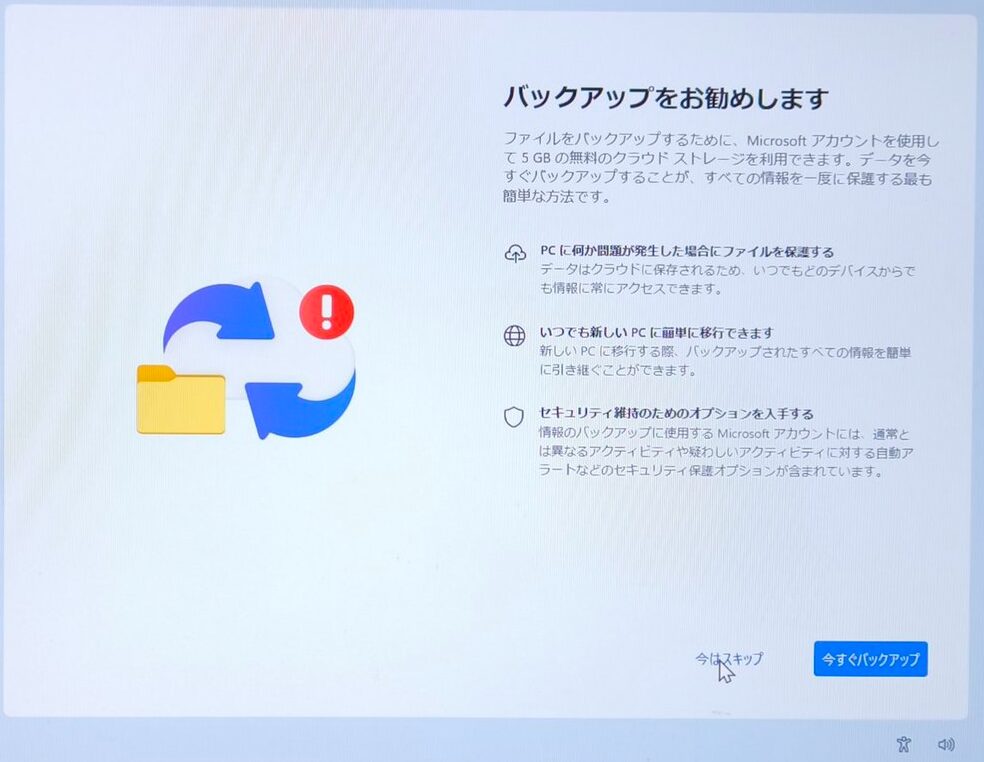

少し戸惑いながらも、”バックアップをオプトアウト”を押して、仮に「今はやめておこう」と考えたユーザーを待ち受けているのが、次の画面です。一枚目の画面で「今はしない」という意志を示したはずなのに、まるで聞く耳を持たないかのように、さらに強くバックアップを推奨してきます。

バックアップをお勧めします

ファイルをバックアップするために、Microsoft アカウントを使用して 5 GB の無料のクラウド ストレージを利用できます。データを今すぐバックアップすることが、すべての情報を一度に保護する最も簡単な方法です。

ここでも、「今はスキップ」という選択肢は左下に小さく追いやられ、右下には「今すぐバックアップ」という、またしても目立つ青いボタンが配置されています。ここまで来ると、多くの人は「どうやらバックアップするのが正解らしい」「何度も聞いてくるくらいだから、やっておいた方がいいんだろう」と感じてしまうのではないでしょうか。

「5GBの無料ストレージ」と書かれていますが、今の時代のPCで扱うデータ量、特に「思い出」である写真や動画を考えると、5GBという容量は決して十分とは言えません。むしろ、あっという間に使い切ってしまう可能性が高い。この「無料」という言葉の裏にも、何か別の意図があるのではないかと勘ぐってしまいます。

多くの人が感じた「違和感」の正体

この一連の流れを体験して、ぼくが抱いたのは「親切なおすすめ」というよりも、「巧妙な勧誘」という印象でした。ぼくと同じように、この画面に遭遇した人たちの中には、「悪意を感じる」「腹黒いやり方だ」と感じた人も少なくないようです。

なぜ、私たちはこんなにも違和感を覚えてしまうのでしょうか。それは、ユーザーが自由に、そして公平に選択するための情報が、意図的に隠されたり、偏って表示されたりしているからです。私たちの選択が、実は作り手の手のひらの上でコントロールされているのではないか。その感覚こそが、この画面から感じる「違和感」や「不信感」の正体なのです。これは決して、私たちが疑り深いわけでも、ひねくれているわけでもありません。その設計自体に、そう感じさせるだけの十分な理由が隠されているのです。

なぜ?この画面に「悪意」を感じてしまう理由

あの画面がもたらすモヤモヤとした感情は、気のせいではありません。実は、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)デザインの世界には、「ダークパターン」と呼ばれる、ユーザーを騙したり、意図しない行動を取らせたりするためのデザイン手法が存在します。そして、残念ながら、先ほどのWindowsの画面には、そのダークパターンの典型的な手法がいくつも見て取れるのです。ここでは、ぼくたちが「悪意」と感じてしまう理由を、デザインの観点から少し専門的に、でも分かりやすく解き明かしていきたいと思います。

意図的に分かりにくくされた言葉たち

まず注目したいのが、使われている「言葉」です。ユーザーに何かを選択してもらう時、その選択肢が何を意味するのかを明確に伝えるのは、デザインの基本中の基本のはず。しかし、あの画面では、その基本が意図的に無視されているように見えます。

| 使われている言葉 | 問題点 |

| バックアップをオプトアウト | 一般的ではない専門用語。「いいえ」や「バックアップしない」といった簡単な言葉を避け、ユーザーの理解を妨げている。 |

| 続ける | 「何を」続けるのかが不明確。文脈から「バックアップに同意して設定を続ける」と推測する必要があり、誤解を招きやすい。 |

| 持ち物を失くさないでください | 「データを失う」という事実ではなく、「持ち物(思い出)」という感情的な言葉を使い、ユーザーの喪失感を煽る。「Confirmshaming(確認の恥辱化)」と呼ばれる手法に近い。 |

このように、あえて分かりにくい言葉を選んだり、感情に訴えかけたりすることで、ユーザーが冷静に判断するのを妨げ、「とりあえず目立つボタンを押しておこう」という思考に誘導しているのです。これは、ユーザーのためではなく、作り手側の都合を優先した、非常に不誠実なコミュニケーションと言えるでしょう。

視覚的な罠「目立つ青ボタン」と「地味な文字リンク」

言葉選びと並行して使われているのが、視覚的な誘導です。人間の目は、どうしても色がついていたり、大きかったり、立体的に見えたりするものに自然と引き寄せられます。この習性を利用したのが、あの画面のデザインです。

- 推奨する選択肢(同意させる)

- 「 続ける 」「 今すぐバックアップ 」

- 手法:目立つ青色のボタン(プライマリアクション)として配置。ユーザーに「これを押すのが次に進むための正しい操作だ」と無意識に認識させる。

- 推奨しない選択肢(拒否させない)

- 「バックアップをオプトアウト」「今はスキップ」

- 手法:背景に溶け込むような、地味なテキストリンク(セカンダリアクション)として配置。選択肢としての重要度を意図的に低く見せ、存在に気づかせない、あるいは無視させるように仕向ける。

これは「Visual Interference(視覚的妨害)」とも呼ばれる手法です。ユーザーに公平な選択の機会を与えず、視覚情報だけで特定の答えへと導く。まるで、マジシャンが観客の視線を巧みに操ってタネを隠すのに似ています。フェアな選択とは到底言えません。

不安を煽る表現と過大なメリット表示

さらに、ユーザーの心理を揺さぶるためのダメ押しとも言える手法が使われています。それが「不安を煽る(Fear Appeal)」というやり方です。

- 「PCに何か問題が発生した場合にファイルを保護する」

- 「思い出を保護する」

これらの言葉は、「もしバックアップしなかったら、あなたのPCに何か問題が起きて、大切な思い出が全部消えてしまうかもしれませんよ?」というメッセージを暗に伝えています。PCに詳しくない人ほど、このような脅し文句には敏感に反応してしまうでしょう。

その一方で、バックアップした場合のメリットは、非常に魅力的に、そして少し過大に表現されています。「いつでも新しいPCに簡単に移行できます」と書かれていますが、あたかもこれが唯一絶対の移行手段であるかのように聞こえます。実際には、外付けHDDを使ったり、他のサービスを使ったりと、方法はいくらでもあるにも関わらず、そうした代替案は完全に隠蔽されています。不安を煽って視野を狭めさせ、自社のサービスだけが唯一の救いであるかのように見せかける。これが、この画面に隠されたもう一つの巧妙な罠なのです。

「バックアップ」の裏に隠されたMicrosoftの本当の狙い

では、なぜ世界有数の巨大企業であるMicrosoftが、まるで悪徳商法のような、ユーザーを騙すような真似をするのでしょうか。「あれだけ儲かっているのに、どうしてそんなセコイことを…」と感じるのも無理はありません。しかし、この背景には、現代のIT業界を象徴する、彼らの冷徹で巨大なビジネス戦略が隠されています。彼らが本当に売りたいのは「バックアップ機能」そのものではなく、その先にある「継続的な関係」なのです。

最終目的地は「Microsoft 365」というサブスクリプション

あの画面で提示された「無料の5GB」というクラウドストレージ。これは、言わば「試供品」や「撒き餌」のようなものです。最初は無料でユーザーを惹きつけ、サービスを使い始めさせることが第一の目的です。

- ステップ1:無料ユーザーの獲得ダークパターンを駆使したセットアップ画面で、半ば強制的にOneDriveの利用を開始させる。

- ステップ2:容量不足を発生させる写真や動画、PCのバックアップデータで、無料の5GBはすぐに上限に達する。

- ステップ3:有料プランへ誘導「容量が不足しています」「ファイルを守るためにアップグレードしてください」といった通知を頻繁に送り、ユーザーの不安を再び煽る。そして、より大容量のストレージを含む有料サブスクリプションサービス「Microsoft 365」の契約を促す。

これが、彼らの描くシナリオです。かつて、WindowsやOfficeは一度購入すればずっと使える「売り切り」モデルでした。しかし、今の彼らの収益の柱は、月額や年額で料金を支払い続ける「サブスクリプション」モデルです。このサブスクリプション契約者を一人でも多く獲得することこそが、この巧妙なバックアップ画面の真の目的なのです。

ユーザーを囲い込む「エコシステム」戦略

なぜ、そこまでして自社のサービスを使わせようとするのか。それは、GoogleやAppleといったライバルとの熾烈な「エコシステム(経済圏)」競争が背景にあります。

一度、ユーザーが写真や仕事のファイルをすべてGoogle Driveに預けてしまったら、そのユーザーを後からOneDriveに乗り換えさせるのは至難の業です。逆もまた然り。データというのは、一度預けるとなかなか動かせない、非常に重いアンカーのような役割を果たします。

だからこそ、MicrosoftはWindowsという自社OSの絶対的な強みを利用し、ユーザーがPCを使い始める最初の段階、つまり最も無防備なタイミングで、自社のエコシステムに引きずり込もうとするのです。これを「ロックイン効果」と呼びます。一度囲い込んでしまえば、ユーザーは簡単には抜け出せなくなり、継続的な収益源となってくれる、というわけです。

これはバックアップではない?「Known Folder Move」という挙動

さらに、この機能には技術的に見過ごせない、重要なポイントがあります。多くの人が「バックアップ」と聞いてイメージするのは、PCの中身を丸ごとコピーして、万が一の時に元通りに復元できる「イメージバックアップ」のようなものではないでしょうか。しかし、この機能の実態は少し違います。

正確には「Known Folder Move(既知のフォルダーの移動)」と呼ばれる機能で、これは「バックアップ(複製)」というよりは「場所の移動」に近い挙動をします。

具体的には、「デスクトップ」「ドキュメント」「ピクチャ」といった、ユーザーが普段よく使うフォルダの物理的な保存場所が、PCのローカルディスク(Cドライブなど)から、インターネット上のOneDriveのフォルダへと強制的に変更されるのです。

この変更は、ユーザーに明確には知らされません。しかし、この仕様が原因で、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。例えば、特定のフォルダパスを前提として作られている古いソフトが動かなくなったり、インターネットに接続していないとデスクトップ上のファイルにアクセスできなくなったり、といった事態です。ユーザーが知らないうちに、システムの根幹に関わる重大な変更が行われてしまう。これもまた、この機能が抱える大きな問題点の一つと言えるでしょう。

押してしまった人も大丈夫!正しい対処法と今後の対策

ここまで読み進めて、「しまった、あの時よく分からないまま青いボタンを押しちゃったかもしれない…」と青ざめている人もいるかもしれません。でも、安心してください。もし意図せずにOneDriveの同期設定をしてしまったとしても、それを解除し、元の状態に戻す方法はちゃんと用意されています。ここでは、あのトリッキーな画面の正しい切り抜け方と、万が一設定してしまった場合の具体的な対処法、そして今後のためのバックアップ戦略について、分かりやすく解説していきます。

正しい選択肢はこれ!画面の切り抜け方

まず、今後PCのセットアップやリカバリーで再びあの画面に遭遇した時のために、正解を覚えておきましょう。Microsoftが推奨してこない、「NO」を突きつけるための選択肢は以下の通りです。

- 1枚目の画面(バックアップをオプトアウト / 続ける)

- 選ぶべきは「バックアップをオプトアウト」です。この小さくて地味な文字リンクが、「今はバックアップ(同期)しません」という意思表示になります。

- 2枚目の画面(今はスキップ / 今すぐバックアップ)

- 選ぶべきは「今はスキップ」です。こちらも同様に、「今は何もしません」という選択肢です。

これらの選択肢を選んでも、Windowsの基本的な機能が使えなくなるようなことは一切ありません。あくまでOneDriveとの連携を「今はしない」と決めるだけです。後から必要だと感じれば、いつでも手動で設定することは可能です。慌てず、自分の意思で地味な方のリンクを押す。これが、あの画面を切り抜けるための最も賢明な方法です。

もし「続ける」を押してしまった場合の確認・解除方法

「もう押しちゃったよ!」という人も、心配は無用です。以下の手順で設定を確認し、不要であれば解除することができます。

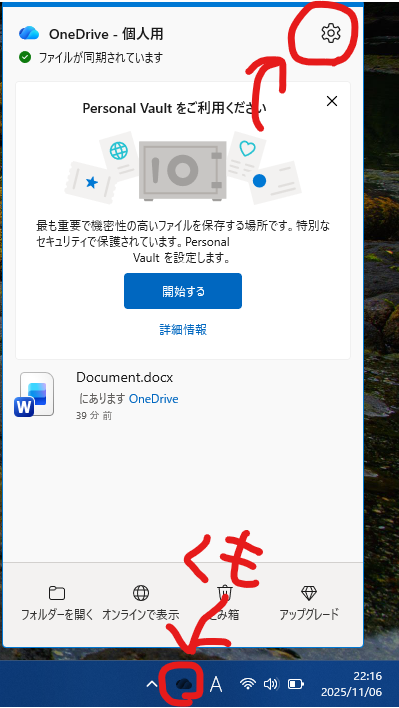

- タスクトレイからOneDriveの設定を開く画面右下の通知領域(時計などが表示されている場所)にある、雲の形をした「OneDrive」のアイコンを探します。見つからない場合は「^」をクリックすると隠れているアイコンが表示されます。雲のアイコンを右クリックし、歯車のアイコンの「設定」を選択します。

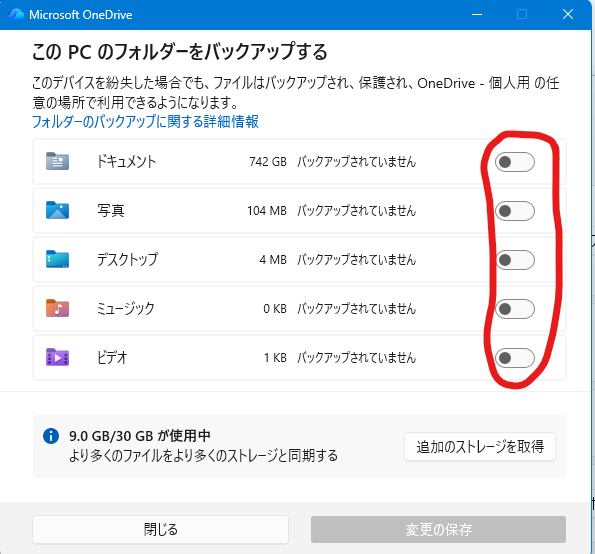

- バックアップの管理画面を開く開いたウィンドウの左側にある「同期とバックアップ」タブを選択し、「バックアップを管理」という青いボタンをクリックします。

- フォルダの同期を停止する「デスクトップ」「ドキュメント」「画像(ピクチャ)」の3つのフォルダが表示されます。もし同期がオンになっているフォルダがあれば、その下にある「バックアップの停止」をクリックします。確認画面が表示されたら、指示に従って停止を完了させてください。

これで、フォルダの場所がOneDrive上からPCのローカル上へと戻り、意図しない同期は停止されます。念のため、Windowsの「設定」→「アカウント」→「Windows バックアップ」の項目も確認し、不要な同期設定がオンになっていないかチェックしておくと、より安心です。

本当に考えるべき「自分のバックアップ戦略」

今回の件は、Microsoftに言われるがままにサービスを使うのではなく、自分にとって本当に必要なバックアップとは何かを考える、良いきっかけになるかもしれません。

- 外付けストレージ(HDD/SSD)を利用する最も古典的で、確実な方法の一つです。数千円から購入できる外付けHDDやSSDに、Windows標準の「ファイル履歴」機能や、システム全体を復元できる「イメージバックアップ」を定期的に保存します。インターネット接続も不要で、手元に物理的にデータがあるので安心感があります。

- 他のクラウドサービスを検討するもしクラウドにデータを置きたい場合でも、選択肢はOneDriveだけではありません。Google DriveやDropboxなど、さまざまなサービスがあります。それぞれの料金プランや使い勝手を比較し、自分の使い方に最も合ったサービスを選ぶことが大切です。

大切なのは、「よく分からないから、おすすめされたものを使う」のではなく、「それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分で選ぶ」という姿勢です。今回のMicrosoftのやり方は決して褒められたものではありませんが、それを反面教師として、私たちはより賢いデジタルライフを送ることができるはずです。この一件が、そのための小さな一歩となれば、ぼくはとても嬉しく思います。

コメント