ついに、手元に届きました。JINSが開発した「頭の動きでPCを操作する」という、まるでSFのようなデバイス「JINS ASSIST」。税込15,000円。これが高いのか安いのか、今はまだ判断できません。ただ、この小さな箱には、ぼくらのPCライフを根底から変えるかもしれない「未来」が詰まっているような気がして、開封する手が少し震えました。箱は驚くほどシンプルで、中身も本体とアタッチメント、そして短いスタートガイドだけ。このミニマルな構成が、逆に製品への自信を物語っているようです。さっそく開封し、本体を手に取ってみて、まずその「動作原理」への期待と、ある種の「疑問」が頭をもたげてきました。これは単なるマウスの代替品ではないかもしれない。そんな予感を胸に、まずはこのデバイスが何をしようとしているのか、その核心に迫ってみたいと思います。

JINS ASSIST、ついに我が家へ。15,000円の未来を開封する

待ちに待った瞬間です。ガジェット好きにとって、この「開封の儀」ほど心躍る時間はありません。JINS ASSISTは、その期待を裏切らない、むしろ期待を静かに上回るような質感でぼくの前に現れました。箱のシンプルさ、本体の驚くべき軽さ。そのすべてが、既存のデバイスとは一線を画す「何か」を感じさせます。

シンプルを極めたパッケージ

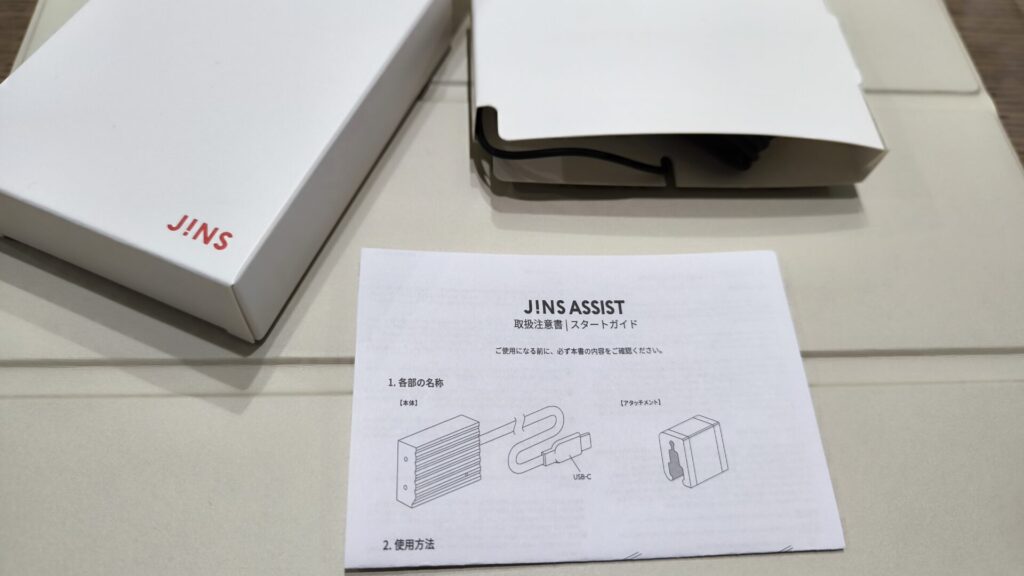

まず驚いたのは、そのパッケージの潔さです。Apple製品を思わせるような、白を基調とした非常にシンプルなデザイン。余計な装飾は一切なく、「JINS ASSIST」と「J!NS」のロゴだけが静かに配置されています。

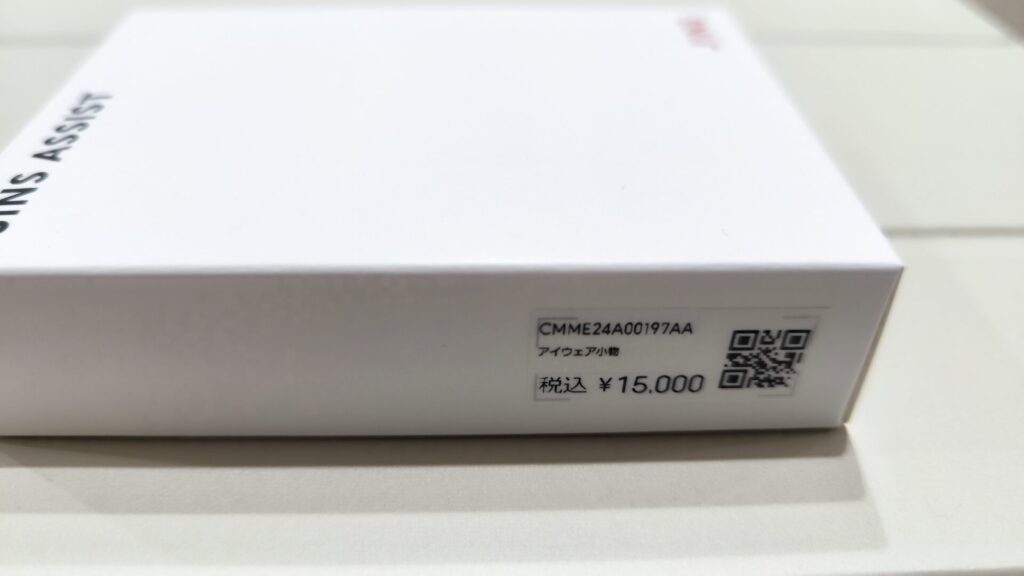

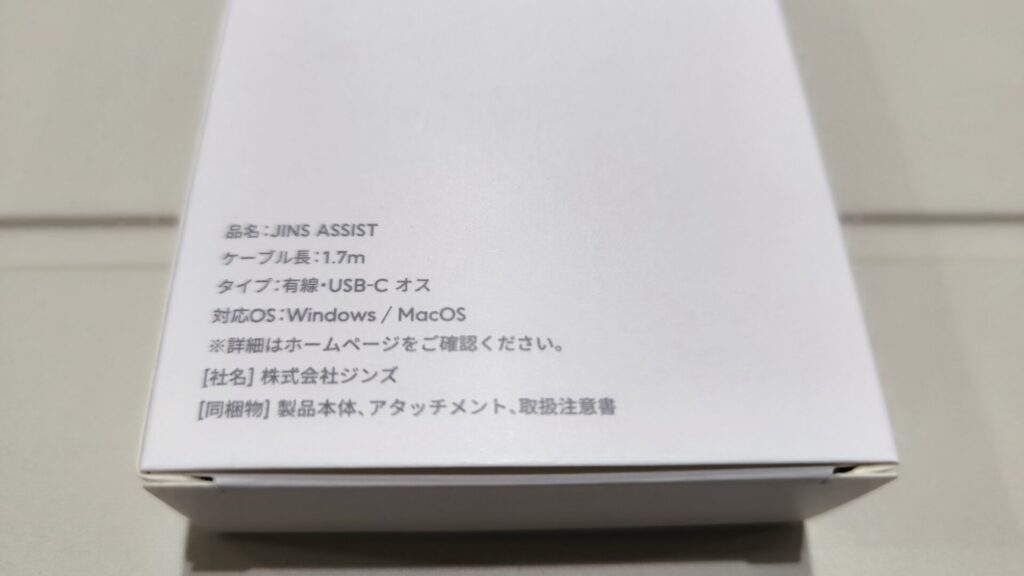

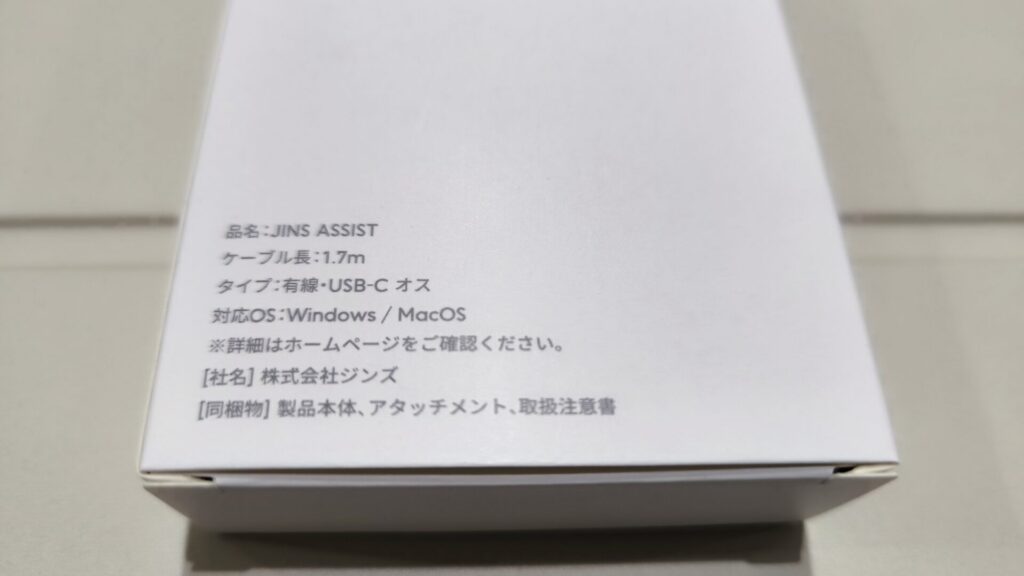

側面を見ると、品名や仕様が記載されています。

- 品名: JINS ASSIST

- ケーブル長: 1.7m

- タイプ: 有線・USB-C オス

- 対応OS: Windows / MacOS

- 同梱物: 製品本体、アタッチメント、取扱注意書

- 価格: 税込 ¥15,000

価格は15,000円。決して衝動買いできる金額ではありませんが、これが新しいPC操作のスタンダードになり得るのなら、むしろ安いとさえ思えるかもしれません。対応OSはWindowsとMacOS。ぼくの環境でも問題なく使えそうです。同梱物も最小限。この潔さが、かえってワクワク感を高めてくれます。驚くほどの軽さ。本体と付属品をチェック

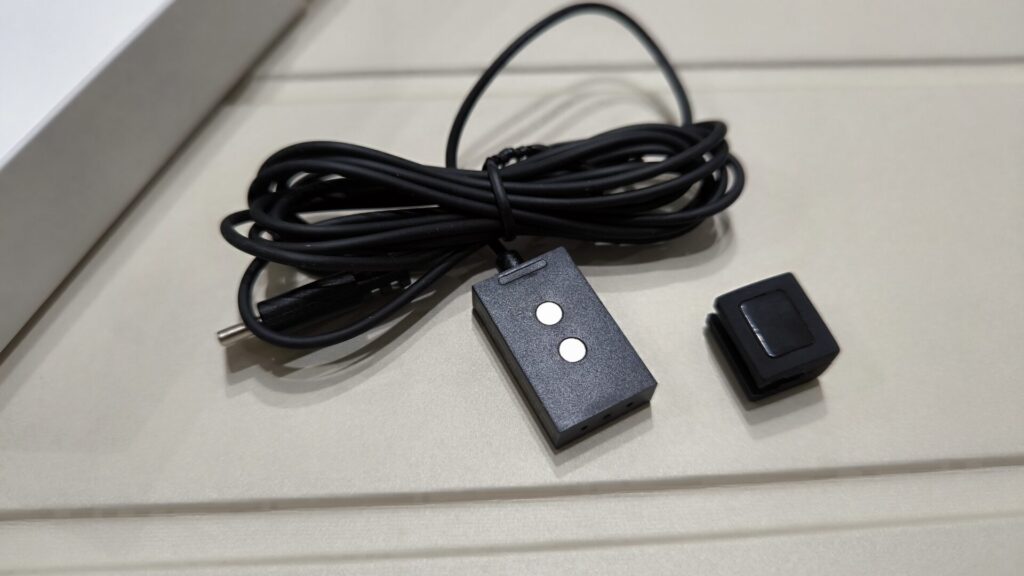

箱を開けると、本体、アタッチメント、そしてスタートガイドが姿を現しました。本体を手に取って、思わず「軽っ!」と声が出ました。それもそのはず、スタートガイド(取扱説明書)の製品仕様欄を見ると、「本体:約4g」「ケーブル:約9g」とあります。合計してもわずか13g。

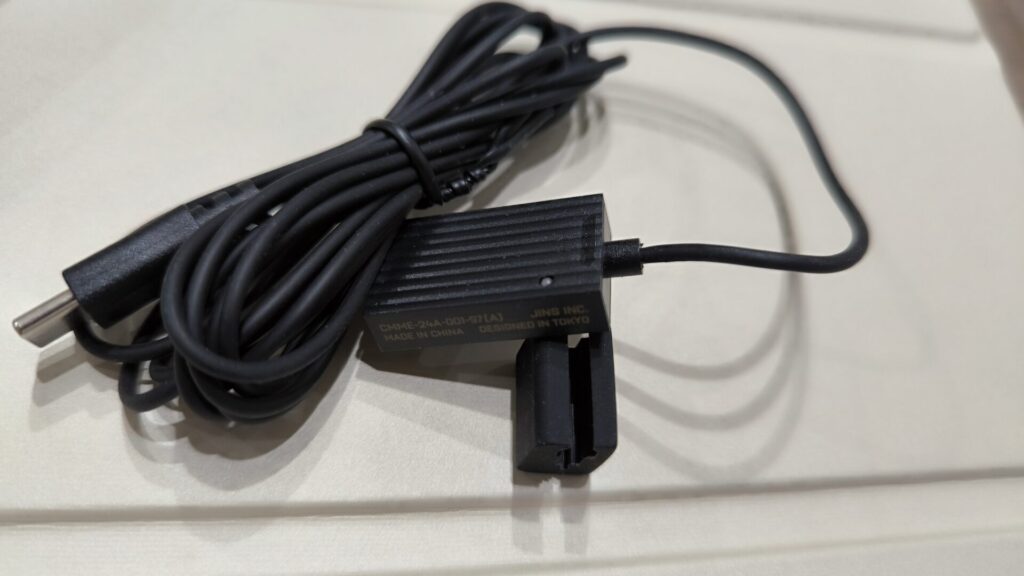

これなら、メガネに装着してもほとんど負担にならないでしょう。本体は非常にコンパクトなスティック状で、側面には「DESIGNED IN TOKYO」の文字が誇らしげに刻印されています。ケーブルは1.7mと十分な長さがあり、しなやかで取り回しが良さそうです。端子はUSB-C。これも現代のデバイスとしては標準的で嬉しいポイントです。アタッチメントはシリコン製(製品仕様には「材質:PBT、シリコン」と記載あり)のようで、メガネのつるを優しく、しかし確実にホールドしてくれそうな形状をしています。

メガネへの装着ギミック

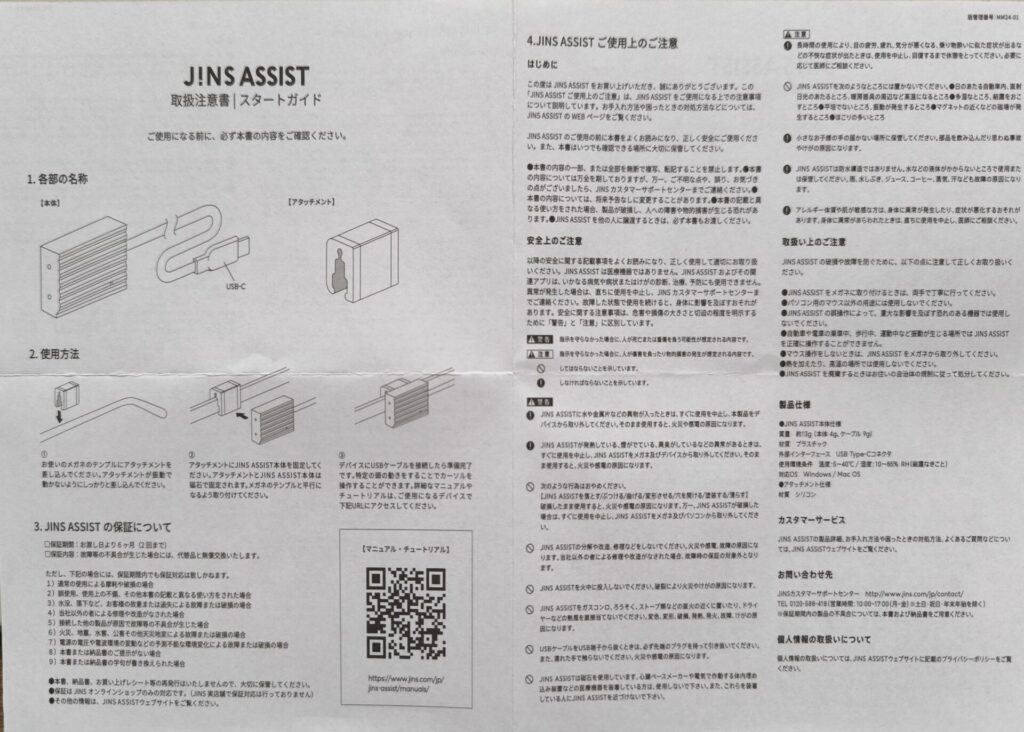

このJINS ASSIST、どうやってメガネに装着するのでしょうか。スタートガイドを見てみると、その仕組みは非常にシンプルでした。

- 付属のシリコン製アタッチメントを、メガネのつる(テンプル)に差し込む。

- JINS ASSIST本体を、アタッチメントの上から磁石で固定する。

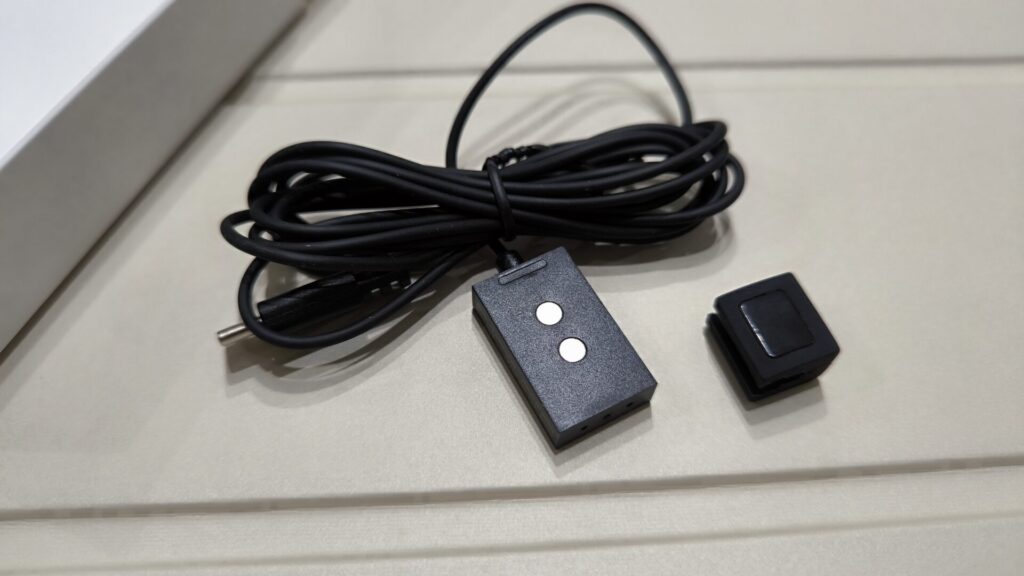

本体の裏側を・・・

・・・見ると、2つの強力そうな丸い磁石が埋め込まれています。なるほど、この磁力でアタッチメントごとメガネのつるを挟み込むわけですね。これなら着脱も簡単そうです。

ここでひとつ、興味深い可能性に気づきました。このアタッチメント、あくまで本体を「保持」するための部品のようです。ということは、もしメガネのフレーム自体が金属製で、磁石がくっつく素材であれば、アタッチメントを使わずに本体を直接メガネに固定できるのではないでしょうか。もちろん、これはメーカーの想定する使い方ではないかもしれませんが、試してみる価値はありそうです。よりミニマルに、よりスマートに装着できるかもしれません。

このデバイスの「核」。動作原理への期待と疑問

さて、開封の儀を終え、いよいよこのJINS ASSISTというデバイスの本質に迫っていきます。説明書を熟読しても、実は一番知りたい「どうやって頭の動きを検知しているのか」という核心的な部分は、詳しく書かれていません(スタートガイドには「ご使用上の注意」として、乗り物での使用制限などが書かれているのみです)。しかし、ぼくはこのデバイスの動作原理こそが、その可能性を占う上で最も重要だと考えています。

外部カメラ不要。ジャイロと加速度センサーが全て

このデバイスの最大のミステリーであり、最大の魅力。それは「どうやって」頭の動きを認識しているのか、です。最初は、PCのWebカメラで顔の動きをトラッキングするのか?とも考えましたが、それならこんなデバイスは不要なはず。

答えは、この小さな本体に内蔵されたセンサーにありました。 JINS ASSISTは、「ジャイロセンサー」と「加速度センサー」という、いわゆる「6軸モーションセンサー」を使って、頭の動き(角速度や姿勢)を検出しているのです。これは、かつてJINSが世に出した「JINS MEME(ジンズ ミーム)」というセンサー搭載メガネで培われた技術が応用されているに違いありません。

この方式の何がすごいか。それは、外部からのトラッキング(赤外線や電波、カメラなど)を一切必要としないことです。デバイス単体で、自己完結している。PCからはUSB-C経由で電源供給とデータ通信を受けているだけ。この事実は、ぼくの想像力を強く刺激しました。

「安定した固定」が意味すること

JINS ASSIST 初回設定には、装着時に「ケーブルを耳の上にかけると、本体が回転せず安定して使用できる」といった旨の推奨が(イラストで)示されています。また、「ご使用上のご注意」には、自動車や電車への乗車中、歩行中など、振動が生じる場所では正確に操作できないと明記されています。

これらはすべて、内蔵されたジャイEINS ASSISTロセンサーと加速度センサーの特性に起因するものだと考えられます。これらのセンサーが正確に「頭の動き」だけを検出するためには、デバイスが頭部(メガネ)にしっかりと安定して固定されていることが絶対条件なのです。

逆に言えば、少しのグラつきや意図しない振動も、センサーは「ノイズ」または「操作」として拾ってしまう可能性があるということ。このデバイスを使いこなすには、まず「いかに安定して装着するか」が最初のハードルであり、最も重要なポイントになりそうです。

対応OSと接続のシンプルさ

箱の記載にもあった通り、対応OSは「Windows / MacOS」。そして接続は「有線・USB-C オス」。このシンプルさがたまりません。

スタートガイドには、PCに接続した後の「JINS ASSIST カスタマーサポートセンター」のURLが記載されており、そこから専用の補助ソフト(JINS ASSIST アプリ)をダウンロードする流れになっています。おそらく、このアプリでクリック操作の割り当てや感度設定を行うのでしょう。

Bluetoothなどの無線接続ではなく、あえて有線接続を選んだ点も興味深いところです。遅延のなさ、接続の安定性、バッテリー不要というメリットを優先した結果だと思われます。ケーブル長が1.7mあるので、デスクトップPCが足元にあっても十分届くでしょう。この「繋げば(ほぼ)使える」という手軽さは、多くの人にとって受け入れやすい仕様だと感じます。

センサー内蔵なら…? 禁断の(?)使い方を妄想する

ここからが本題です。開封を終え、その動作原理が「本体内蔵のジャイロ・加速度センサー」によるものだと知った今、ぼくの頭の中にはある「期待」と「妄想」が渦巻いています。これは、ぼくだけの突飛なアイデアではなく、このデバイスの原理を理解すれば、誰もが一度は考えることではないでしょうか。

もし、JINS ASSISTを指につけたら動くのか?

JINS ASSISTは、メガネに装着し「頭の動き」で操作することが前提です。しかし、考えてみてください。センサーは「頭の動き」を(おそらく)直接見ているわけではなく、「JINS ASSIST本体の動き(角速度と姿勢)」を検出しているはずです。

では、もし。 このJINS ASSIST本体を、メガネではなく「指」に装着したらどうなるでしょう? 例えば、人差し指にバンドか何かで固定し、その指を動かす。理論上、センサーは「本体の動き」を検知し、その動きに応じてPCのカーソルが動くのではないでしょうか?

もちろん、JINS ASSISTは「頭の動き」という、比較的ゆっくりで慣性のある動作パターン(うなずき、首振りなど)をマウス操作に変換するよう、感度やロジックが最適化されているはずです。指の細かく速い動きでは、意図した通りの正確な操作は難しいかもしれません。しかし、動くことは動くはず。この「指マウス」化が可能かどうかは、このデバイスの汎用性を試す上で、非常に興味深い実験テーマです。

布団の中に隠しても操作できる…?

ぼくの妄想はさらに加速します。このデバイスの動作原理が「内蔵センサーのみ」であることの最大のメリット。それは、物理的に遮蔽されていても動作するという点です。

例えば、Webカメラ方式ならカメラの前に障害物があれば動かない。赤外線トラッキングなら、その赤外線を遮ると動かない。しかし、JINS ASSISTは違う。本体がどこにあろうと、それ自体が動けばいいのです。

ということは… 「布団の中にJINS ASSISTが完全に隠れていても操作が可能」なのでは? もちろん、操作者(ぼく)は画面を見ている必要があります。そして、JINS ASSIST本体は、布団の中で(例えばメガネをかけたまま、あるいはヘアバンドなどに固定したまま)頭部に装着されている必要があります。

この「遮蔽物があっても操作できる」という特性は、非常に大きな可能性を秘めています。例えば、リラックスした姿勢で、布団や毛布をかぶったままでもPCが操作できるかもしれない。スタートガイドには「仰臥位(仰向け)」での使用にも対応している(設定変更が必要な場合あり)と読み取れる記述があり、この妄想を後押ししてくれます。

期待と現実。なぜ「頭」でなければならないのか

「指につけても動くはず」「布団に隠れても動くはず」。 これらの期待は、あくまで動作原理から導き出される「理論上の可能性」です。しかし、JINSはあえてこのデバイスを「メガネに装着する」前提で設計・販売しています。それはなぜでしょうか。

おそらく、JINS ASSISTが目指したのは、単に「手以外のどこかでマウスを動かす」ことではなく、「ハンズフリーの状態で、安定して、意図した通りにマウスを操作する」という体験そのものだからです。

そのために、最も合理的で、多くの人が(メガネユーザーであれば)追加の負担なく安定した固定場所を確保できる部位が「メガネのつる」だったのでしょう。 指での操作は、できたとしても非常に不安定で、精密なカーソル移動やクリックは困難を極めるかもしれません。JINS ASSISTは、あくまで「頭の動き」というパターンに特化してチューニングされた、繊細なデバイスである可能性が高い。この期待と現実のギャップこそ、これからぼくが実際にPCに接続して確かめていきたい最大のポイントです。

まとめ:JINS ASSISTは、ぼくらの何をアシストするのか

白く小さな箱から出てきた、わずか4gのデバイス。開封の儀を終え、その動作原理に思いを馳せた今、ぼくの期待は最高潮に達しています。これは単なる「変わったマウス」ではありません。ぼくらのPCとの向き合い方、あるいは「入力」という概念そのものを変えてしまうかもしれない、そんな可能性のカタマリに見えています。

まずは「メガネ」で、その真価を試す

指につけたら? 布団に隠したら? そんな妄想は一旦脇に置いて、まずはこのデバイスの「正当な」使い方を試してみることにします。スタートガイドに従い、ぼくの愛用するメガネにアタッチメントを取り付け、JINS ASSIST本体を装着する。そして、USB-CケーブルをPCに接続する。

果たして、ぼくの「うなずき」や「首振り」は、どれほど正確にカーソルに反映されるのか。クリック操作の感触は? ドラッグ&ドロップはスムーズにできるのか? この基本的な操作感が、15,000円の価値を測る最初の試金石となります。このファーストインプレッションについては、また改めてじっくりとレポートしたいと思います。

ハンズフリーが拓く新しい可能性

JINS ASSISTは、もちろん手が不自由な方々にとって、強力な「アシスト」となるデバイスです。しかし、それだけではないはず。 例えば、料理中にレシピ動画を操作したい時。あるいは、プラモデルの組み立て中で両手が接着剤や塗料で汚れている時。キーボードやマウスに触れたくない、触れられない瞬間は、日常生活の中に意外と多く潜んでいます。

そんな時、頭の動きだけでPCを操作できる「第三の手」があれば、どれほど便利でしょうか。このデバイスは、障害の有無にかかわらず、すべての人に「ハンズフリー」という新しい選択肢を提供してくれる可能性があります。その「UX(ユーザーエクスペリエンス)の向上」こそが、JINS ASSISTの真の価値なのかもしれません。

15,000円の「投資」の価値は

税込15,000円。 開封を終えた今、この価格が「妥当」であるように感じ始めています。この小さな本体に詰め込まれたセンサー技術と、それを「誰もが使える」製品にまで落とし込んだJINSの設計思想。そして、これからぼくが体験するであろう「新しいPC操作」。

これらすべてを含めての価格だとすれば、決して高くはない「未来への投資」と言えるのではないでしょうか。 さあ、いよいよPCに接続してみます。この小さなアシスタントが、ぼくの世界をどう変えてくれるのか。楽しみでなりません。

コメント