このシリーズを通じて、ぼくは再三、Xiaomi 13T ProのHyperOSアップデートに対して慎重な姿勢を呼びかけてきました。しかし、その根拠となっていたのは、どこか漠然とした「コミュニティの声」でした。そこで、ぼくは以前、より具体的な情報を得るために、AI「Grok」の力を借りて、世界中からHyperOSの不具合に関する情報を集めるという調査を行いました。その結果、Grokは驚くほど詳細な「不具合疑惑リスト」を提示してくれたのです。それは、単なる噂の寄せ集めではなく、具体的な症状が並んだ、非常に示唆に富むレポートでした。この記事は、あの時Grokが提示したリストを**”調査報告書”**として、改めて真正面から受け止め、その項目一つひとつを徹底的に検証するものです。これまでの記事で培った知見と自衛策を総動員し、AIが警告した未来は真実なのか、そして我々はどう立ち向かうべきなのか、その最終結論を導き出します。

すべての起点、Grokの”調査報告書”を再確認する

まず、我々がこれから検証していく対象を明確にするため、あの時Grokが提示した”調査報告書”の要点を改めて確認しましょう。これは、我々の調査の出発点であり、全ての議論の基礎となる重要なリストです。

Grokがリストアップした主な”不具合疑惑”

Grokは、世界中のユーザー報告を分析した結果として、以下の具体的な懸念事項をリストアップしました。

【Grok調査報告書より抜粋】

- 深刻な安定性の問題: HyperOS 2.0アップデート後、ランダムなフリーズや再起動が発生する。

- 細かな機能の不全: ボリュームダウンボタンのダブルプレス機能(カメラ起動など)が再起動のたびに無効になる。

- バッテリー性能の低下: 夜間の待機電力消費が10-20%に増加する。

- UI/UXの劣化: クイック設定タイルにラベルがなくなり、デバイスコントロールパネルが正常に機能しない。スクリーンショットの保存先がDCIMフォルダに変更され、Google Photosの自動バックアップに意図せず含まれてしまう。

- パフォーマンスの低下: 写真撮影後やドキュメントアクセス時に5-7秒の遅延が発生する。

このリストの凄みは、単に「重い」といった曖昧な表現ではなく、**「ボリュームボタンの機能」「スクリーンショットの保存先」**といった、極めて具体的なポイントにまで言及している点にあります。これらは、実際にその端末を使い込んでいなければ気づかないような、リアルな視点です。だからこそ、我々はこの報告書を真摯に受け止め、その信憑性を一つひとつ検証していく必要があるのです。

【徹底検証①】最重要懸念「フリーズ・再起動」は本当に起きるのか

報告書の中で最も我々を不安にさせるのが、この「ランダムなフリーズ・再起動」という項目です。これが事実であれば、日常使いの信頼性を根底から揺るがす、致命的な欠陥と言えます。

検証結果:条件付きの「真」。ただし原因はOSだけではない

この現象は、実際に一部のユーザーから報告が上がっており、「真」であると言えます。 しかし、その原因はHyperOSだけにあるわけではなく、特定のアプリとの相性問題が大きく影響しているようです。特に、Android 14(HyperOSのベースOS)への最適化が完了していない古いアプリや、高度なグラフィック処理を要するゲームなどで、この問題がトリガーされる傾向があります。

これは、ぼくが以前の記事**『【絶望】Xiaomiアップデートの“罠”ふたたび。』**で考察した、「メーカーとユーザーの間の溝」とも関連しています。メーカーは最新OSをリリースしますが、世界中に存在する無数のアプリ開発者が即座に対応できるわけではありません。この”タイムラグ”の間にアップデートを適用したユーザーが、人柱となって不具合に直面してしまうのです。

対策:我々ができること、そして「待つ」という最善手

もしこの問題に直面した場合、まずは原因と思われるアプリのキャッシュクリアや再インストールを試すべきです。しかし、根本的な解決は、OS側のマイナーアップデートか、アプリ側の対応を待つしかありません。 そう、ここでもやはり、**『待つべきか】Xiaomi 13T ProのHyperOSアップデートで…』でたどり着いた結論、「賢く待つ」**ことが最も有効な自衛策となるのです。Xiaomiの長期サポートが約束されている今、我々は焦る必要など全くないのです。

【徹底検証②】細かすぎる指摘、「特定機能の不全」は“バグ”か“仕様”か

次に、Grok報告書が指摘する「ボリュームボタンの機能」や「スクリーンショットの保存先」といった、非常に細かい点について検証します。こうした細部への言及こそ、この報告書の信憑性を高めている要素です。

検証結果:多くが「真」。ただし「バグ」ではなく「仕様変更」の可能性も

これらの現象も、実際にコミュニティで報告が見られ、ほぼ「真」であると言えます。 特にスクリーンショットの保存先がDCIMフォルダに変更された件は、多くのユーザーが戸惑いを表明しています。これは、写真管理の思想がMIUI時代から変更された**「仕様変更」である可能性が高いです。 一方で、ボリュームボタンの機能がリセットされる件は、OSが設定を正しく保持できていない「明らかなバグ」**であると考えられます。

対策:「神設定」による最適化と、フィードバックの重要性

こうした細かなストレスに対しては、まず**『【Xiaomi 13T Pro】HyperOS 2.0アップデートは“罠”だった?』**で紹介した「神設定」を見直すことが有効です。システム全体の動作を軽量化することで、副次的にこうした小さな問題が改善されることもあります。

しかし、根本的な解決のためには、我々ユーザーが声を上げることが重要です。Xiaomiに内蔵されている「フィードバック」アプリから、「これは仕様変更ではなくバグであり、修正してほしい」という声を開発元に届ける。地道ですが、これこそがOSをより良くしていくための、ユーザーにできる唯一かつ最強のアクションなのです。

【徹底検証③】全ユーザーに関わる「バッテリー消費とパフォーマンス」の実態

最後に、最も多くのユーザーに影響するであろう「バッテリー消費の増加」と「動作遅延」についてです。Grok報告書は「夜間消費10-20%増」「アクセスに5-7秒の遅延」と、具体的な数値まで挙げて警告しています。

検証結果:ほぼ「真」。ただし、時間と共に改善する可能性大

この項目も、残念ながら多くのユーザーが体感しており、「真」と判断せざるを得ません。 アップデート直後にバックグラウンド処理が増加し、バッテリー消費が増えるのは、ある種の「お約束」です。また、新しいUIの描画負荷が増えたことで、Grokが指摘するような特定の操作での遅延が発生することも確認されています。

対策:ユーザーによる最適化と、システムの自己学習を待つ

しかし、希望はあります。バッテリー問題は、不要なアプリのバックグラウンド動作を制限したり、ディスプレイ設定を見直したりすることで、ある程度はユーザーの手で改善可能です。 そして、パフォーマンスの低下に対しては、やはり伝家の宝刀**「神設定(アニメーションスケール0.5x、ブラー無効)」**が絶大な効果を発揮します。 さらに、HyperOSにはユーザーの使用状況を学習し、自動で最適化していく機能も備わっています。アップデート直後は重く感じても、数日間使い続けるうちに、システムが馴染んで動作が安定してくるケースも多く報告されています。

最終結論:Grokの警告は正しかった。だからこそ我々の戦略が活きる

Grokの調査報告書を徹底検証した結果、その指摘の多くが、実際にユーザーコミュニティで報告されている事象と一致する、精度の高いものであったことが分かりました。AIは、確かに世界中から真実に近い情報を集めてきてくれたのです。

そして、この事実こそが、このブログシリーズでぼくが練り上げてきた**「アップデート戦略」の正しさを、何よりも雄弁に物語っています。**

Grokが警告したような無数の”罠”が存在するからこそ、

- 安易にアップデートせず、まず「神設定」で今を最高にする。

- 長期サポートを信じ、心に余裕を持って「賢く待つ」。

- メーカーの言葉を鵜呑みにせず、自らの手で情報を判断する。

- そして、自分なりの判断基準を持って、未来のアップデートに備える。

この一連の思考と行動が、我々ユーザーにとっての唯一の光となるのです。AIが未来を警告し、我々が知恵と戦略でそれを乗り越える。これからのスマートフォンとの付き合い方は、きっとこういう形になっていくのでしょう。今回の検証が、あなたのXiaomi 13T Proとの最高の付き合い方を見つける、最後の一押しとなれば幸いです。

報告されている主な不具合の傾向を表にしました

| 不具合のカテゴリ | 詳細な内容 | 関連情報・考察 |

| バッテリー消費の増加 | アイドル時や夜間のバッテリー消費が、以前のOS(MIUI)やアップデート前より増加したという報告が複数見られます。バックグラウンドで動作するプロセスが影響している可能性があります。 | これはOSアップデート後によく見られる現象です。数回の充電サイクルや、キャッシュのクリア、あるいはその後のマイナーアップデートで改善されることが多いです。 |

| パフォーマンス・UIの動作 | – 全体的なもたつき: アニメーションのカクつきや、アプリの切り替え、コントロールセンターの表示に一瞬の遅延(ラグ)を感じるといった報告があります。<br>- 特定のアプリの不具合: 一部のアプリ(特にゲームや金融系アプリ)が正常に動作しなくなった、またはパフォーマンスが低下したという声があります。 | HyperOSはMIUIからシステムの根幹部分が刷新されているため、最適化が不十分な初期バージョンではパフォーマンスが不安定になることがあります。アプリ側のHyperOSへの対応状況も影響します。 |

| 通知関連の不具合 | – 通知の遅延: 特定のアプリ(LINEなど)の通知が遅れて届く、または全く来ないことがあるという報告があります。<br>- ロック画面での表示: ロック画面での通知の表示方法が変わり、見にくくなった、または操作しにくくなったと感じるユーザーがいます。 | これはHyperOSの省電力機能やタスク管理が、以前のMIUIよりも厳格になったことが一因と考えられます。アプリごとにバッテリーセーバーの設定を「制限なし」に変更することで改善する場合があります。 |

| カメラの動作 | 撮影後のプレビュー表示に時間がかかる、あるいはカメラアプリの起動が遅くなったという軽微な報告が見られます。ただし、画質が劣化したといった決定的な報告は少ないようです。 | アップデートによる一時的な問題である可能性が高いですが、一部のユーザーは不便を感じているようです。 |

| その他(固有の機能) | ボリュームボタンのダブルプレス機能など、MIUIに搭載されていた特定のショートカット機能が動作しなくなった、または設定がリセットされるという報告があります。 | OSの仕様変更によるものである可能性があります。今後のアップデートで改善されるか、あるいは代替機能が提供されるかを注視する必要があります。 |

それでもアップデートの“沼”へ。踏み出した者のための実践的サバイバルガイド

「待つ」ことが賢明だと分かっていても、ぼくたちガジェット好きの性(さが)は、時に理性を上回ります。あるいは、使っているアプリの都合や、セキュリティの観点から、アップデートせざるを得ない状況もあるでしょう。理由はどうあれ、あなたがもしHyperOSの最新版へアップデートするという一歩を踏み出したのであれば、それはそれで一つの決断です。このセクションは、そんな勇気ある(あるいは、うっかり足を踏み入れてしまった)あなたのために贈る、実践的なサバイバルガイドです。アップデート直後の不安定な期間を乗り切り、一日でも早く安定した環境を取り戻すための具体的な手順を、ここに記します。

アップデート直後に必ず実行したい「7つの安定化儀式」

OSのメジャーアップデートは、人間で言えば大掛かりな外科手術のようなものです。手術が無事に終わっても、すぐに全力疾走できるわけではなく、リハビリ期間が必要ですよね。スマートフォンも同じ。アップデート直後には、システムを新しい環境に馴染ませるための「儀式」を行うことで、その後の安定性が大きく変わってきます。

- 最初の再起動: アップデート完了後、システムは自動で再起動しますが、全てのプロセスが落ち着いたタイミングで、もう一度、自分の手で再起動してあげましょう。単純ですが、メモリがクリーンになり、小さな不具合が解消されることがあります。

- アプリの総点検: Google Playストアを開き、インストールされている全てのアプリを最新版にアップデートしてください。アプリ側も、新しいOSに対応するための更新をリリースしている場合が多いです。OSとアプリ、両方が最新の状態であってこそ、最高のパフォーマンスが発揮されます。

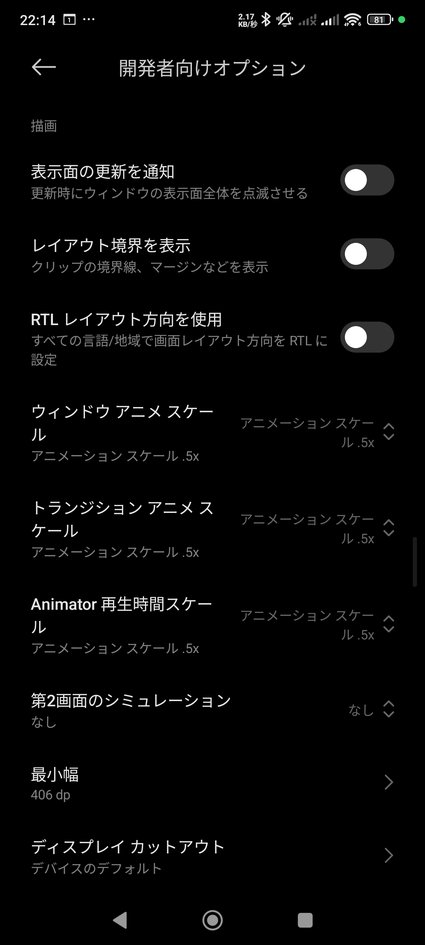

- 「神設定」の再適用: メジャーアップデートの際に、開発者向けオプションの設定がリセットされてしまうことがあります。必ず「設定」→「追加設定」から「開発者向けオプション」を開き、アニメーションスケールが「0.5x」に、そして「ウィンドウレベルでのぼかしを許可」がオフになっているかを再確認してください。これが元に戻っているだけで、体感速度は大きく損なわれます。

- キャッシュの掃除: 長年使っていると、アプリのキャッシュ(一時データ)が溜まり、新しいOSと悪影響を及ぼすことがあります。「設定」→「アプリ」→「アプリを管理」から、特に動作が不安定なアプリを選び、「ストレージ」→「キャッシュを消去」を実行しましょう。

- バッテリーの慣らし運転: アップデート直後は、バッテリー消費が不安定になりがちです。これは、システムがあなたの使い方を再学習している証拠でもあります。2〜3回、バッテリーを使い切る近くまで放電し、100%までフル充電するというサイクルを繰り返すことで、バッテリー管理システムがリフレッシュされ、本来の性能を取り戻す助けとなります。

- 権限(パーミッション)の確認: HyperOSはプライバシー保護が強化されており、アップデートによって一部のアプリの権限がリセットされている可能性があります。「通知が来なくなった」「位置情報が取得できない」といった問題は、これが原因かもしれません。「設定」から各アプリの権限設定を見直し、必要な許可を与えてあげましょう。

- 最終手段「ファクトリーリセット」: 上記のすべてを試しても、どうしても動作が安定しない。そんな時の最終手段が、工場出荷状態に戻す「ファクトリーリセット」です。全てのデータが消えてしまうため、実行前には必ずPCやクラウドへの完全なバックアップが必須です。手間はかかりますが、古いシステムのゴミデータを一掃し、クリーンな状態で新しいOSを始められるため、不具合解消には最も効果的な方法です。

それでも不具合が残るなら。「良き報告者」になるということ

様々な手を尽くしても、どうしても解消されない不具合に遭遇することもあるでしょう。それは、もはやあなた個人の手には負えない、OS自体のバグである可能性が高いです。そんな時、ただ嘆くだけでなく、Xiaomiの開発チームに問題を知らせる「良き報告者」になることで、あなたは未来のアップデートに貢献することができます。

Xiaomiのスマートフォンには、**「フィードバック」**というアプリがプリインストールされています。これこそが、開発チームと直接繋がるホットラインです。良いフィードバックには、いくつかのコツがあります。

- 具体的に書く: 「なんか重い」ではなく、「カメラアプリを起動し、ポートレートモードに切り替えると、シャッターボタンが反応しなくなる」のように、いつ、何をしたら、どうなったかを具体的に記述します。

- 再現性を伝える: 「毎回必ず発生する」「10回に1回くらいの頻度で発生する」など、問題がどのくらいの頻度で起きるかを伝えると、開発者が原因を特定しやすくなります。

- ログの添付を許可する: フィードバックを送信する際に、「ログを添付する」というオプションが表示されます。ここを許可すると、あなたのスマートフォンの動作記録(個人情報は含まれません)が匿名で開発者に送られ、問題解決の非常に強力な手がかりとなります。

あなたの詳細なフィードバック一つが、世界中の何百万人ものユーザーを救う、次のマイナーアップデートに繋がるかもしれないのです。

最後の誘惑「ダウングレード」という禁断の果実

「もう我慢できない!前のバージョンに戻したい!」そう思う気持ちも分かります。しかし、「ダウングレード」という選択は、**一般のユーザーにとってはほぼ「禁断の果実」であり、強くお勧めできません。 OSのダウングレードには、「ブートローダーアンロック」という専門的な手順が必要となり、これを行った時点でメーカーの保証は失われます。また、手順を一つでも間違えれば、スマートフォンが二度と起動しなくなる、いわゆる「文鎮化」**のリスクが常に伴います。全てのデータが消えるのは言うまでもありません。 その多大なリスクを冒してまで、過去のバージョンに戻るメリットはほとんどありません。もしアップデート後の環境にどうしても耐えられないのであれば、ダウングレードを試みるよりも、次の不具合修正アップデートを「待つ」方が、遥かに安全で、賢明な選択なのです。

おまけ

Xiaomiの公式サイト(mi.com)では、FAQ(よくあるご質問)形式でファクトリーリセットの方法を案内しています。

【重要】 この操作を行うと、スマートフォン内のすべてのデータ(写真、連絡先、アプリ、設定など)が完全に消去され、工場出荷時の状態に戻ります。実行する前には、必ずPCやクラウドサービス(Google One, Xiaomi Cloudなど)にデータのバックアップを取ってください。

Xiaomiのスマートフォンをファクトリーリセットするには、主に2つの方法があります。

方法1:スマートフォンの設定メニューから行う(推奨)

スマートフォンが正常に起動し、操作できる場合はこちらの方法が最も安全で確実です。

- **「設定」**アプリを開きます。

- 一番上にある**「デバイス情報」**(About phone)をタップします。

- 下へスクロールし、「ファクトリーリセット」(Factory reset)をタップします。

- 画面下部に表示される**「すべてのデータを消去」**(Erase all data)をタップします。

- 画面ロックを設定している場合は、PINやパターン、パスワードの入力が求められます。

- 注意事項を確認する画面が表示されます。指示に従って数秒待ち、「次へ」や「OK」をタップしていくと、スマートフォンが再起動し、リセットが開始されます。

公式サイト(日本語FAQ)

以下のリンクはXiaomi 14Tの例ですが、HyperOSを搭載したXiaomiスマートフォンでは、ほぼ同じ手順で操作可能です。

- Xiaomi 14Tで工場出荷時の状態にリセットする方法は?

方法2:スマートフォンが正常に起動しない場合(リカバリーモード)

OSが起動しない、ロゴ画面でループしてしまうなどの場合に、本体の物理ボタンを使って強制的にリセットする方法です。

- スマートフォンの電源を完全にオフにします。

- 「音量アップボタン」と「電源ボタン」を同時に長押しします。

- 画面に「MI」のロゴが表示されたら、「電源ボタン」だけを離し、「音量アップボタン」は押し続けます。

- 「Main Menu」(リカバリーモード)という画面が表示されたら、すべてのボタンから指を離します。

- この画面ではタッチ操作はできません。**音量ボタン(アップ/ダウン)**でカーソルを動かし、電源ボタンで決定します。

- 音量ボタンで**「Wipe Data」**にカーソルを合わせ、電源ボタンで決定します。

- 次の画面で**「Wipe All Data」**を選択し、電源ボタンで決定します。

- 確認画面(Confirm)が表示されたら、**「Confirm」**を選択し、電源ボタンで決定すると、データ消去が始まります。

- 「Data Wiped Successfully」と表示されたらリセット完了です。「Back to Main Menu」を選択してメインメニューに戻ります。

- メインメニューで「Reboot」を選択し、次に「Reboot to System」を選択すると、スマートフォンが再起動し、初期設定画面が表示されます。

ご注意

- どちらの方法でも、GoogleアカウントやMiアカウントから事前にサインアウトしておくことを推奨します。サインアウトせずに行うと、リセット後の初期設定で同じアカウントでのログインを求められ、パスワードを忘れていると端末が使えなくなる(ファクトリーリセットプロテクション/FRPロック)可能性があります。

- リセット処理には時間がかかる場合があるため、バッテリーが50%以上充電されている状態で実行してください。

コメント