ミニ四駆のセッティングと言えば、誰もが「軽量化」という言葉を思い浮かべるのではないでしょうか。モーターのパワーを最大限に活かすため、1gでも軽くする。それは、勝利を目指す上での絶対的なセオリーの一つです。しかし、もしその常識の対極に、全く新しい可能性が眠っているとしたら?今回ぼくが手にしたのは、そんなセオリーに真っ向から逆行するパーツ、「HG ローハイト用ヘビーアルミホイールII」。その名の通り、マシンを「あえて重くする」ためのアルミ削り出しホイールです。なぜ重くするのか?それは一体どんな走りを生み出すのか?この魅力的なパーツを前に、ぼくの探究心は止まらなくなりました。これは、一つのパーツとの出会いから始まり、計測という沼にハマり、数々の試行錯誤を繰り返しながら、ヘビー級セッティングの奥深さに迫っていく、そんな一人のレーサーの記録です。

すべての始まりは「重い」選択肢

すべての物事にはきっかけがあります。今回の物語が始まったのは、とあるパーツとの出会いでした。それは、プラスチックが常識の世界において、ひときわ鈍い輝きを放つ金属の塊。手に取った瞬間に伝わるその重みは、ぼくに「軽量化」とは違う、全く別のセッティングの世界があることを教えてくれました。安定性、低重心、慣性の力。言葉としては知っていても、実感として伴っていなかったそれらの要素が、この「重い」選択肢によって、急に現実味を帯びてきたのです。

手にした一つのパッケージ、HGヘビーアルミホイールII

そのパーツの名は、「HG ローハイト用ヘビーアルミホイールII(リバーシブル)」。ITEMナンバーは95660(760)。タミヤのハイグレードパーツ、通称HGシリーズに属する製品です。パッケージ越しにもわかる、アルミ削り出しならではのシャープな輝き。プラスチック製のホイールに見慣れた目には、その存在感は圧倒的です。最大の特徴は、その名の通り「ヘビー」であること。ミニ四駆のパーツは、そのほとんどが軽量なプラスチックでできています。しかし、このホイールは敢えて重い金属であるアルミニウムを素材として選び、さらに肉厚なデザインにすることで、意図的に重量を増しているのです。パッケージには「リバーシブル」とも書かれており、ホイールを裏返して装着することでオフセット(ホイールの取り付け位置)を変更でき、Super X / XXシャーシなど、より幅広いシャーシに対応する懐の深さも持っています。ただ重いだけではない、その作り込みに、タミヤの本気を感じずにはいられません。

なぜ「あえて重くする」のか?その理論的背景

「速く走るためには軽くする」のが基本なのに、なぜ「あえて重くする」のでしょうか。それには、いくつかの明確なメリットが期待できるからです。

第一に、低重心化による安定性の向上です。車体の中でも特に低い位置にあるホイールを重くすることで、マシン全体の重心が下がります。重心が低いマシンは、カーブやレーンチェンジ(LC)で姿勢を乱しにくく、コースに吸付くような安定した走りを見せてくれます。

第二に、慣性(イナーシャ)の力を利用した走行です。重いホイールは、一度回転し始めるとその勢いを保ち続けようとする「フライホイール効果」を生み出します。これにより、モーターへの電力供給が不安定になるような場面でもスピードが落ちにくく、特に直線での伸びが良くなると言われています。また、ジャンプ着地時にも、この慣性がマシンの暴れを抑え込む方向に働き、安定した着地をサポートしてくれるのです。もちろん、加速時にはより大きなパワーを要するため、テクニカルなコースではデメリットになる可能性もあります。しかし、ハイスピードコースなど、特定の条件下では絶大な効果を発揮する、まさに玄人好みのパーツと言えるでしょう。

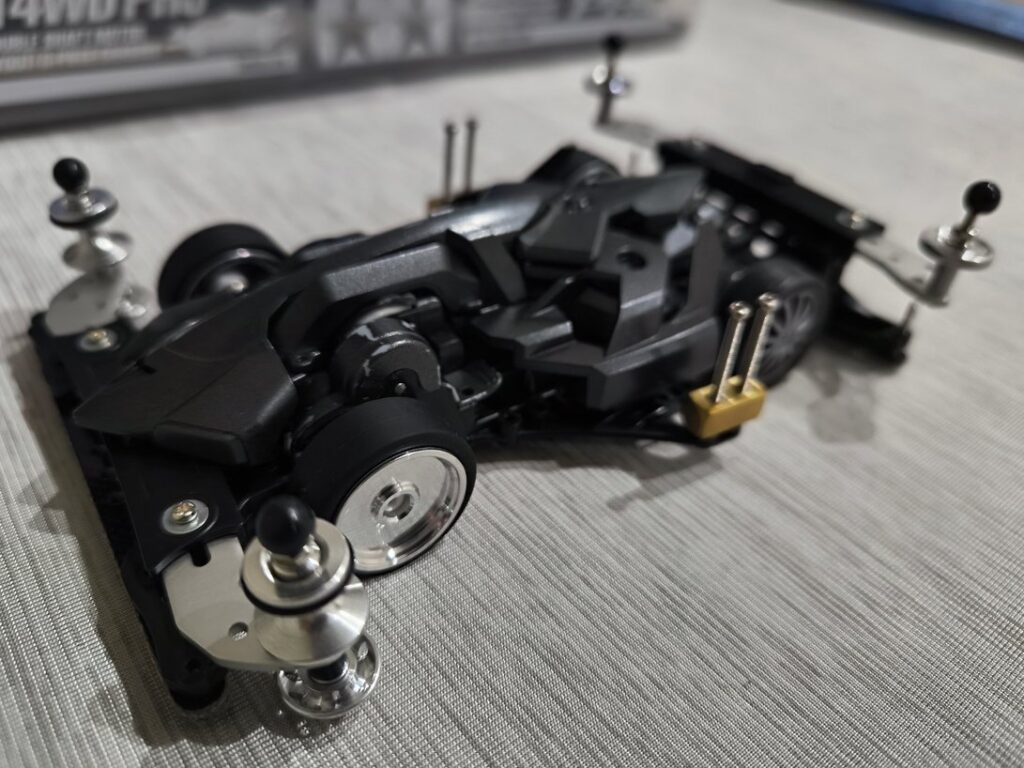

相棒は、思い出のブラックガンメタ・マッハフレーム

この魅力的なアルミホイールを試すにあたり、ベースとなるマシンが必要でした。息子のゴールドアバンテとは別に、ぼくが走らせているもう一台のマシン。それが今回の相棒です。実はこのマシン、以前の記事でも少しご紹介したのですが、ぼくにとっては特別な一台なんです。

ベースとなっているのは「マッハフレーム」というマシン。そして、購入したのは、残念ながら今はもう閉店してしまった、地元の模型店「ケイ・ホビー」さんでした。子供の頃から通った、思い出の詰まったお店です(泣)。そこで手に入れた真っ白なマッハフレームのボディを、自分でブラックガンメタに塗装して仕上げました。だから、このマシンは単なる実験用ではなく、思い出と愛着が詰まった、ぼく自身のメインマシンの一つ。このマシンが、ヘビーアルミホイールというじゃじゃ馬を乗りこなし、一体どんな走りの変化を見せてくれるのか。期待に胸を膨らませながら、ぼくは次のステップ、つまり「現状の正確な把握」へと進むことにしたのでした。

計測マニアの沼へ。数字が語るパーツの個性

カスタマイズの方向性を決める上で、感覚や経験はもちろん大切です。しかし、それと同じくらい重要なのが、客観的なデータです。特に「重量」という要素は、デジタルスケールさえあれば誰でも正確に数値化できる、最も信頼できる指標の一つ。このアルミホイールが一体どれほどの「ヘビー」級なのかを知るために計測を始めたぼくは、いつしか手元にあるホイールを片っ端からスケールに乗せていました。そう、完全に計測の沼にハマってしまったのです。しかし、そのおかげで、それぞれのパーツが持つ明確な個性を、数字として理解することができました。

主役登場、アルミホイールの圧倒的な重量

まずは、今回の主役である「HGヘビーアルミホイールII」から計測します。タイヤを装着していない、ホイール単体の状態です。

表示された数値は「7.0g」。たった1個でこの重さです。ミニ四駆のパーツで7gというのがどれほどのインパクトを持つか。それは、他のホイールと比較することでより鮮明になります。ちなみに2個セットで計測すると、計測誤差もあってか13.9gや14.0gといった数値が出ました。いずれにせよ、1個あたり約7gというのは間違いありません。さらに、ローハイトタイヤを装着した状態では、2個で17.4g、つまり1個あたり8.7gにもなりました。4輪に装着すれば、タイヤとホイールだけで約35g。これは、一部の軽量なマシンであれば、マシン全体の総重量に匹敵するほどの数値です。まさに「ヘビー」の名に恥じない、圧倒的な重量感。これが走りにどう影響するのか、期待と少しの不安が入り混じります。

比較して見えた、キット純正ホイールの個性

次に、比較対象として、キットに付属している純正ホイールの重量を計測してみました。ここで面白いのが、キットによって付属するホイールのキャラクターが全く違うということです。まずは今回の主役マシン、マッハフレームのベースキットである「ミニ四駆スターターパックFM-Aバランスタイプ (ラウディーブル)」に元々付属していた、純正の黒いホイールです。

こちらはタイヤ付き4個の状態で「11.8g」。1個あたり3g弱です。標準的なプラホイールでこれが基準ですね。さすが「バランスタイプ」を謳うキットなだけあって、軽めで、安定感を意識したパーツ構成になっているのかもしれませんね。(参考:タミヤ公式サイト ラウディーブル)

一方で、以前の記事で息子のマシンとして紹介した「ミニ四駆スターターパックAR スピードタイプ (エアロ アバンテ)」に付属していたブルーのホイールはどうでしょうか。

[ここにエアロアバンテ純正ホイールの重量計測画像を挿入:IMG_20250916_215234.jpg]

こちらはタイヤ付き4個の状態で、わずか「11.4g」。1個あたり約2.85gです。先ほどのラウディーブル純正と誤差程度で同様に軽い。「スピードタイプ」のキットらしく、明確に軽量性を重視したパーツが選択されていることがわかります。(参考:タミヤ公式サイト エアロ アバンテ)

全ホイール重量比較データ

これまでの計測結果を一覧表にまとめてみました。こうして並べてみると、それぞれのパーツが持つキャラクターが、より一層明確になります。

| ホイール名 | 状態 | 1個あたりの重量 (g) | 4輪合計の推定重量 (g) | 特徴・備考 |

| HGヘビーアルミホイールII | タイヤ装着時 | 8.7 | 34.8 | 圧倒的な重量。低重心・安定性重視。 |

| 30周年記念セット(後輪) | タイヤ装着時 | 4.9 | – | (参考)リアのトラクションと安定性を担う。 |

| 30周年記念セット(前輪) | タイヤ装着時 | 3.2 | – | (参考)フロントの軽快な操舵性を狙う。 |

| 30周年記念セット(4輪合計) | タイヤ装着時 | (平均4.05) | 16.2 | (参考)中間的な重量。バランスタイプ。 |

| ラウディーブル純正(黒) | タイヤ装着時 | 2.85 | 11.8 | スターターパックFM-A付属。 |

| アバンテ純正(青) | タイヤ装着時 | 2.85 | 11.4(誤差あり) | (参考)スターターパックAR付属。軽量。 |

この表を見ているだけで、次のセッティングのアイデアが次々と浮かんできます。例えば、「フロントは軽快なアバンテ純正、リアはどっしり重いアルミホイール」なんていう、前後異素材の組み合わせも面白いかもしれません。数字は、ただの結果ではなく、次なる創造へのインスピレーションを与えてくれるのです。

「重いホイール」を活かすための試行錯誤

圧倒的な重量を誇るヘビーアルミホイールですが、ただマシンに装着すれば、その性能を100%引き出せるというわけではありません。むしろ、その重さゆえに、周辺のパーツに通常以上の負荷がかかり、トラブルの原因となる可能性すらあります。このじゃじゃ馬を乗りこなすため、ぼくも意気揚々と関連パーツを揃えてみたのですが…。そこには、初心者さながらの、いくつかの微笑ましい(?)失敗が待ち受けていました。ここでは、そんな試行錯誤の記録をご紹介します。

まさかの買い間違い?シャフト長はちゃんと見よう

まず最初にやらかしたのが、ホイールを支える「シャフト」の選択です。重いアルミホイールには、たわみにくい強化シャフトが必須だろうと考え、意気揚々とパーツショップへ。そこで手に取ったのが、「72mmブラック強化シャフト」でした。剛性が高そうで、見た目も黒くてカッコいい。これしかない!と購入したのですが、家に帰ってから気づきました。ぼくのマッハフレームのシャフト長は60mmだったのです。

そう、完全な買い間違いです。72mmシャフトは、主にスーパーX/XXシャーシなどに使われる長めのシャフト。ぼくのマシンには長すぎて、全く使うことができませんでした。ミニ四駆のパーツは、シャーシによって適合するものが細かく決まっている。そんな基本的なことを、すっかり失念していました。強化シャフトが必要、という考え自体は間違っていなかったはずですが、まずは自分のマシンの仕様を正確に把握すること。基本中の基本を、改めて思い知らされた出来事でした。皆さんも、パーツを買う前には、対応シャーシとサイズの確認を忘れずに…。

こっちだったな

見た目で迷走、アルミホイール用ブッシュ

次なる試行錯誤は、ホイールとシャフトを繋ぐ「ブッシュ」です。HGヘビーアルミホイールには、元々、六角穴に対応した白い樹脂製のブッシュが付属しています。性能的にはこれで何の問題もないはず。しかし、ぼくは思ってしまったのです。「この銀色のアルミホイールに、付属の白いブッシュは、なんだかちょっと普通すぎるかも…」と。

そんな時、パーツショップでホイールの隣に並んでいたのが、「AO-1020 ミニ四駆アルミホイール用ブッシュ(黒・8個入)」でした。銀色のホイールに黒いブッシュを合わせたら、足元が引き締まってカッコいいに違いない。そんな単純な見た目の好みだけで、黒いブッシュも一緒に購入してきました。家に帰って、早速両方をホイールに合わせてみます。銀色のホイールに、白いブッシュと、黒いブッシュ。うーん、と唸りながら見比べること数分。結論、結局、付属の白いブッシュの方がクリーンでカッコよくないか? と思い直し、元々の白いブッシュを使うことに決めました。性能向上のためのパーツのはずが、完全に見た目の好みで右往左往してしまっただけ。でも、こんな風にああでもないこうでもないと悩む時間も、またミニ四駆の楽しみの一つなのかもしれませんね。

駆動効率をあきらめない「中空軽量プロペラシャフト」

いくつかの失敗はありましたが、もちろん計画通りに進んだ部分もあります。それが、駆動系の中核をなす「プロペラシャフト」の交換です。ヘビーアルミホイールはマシンの安定性を高めますが、その分、駆動系への負担は増えます。そこで、ホイールで増やした重量を、他の部分で少しでも補うという考えは変わりません。

そのためのパーツが、「スーパーXシャーシ・中空軽量プロペラシャフト」。シャフトの中心が空洞になっており、ノーマルのものに比べて大幅に軽量化されています。回転部分が軽くなることで、慣性が小さくなり、加速・減速のレスポンスが向上します。つまり、ホイールの「重さ」による安定性は享受しつつ、駆動系の「軽さ」によって加速の鈍さを少しでもカバーしよう、という狙いです。すべてのパーツを重くするのではなく、役割に応じて重さと軽さを使い分ける。このバランス感覚こそが、セッティングの奥深さであり、面白さなのだと、ぼくは思います。

ちょっと寄り道、ミニ四駆の常識と奥深さ

一つのパーツを突き詰めていくと、そこから派生して様々な知識や疑問にぶつかります。それは、ミニ四駆の基本的な組み立て技術であったり、用語の正しい意味であったり、あるいは、ぼくたちが子供だった頃の懐かしい記憶であったり。ここでは少しだけ、ヘビーアルミホイールというテーマから広がる、ミニ四駆の常識と、その奥深さについて触れてみたいと思います。こうした寄り道の中にこそ、次のステップへのヒントが隠されているのかもしれません。

「圧入」の精度がマシンの生命線

先ほど、ブッシュの話をしましたが、プラホイールをシャフトに取り付ける際には「圧入(あつにゅう)」という作業が欠かせません。これは、工具や接着剤を使わず、部品同士の寸法のわずかな差を利用して、押し込む力だけで固定する方法です。この圧入が、ミニ四駆の精度を決めると言っても過言ではありません。もしホイールが斜めに圧入されてしまうと、回転するたびにタイヤがブレてしまい、まっすぐ走らない原因になります。これを「偏心」と呼びます。偏心したタイヤは、路面との抵抗を増やし、マシンのスピードを著しく低下させてしまいます。

では、どうすれば正確に圧入できるのか。特に、安く確実にやりたいですよね。一番の基本は、硬く平らな机の上で、指の腹を使って垂直に、ゆっくりと均等な力で押し込むことです。焦りは禁物です。最近ぼくが考えているのは、ホームセンターなどで手に入る安い万力を使う方法。シャフトの両端を、布などを挟んで傷が付かないように保護した上で万力で軽く固定すれば、ホイールをまっすぐ押し込むための強力なガイドになってくれるんじゃないかと。サードパーティ製で精度の高い圧入ツールも市販されていますが、まずは特別な工具なしで、身の回りのものを工夫して丁寧に作業する。その試行錯誤の中に、ミニ四駆の醍醐味があるような気もします。

↓↓↓ こんなイメージね! ↓↓↓

「小径」の読み方、再び。

前回の記事でも少しだけ触れたのですが、ミニ四駆の用語って、独特の読み方をすることがありますよね。

その代表格が「小径」という言葉。ぼくはずっと「こけい」と読んでいたのですが、どうやら「しょうけい」と読むのがより正確らしい、という話を書かせていただきました。タミヤの公式英語表記 “SMALL DIA.”(直径)や、対義語である「大径(だいけい)」との整合性を考えると、個人的には「しょうけい」という読みに非常に納得感がありました。もちろん、どちらが絶対的に正しいという話ではなく、コミュニティの中で通じることが一番大切です。でも、こうして言葉の背景を調べてみることで、パーツへの理解がまた一つ深まったような気がして、なんだか嬉しくなりました。

衝撃対策の今と昔

重いホイールで着地を安定させる、という今回のテーマ。これは、ミニ四駆における「衝撃対策」の一つのアプローチです。これも前回の記事で少し触れたのですが、第1次ブームの頃には「ショック吸収タイヤ」というゴムの素材そのもので衝撃をいなすパーツがありました。

当時は、タイヤの「柔らかさ」で跳ねを抑えようとしていたわけです。それが現代では、マスダンパーという「重り」の力でマシンを地面に押さえつけたり、今回のようにホイール自体の「重さ」でマシンの暴れを抑制したりと、アプローチが多様化しています。素材で吸収するのか、重さで抑え込むのか。どちらが良いというわけではなく、コースやセッティングによって最適な解は変わってきます。パーツの変遷を辿ると、レーサー達が「マシンの跳ね」という永遠の課題に、いかに知恵を絞って挑んできたかが見えてきて、本当に面白いです。

ヘビー級セッティングの未来予想図

さて、いくつかの失敗や寄り道はありましたが、ヘビーアルミホイールという主役を中心に、セッティングの方向性は固まりました。理論武装は万全です。しかし、ミニ四駆は走らせてこそ。このヘビー級セッティングが、一体どんなコースで輝き、どんな走りの表情を見せてくれるのか。まだ見ぬその走りへの期待は、膨らむばかりです。最後に、このセッティングで挑むべき未来と、そのシェイクダウン(初走行)への期待を語って、今回の考察を締めくくりたいと思います。

このセッティングが輝くコース、輝かないコース

どんなセッティングにも、得手不得手は存在します。このヘビーアルミホイールを活かしたセッティングが、最も輝くのはどんなコースでしょうか。ぼくの予想では、それは高速レイアウトのコースです。長いストレートが多く、コーナーも比較的なだらかな、いわゆる「ハイスピードコース」では、フライホイール効果による直線での伸びと、低重心によるコーナリングの安定性が最大限に活かされるはずです。ジャンプセクションが連続するようなコースでも、その重量が着地の安定に繋がり、リタイア率を大幅に下げてくれるでしょう。

逆に、苦手なのはテクニカルコースだと考えられます。ストップ&ゴーが多く、短いストレートとタイトなコーナーが連続するようなレイアウトでは、重量増による加速の鈍さが弱点として露呈しやすくなります。何度もスピードを乗せ直す必要がある場面では、軽量なマシンに分があるでしょう。どんなマシンが最速か、ではなく、どんなコースで最速か。コースレイアウトを読み解き、マシンの特性をそれに合わせていく。それこそが、ミニ四駆のセッティングの真髄なのです。

想定される挙動とセッティングの方向性

実際に走らせた時、このマシンはどんな挙動を見せるでしょうか。まず間違いなく体感できるのは、その圧倒的な安定感だと思います。レーンチェンジをクリアする際の、どっしりとした安心感は、プラスチックホイールでは決して味わえない感覚のはずです。直線でも、レールの上を走っているかのような、ブレのない走りが期待できます。その上で、今後のセッティングの方向性としては、いかにして「加速の鈍さ」を補っていくかがテーマになります。より高回転型のモーターを選択する、駆動系の徹底的なフリクションロス(摩擦抵抗)抜きを行う、あるいは、さらに軽量なボディに載せ替える、など。このヘビーアルミホイールを基準に、他のすべてのパーツを最適化していく。それは、果てしなく、そして最高に楽しい旅の始まりです。

次なる一手、シェイクダウンへの期待

すべてのパーツは揃い、理論的な考察も深まりました。残すは、このブラックマシンに魂を吹き込む、運命のシェイクダウンのみです。テストコースは、やはり定番のオーバルサーキットが良いでしょう。まずは、このセッティングが持つ素のポテンシャルを、じっくりと味わってみたいと思います。息子のゴールドアバンテと一緒に、走らせてみるのも面白そうですね。

果たして、アルミホイールが奏でる独特の走行音は。レーンチェンジを駆け抜けるその挙動は。そして、ストップウォッチが示すタイムは。ぼくの予想通りか、あるいは全く違う、新たな発見があるのか。この瞬間が、ミニ四駆をやっていて最もエキサイティングな瞬間です。この重い選択が、ぼくをどんな新しい世界に連れて行ってくれるのか。その答えは、コースの上だけにあるのです。

コメント