自宅に常設したミニ四駆のコースを眺めながら、ふと「もう少し速くならないかな」と感じる瞬間はありませんか。ぼくもその一人でした。息子のエアロアバンテがコーナーを駆け抜ける姿は最高にクールなのですが、どうにもスピードが伸び悩んでいる。その原因は、おそらく純正ボディの「重さ」にあるのではないか。そんな単純な発想から始まった今回のマシンカスタムが、まさかこんなに奥深いセッティングの世界への扉を開くことになるとは、この時の息子はまだ知る由もありませんでした。この記事は、単なるボディの軽量化から始まり、立体レーンチェンジでの「飛びすぎ」問題、そして「リアブレーキだけ」という意外な解決策を経て、最終的に「抵抗抜き」という果てしない沼の入り口にたどり着くまでの、息子自身の試行錯誤の記録です。

すべての始まりは「純正ボディが重い」という単純な悩みだった

すべては、ほんの些細な不満から始まりました。自宅に広げたタミヤの2レーンコース。決して大きくはないけれど、いつでもミニ四駆を走らせられる、ぼくと息子だけの特別な空間です。しかし、何度も周回を重ねるうちに、ムスコの愛車であるエアロアバンテの走りに、ある種の「頭打ち感」を覚えるようになったのです。モーターや電池はそれなりに気を使っているはずなのに、なぜか直線での伸びが今ひとつ。その原因を探る中で、ぼくは一つの仮説にたどり着きました。それは「純正のABS樹脂ボディが、重すぎるのではないか」というものでした。

自宅の2レーンコースで感じたスピードの限界

ウチのコースは、タミヤの「オーバルホームサーキット《立体レーンチェンジ》」です。家がそれほど広くないため、3レーンのような大きなコースを広げることはできません。でも、このコンパクトな2レーンコースだからこそ見えてくる課題もあります。それは、短いストレートとタイトなコーナーが続くため、マシンの「立ち上がりの速さ」がラップタイムに直結するということです。

純正の青いエアロアバンテのボディは、デザインも秀逸で大好きなのですが、手に取るとずっしりとした重みを感じます。この重さが慣性となって、加速時にコンマ数秒のロスを生んでいるのではないか。そう考え始めると、もう気になって仕方がありませんでした。軽量化すれば、もっとキビキビとした、弾けるような加速が手に入るはず。その思いが、クリヤーボディへの換装を決意させました。

なぜ「エアロアバンテ」のクリヤーボディを選んだのか

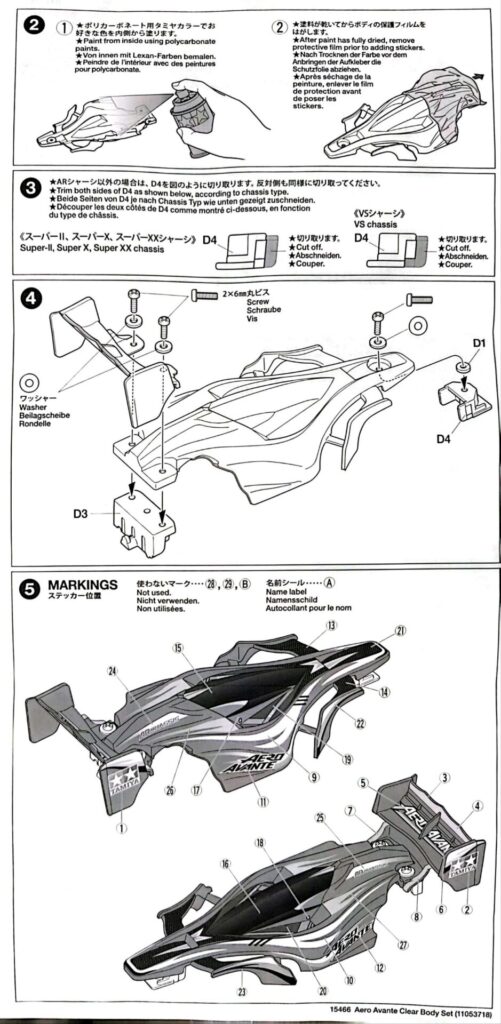

軽量化を目指すなら、選択肢はほぼ一択でした。ポリカーボネート製のクリヤーボディです。数ある車種の中から、迷わず「エアロアバンテ」のクリヤーボディセットを選びました。理由は単純で、息子は元々のエアロアバンテのデザインが大好きだったからです。シャーシセッティングを大きく変えることなく、慣れ親しんだフォルムのまま、純粋に軽量化の恩恵を受けられる。これ以上の選択肢はありませんでした。

クリヤーボディは驚くほど軽く、ペラペラと表現してもいいほどです。純正ボディと持ち比べてみると、その差は歴然。これを載せれば、間違いなく走りは変わる。そんな確信がありました。そして、どうせならボディカラーも一新して、自分だけのオリジナルマシンに仕上げてみたい。そんな欲求がむくむくと湧き上がってきました。

塗装知識ゼロからの挑戦!タミヤ「TS-21 ゴールド」との出会い

正直に言うと、ぼくは塗装の知識が全くありませんでした。プラモデルは好きですが、いつもは組み立てるだけで満足してしまうタイプ。しかし、今回は違いました。青いアバンテもいいけれど、せっかくのクリヤーボディなのだから、全く違う色にしてみたい。そこで選んだのが、タミヤカラースプレーの「TS-21 ゴールド」でした。

なぜゴールドだったのか。それは、ただ単純に「カッコいい」と思ったんでしょう。深い考えはありません。お店で塗料コーナーを眺めていて、このゴールドの輝きに一目惚れしたんですね。

「ゴールド・アバンテ」(*’▽’)、その響きだけでもう最高じゃないか、と。

本来、ポリカーボネートボディには専用の「PS」スプレーを内側から塗るのが定石です。しかし、知識ゼロのぼくは、そんなことなどつゆ知らず、ラッカー系の「TS」スプレーを手に取っていました。説明書を読みながら、見よう見まねでボディの外側からスプレーを吹き付けていきます。ムラにならないか、液だれしないか、ドキドキしながらの作業でしたが、乾燥してみると驚きました。想像していた以上に、綺麗に仕上がったのです。しっとりとした輝きを放つゴールドのボディは、まるで既製品のようなクオリティ。知識がなくても、ただ好きな色を買ってきて塗るだけで、こんなにも満足感が得られるなんて。ミニ四駆の新しい楽しみ方を発見した瞬間でした。

ゴールドボディは輝いた。しかし、最大の敵は「立体レーンチェンジ」

黄金に輝くボディをシャーシに載せ、息子の新しいエアロアバンテが完成しました。その姿は、我ながら惚れ惚れするほどの出来栄え。軽量化の効果は絶大で、手に持っただけでも明らかにマシンが軽くなっているのがわかります。期待に胸を膨らませ、早速コースに置いてスイッチを入れました。しかし、その輝かしいデビュー走行は、予期せぬ大きな壁にぶつかることになります。見た目の美しさとは裏腹に、その走りは非常に不安定なものだったのです。最大の敵は、自宅コースに設置された「立体レーンチェンジ(LC)」でした。

見た目は最高!でもコースに入れると「跳ねる」のではなく「飛びすぎる」問題

走り出してすぐに、その違いに気づきました。明らかにスピードが上がっています。特にコーナーからの立ち上がりが鋭く、軽量化と同時に行ったギア部分へのグリスアップが相乗効果を生んでいるようでした。(正直、どちらの効果がどれだけ効いているのかは分かりませんが、とにかく速くなったのは事実です)。しかし、問題はLCに差し掛かった時でした。

純正ボディの時は難なくクリアしていたLCで、マシンがコースの外に飛び出してしまうのです。よく観察してみると、これは着地で「跳ねる」のとは少し違う現象でした。LCの上り坂から頂点を越え、下り坂に着地するまでの飛距離が長すぎるのです。スピードが乗りすぎているせいで、本来着地すべき場所を飛び越えてしまい、コースに収まりきらない。まさに「飛びすぎ」問題でした。軽量化によってマシンの慣性が小さくなったことも、この現象に拍車をかけているようでした。

試行錯誤の末にたどり着いた「フロントブレーキなし」という選択

この「飛びすぎ」を抑えるために、まず考えたのはブレーキセッティングの見直しです。一般的に、LC対策としてはフロントにブレーキを装着し、スロープに進入する際に車体を減速させ、前のめりの姿勢を作るのがセオリーとされています。しかし、これを試してみても、どうもしっくりきません。ブレーキが効きすぎると立ち上がりで失速してしまい、せっかくの軽量化のメリットが相殺されてしまいます。かといってブレーキを弱めれば、結局は飛び出してしまう。

何度もセッティングを変え、走らせてはコースアウトするマシンを眺めながら、ぼくと息子は途方に暮れていました。そんな時、ふと逆転の発想が頭をよぎりました。「いっそのこと、フロントのブレーキを外してしまったらどうなるだろうか?」と。LCで前のめりの姿勢を作ることを諦め、マシンの自然な挙動に任せてみる。それはセオリーとは真逆のアプローチであり、一種の賭けでした。

答えはリアにあり!グレーのブレーキがもたらした「張り付くような走り」

フロントブレーキを完全に取り外し、代わりにリアにだけ、タミヤのスポンジブレーキ(グレー)を平貼りで一枚、しっかりと装着しました。狙いは、LCの上り坂でリアブレーキを効かせることで、ジャンプの飛距離そのものを抑制することです。フロントが無抵抗なため、マシンは水平に近い姿勢でLCに進入し、頂点を越えた後、リアブレーキによるわずかな減速効果で飛距離が抑えられ、スムーズに着地するのではないか。そんな仮説を立てました。

そして、その結果は驚くべきものでした。スイッチを入れると、ゴールドのアバンテは猛然とダッシュし、問題のLCに差し掛かります。固唾をのんで見守る中、マシンはまるでコースに吸い付くかのように、滑らかにLCをクリアしていったのです。飛びすぎない。跳ねない。コースに「張り付いたような綺麗な走り方」でした。これまであれほど苦しめられたのが嘘のようです。リアブレーキだけを効かせるという、ほんの少しの工夫が、マシンの挙動を劇的に安定させたのです。この瞬間、ミニ四駆のセッティングの奥深さと面白さを、心の底から実感しました。

セッティングの妙技:なぜリアブレーキだけで安定したのかを考察する

この現象は、いくつかの要因が複合的に作用した結果だと考えられます。

| 要因 | 解説 |

| 重心の変化 | クリヤーボディ化による低重心化で、マシン全体の安定性が向上していた。 |

| ブレーキの作用点 | リアだけにブレーキをかけることで、LCの頂点を越えた後の車体の浮き上がりが抑制され、自然な形で飛距離が短くなった。 |

| フロントの役割 | フロントブレーキをなくしたことで、LC進入時の失速がなくなり、スピードを維持したままスムーズに駆け抜けられるようになった。 |

| 着地姿勢 | 水平に近い姿勢でジャンプするため、着地時の衝撃が四輪に分散され、安定性が増した。 |

もちろん、これはあくまでウチにある2レーンコースという特定の環境下での最適解です。コースレイアウトやマシンの仕様が変われば、また全く違うセッティングが求められるでしょう。しかし、セオリーだけにとらわれず、自分のマシンの挙動をよく観察し、仮説を立てて試行錯誤することこそが、ミニ四駆の醍醐味なのだと、この一件で学ぶことができました。

「もっと速く!」―見えてきたレギュレーションという名の壁

リアブレーキセッティングの発見により、息子のゴールドアバンテは、ついに安定と速さを両立させました。ラップタイムも目に見えて向上し、自宅コースでは敵なしの状態。しかし、人間の欲望とは際限のないものです。安定した走りを見ているうちに、今度は「もっと速くならないだろうか」という、さらなる欲求が芽生えてきました。ここから、ぼくは「絶対的なスピード」という、また新たな、そしてより高い壁に直面することになります。

パワーダッシュモーターと超速ギア、これ以上何をすれば?

当時の息子のマシンは、自分なりに考えられる限りの「速くするための要素」を詰め込んでいました。モーターは高回転型の「パワーダッシュモーター」。もちろん、時間をかけてしっかりと慣らし運転も行っています。電池もタミヤの充電池「ネオチャンプ」を使い、毎回きちんと充電して最高のコンディションを維持しているつもりです。ギア比は、エアロアバンテに搭載できる最速の組み合わせである「3.5:1 超速ギア」。

これ以上、単純にスピードを上げるためのパーツ交換は思いつきません。それでも、心のどこかで「まだ何か方法があるはずだ」と感じていました。

ショップで見た異次元の速さ、その秘密はどこにあるのか

そんな思いを抱えながら、ある日、川越の今は亡きケイ・ホビーの常設コースを訪れた時のことです。そこで見た他のレーサーたちのマシンの速さは、ぼく達の想像をはるかに超えるものでした。直線では弾丸のように駆け抜け、コーナーでは信じられないスピードで食らいついていく。同じモーター、同じギア比のはずなのに、なぜあんなに速いんだろうか。息子のアバンテが、まるで子供のように見えてしまいました。

なぜあの模型店は突然消えたのか?ケイ・ホビー閉店の真相と、最後に見た店員の笑顔

あの異次元の速さの秘密は、一体どこにあるのか。パーツリストを眺めるだけでは決してわからない、何か特別なノウハウやチューニング技術が存在するに違いない。その圧倒的な速さを目の当たりにして、ぼく達は軽い絶望感と同時に、強烈な探究心をかき立てられました。

モーター分解はルール違反?タミヤ公式レギュレーションの重要性

速さを追い求めるあまり、ふと「モーターを分解して、中のグリスを高性能なものに交換したらどうだろうか」という考えが頭をよぎりました。しかし、これは非常に危険な考えです。タミヤが定めるミニ四駆の公式競技会規則では、モーターの分解は明確に禁止されています。

ミニ四駆スプリントダッシュモーターを“新品一回で仕上げる”——乾式ブレークイン完全ガイド(手動1セル派と機材派の最適解)最高の”慣らし”

【1】競技車

1.競技車の種類

レーザーミニ四駆、ミニ四駆REV、ミニ四駆PRO、レーサーミニ四駆、スーパーミニ四駆、フルカウルミニ四駆、エアロミニ四駆、マイティミニ四駆、ラジ四駆、トラッキンミニ四駆シリーズに限られます。競技やクラスによって、参加可能な車種やシリーズが限定される場合があります。

2.競技車の仕様

すべての競技車は四輪駆動で走らせてください。後輪駆動や前輪駆動に改造しての参加は認められません。競技車にはボディを外れないように取り付けること、またボディは必ずシールを貼るか塗装して下さい(注1)。自作ボディは認められません。すべての競技車は必ず車検を受けてください。車検に合格しない競技車は参加できません。競技車は選手が自分で組み立てたものに限ります(注2)。

4.モーター

3. 分解して巻線の数を変えるなど、モーターの不正改造は認められません。

4. モーターのツメにカップを外した跡が見られた場合は、不正改造と見なされます。6.改造

2. 追加部品はタミヤ製のミニ四駆、ラジ四駆、ダンガン用パーツのみ認められます。

引用元:タミヤ ミニ四駆公認競技会規則

もちろん、個人の趣味の範囲で楽しむ分には自由ですが、公式のルールを尊重することは、ミニ四駆というカルチャーを楽しむ上での大切なマナーです。安易な方法に飛びつくのではなく、レギュレーションという決められた枠組みの中で、いかにして速さを追求するか。それこそが、真の技術であり、面白さなのだと、改めて思い直しました。

スピードの上限と向き合うということ

パワーパーツは既に行き着くところまで来ている。そして、レギュレーションの範囲を超える改造はできない。この事実と向き合った時、ぼくらは一つの結論に達しました。それは、単純なパーツ交換によるスピードアップは、ほぼ上限に達しているのではないか、ということです。

では、あのショップで見た速いマシンとの差は、一体何なのか。答えは、スピードそのものではなく、「スピードをいかに殺さずに走らせるか」という点にあるのかもしれない。つまり、これからの課題は、いかにコースアウトをせず、そしていかに走行中の「抵抗」を減らしていくか。ミニ四駆の新たな、そしてより深いステージへの扉が、少しだけ開いたような気がしました。

新たな地平線「抵抗抜き」―それは果てしなく深い沼の入り口

これまでのぼくは、いかに強力なモーターを積み、いかに速いギアを選ぶかということばかりに目を向けていました。しかし、本当の速さは、その先にある「いかにパワーをロスなく路面に伝えるか」という、引き算のセッティングにあるのかもしれない。そう気づいた時、目の前に「抵抗抜き」という、広大で奥深い世界が広がりました。それは、ミニ四駆の楽しさであり、同時に果てしなく続く「沼」の入り口でもありました。

「コースアウトしない」ことの重要性への回帰

スピードを追求すればするほど、マシンは不安定になり、コースアウトのリスクは増大します。どんなに速いマシンでも、コースアウトしてしまえば、その時点でリタイアです。完走しなければ、タイムは記録されません。当たり前のことですが、スピードの魔力に取り憑かれると、つい忘れがちになってしまいます。

LCを「リアブレーキだけ」で攻略した経験は、まさにこの「安定性」の重要性を教えてくれました。最高速をわずかに犠牲にしてでも、確実にコースに留まり続けるセッティングを施すこと。それこそが、結果的に最も速いタイムにつながるのです。「抵抗抜き」とは、単にパーツの摩擦を減らすだけでなく、マシン全体の挙動を安定させ、無駄な減速や姿勢の乱れという「見えない抵抗」をなくしていく作業でもあるのだと、ぼくは理解し始めました。

抵抗を減らすための基本的なアプローチ

では、具体的に「抵抗を減らす」とは、どのような作業なのでしょうか。上級者の方々が行っていると言われる代表的なアプローチを、自分なりにまとめてみました。

- ローラーの回転をスムーズに: ローラーに内蔵されているベアリングを高精度なものに交換したり、洗浄・注油といったメンテナンスを丁寧に行うことで、コーナーリング時の摩擦抵抗を極限まで減らします。

- ベアリングの活用: ギアやプロペラシャフト、ホイール軸など、回転するあらゆる箇所に高品質なボールベアリングを使用し、駆動系の摩擦を徹底的に排除します。

- ギアの噛み合わせ調整: ギア同士がスムーズに噛み合うように、位置を微調整したり、適切な量のグリスを塗布したりします。これにより、駆動ロスを最小限に抑えます。

- タイヤとホイールの精度出し: タイヤが真円になるように加工(「ペラタイヤ」など)したり、ホイールがブレずに回転するように軸にしっかりと固定(「ホイール貫通」など)したりして、走行時の振動やブレをなくします。

どれも非常に地味で、根気のいる作業です。しかし、これらの小さな積み重ねが、最終的に大きな差を生むのだと思うと、挑戦してみる価値は十分にあります。

最も理解しがたい概念「シャーシやパーツのゆがみ」とは何か?

抵抗抜きについて調べる中で、ぼくが最もピンとこなかったのが、「シャーシやパーツのゆがみをなくす」という概念でした。普通に説明書通りに組み立てていれば、大きなゆがみなど生まれないのではないか。何をもって「ゆがみ」と言っているのか、正直よく分かりませんでした。

しかし、これは目に見えるような大きな変形のことだけを指しているのではないようです。例えば、

- ネジを締め込む際の力のかかり方が均一でないために生じる、ごくわずかなシャーシのねじれ。

- プラスチックパーツを成形する際に生じる、ミクロン単位の誤差(ヒケなど)。

- パーツを取り付ける際の、ほんのわずかな傾き。

これらの、一つ一つは無視できるほど小さな「ズレ」が、マシン全体で積み重なった時、走行性能に影響を与える「ゆがみ」となるのだそうです。まっすぐ走っているつもりが、わずかに左右どちらかに流れてしまい、常にコースの壁に接触しながら走っている。それは、目には見えないけれど、確実にタイムを蝕む「抵抗」になっているのです。

精度を上げるということの本質的な意味

つまり、「シャーシのゆがみを取る」というのは、「組み立ての精度を極限まで高める」ことと同義なのだと、ぼくは解釈しました。ネジを均等なトルクで締める。パーツのバリを丁寧に処理する。左右のバランスを意識しながら組み上げる。そういった、説明書には書かれていない「一手間」をかけることで、パーツが本来持つ性能を100%引き出し、パワーロスを最小限に抑える。

これは、もはや「改造」というよりも「調整」や「仕上げ」に近い領域です。決して簡単なことではありません。「抵抗を減らすって、かなり難しいよね」と、思わず呟いてしまいました。しかし、その難しさの中にこそ、ミニ四駆の本当の奥深さが隠されているような気がして、今はワクワクしています。

ゴールドのアバンテと、これから歩む道

クリヤーボディへの換装という、ほんの小さな一歩から始まった今回の挑戦。それは、塗装という新しい楽しみ方、セッティングの奥深さ、そして「抵抗抜き」という果てしない目標を、ぼくらに教えてくれました。目の前には、まだやるべきこと、試してみたいことが山のようにあります。ゴールドに輝くこのエアロアバンテは、息子にとって、ミニ四駆の新たなステージへと導いてくれた、特別な一台になりました。

「抵抗抜き」は難しい、でもだからこそ面白い

正直に言って、「抵抗抜き」は一朝一夕にマスターできるような技術ではないでしょう。特に「シャーシのゆがみ」なんて、目に見えないものを相手にするのは、本当に骨が折れる作業だと思います。でも、だからこそ面白い。誰にでも簡単にできることではないからこそ、そこに挑戦する価値があるのだと感じています。

速いマシンを作るのに、近道はありません。一つ一つのパーツと丁寧に向き合い、ほんのわずかな変化を感じ取り、また次の工夫を重ねていく。その地道なプロセスの先にこそ、本当の速さが待っている。今回の経験を通じて、ぼくはそう確信しました。

まずはここから。ぼくが次に試してみようと思うこと

いきなり全てをやろうとすると、きっと挫折してしまいます。だから、まずはできることから一歩ずつ始めてみようと思います。

- 全ベアリングの洗浄とオイルアップ: まずは基本の「き」。今マシンについている全てのベアリングを取り外し、パーツクリーナーで洗浄し、改めて専用のオイルを注してみます。これだけでも、回転のスムーズさはかなり変わるはずです。

- プロペラシャフトの確認: シャーシの駆動系で、意外と抵抗になりやすいのがプロペラシャフトだそうです。曲がりがないかを確認し、ギアとの接触部分がスムーズに動くかを見直してみます。

- タイヤの再接着: 今ついているタイヤを一度外し、ホイールとの間に両面テープを貼って、しっかりと固定し直してみます。空転を防ぎ、パワーを確実に路面に伝えるための第一歩です。

まずはこの3つから。そして、その効果を確かめるために、また自宅の2レーンコースで、何度も何度も走らせてみるつもりです。

スピードの先にあるもの:安定性こそが最速への近道

ゴールドのアバンテは、これからも進化を続けていきます。もしかしたら、試行錯誤の過程で、今の「リアブレーキだけ」というセッティングも変わっていくかもしれません。でも、一つだけ変わらないであろうことがあります。それは、「安定性こそが最速への近道である」という、今回学んだ最も大きな教訓です。

どれだけ抵抗を抜き、駆動効率を高めても、最終的にそのパワーを受け止めるのは、シャーシであり、タイヤであり、そしてコースです。マシンとコースとの対話を丁寧に続けながら、最高速と安定性との最も心地よいバランスポイントを探っていく。その終わりのない旅こそが、ミニ四駆という趣味の、最大の魅力なのかもしれません。

最後にゴールドアバンテにはゴールドのホイールがかっこいいと思いませんか??

コメント