ミニ四駆のスターターパックから一歩踏み出し、自分だけのマシンを育てていく。その過程は、まるで相棒との対話のようで、本当にワクワクしますよね。しかし、その道には時として「どうしてなんだ!」と叫びたくなるような大きな壁が立ちはだかります。今回ぼくが直面したのは、多くのレーサーが一度は悩むであろうFM-Aシャーシの「ボディ干渉」問題。特に、高性能なスライドダンパーを装着しようとした時、その壁は絶望的な高さに見えました。この記事は、そんな絶望的な状況から、ボディを一切傷つけることなく問題を解決し、期せずして最高のデザイン「バットモービル」のような漆黒のマシンを手に入れるまでの、ぼくの試行錯誤の全記録です。

すべての始まりは「スターターパック」から

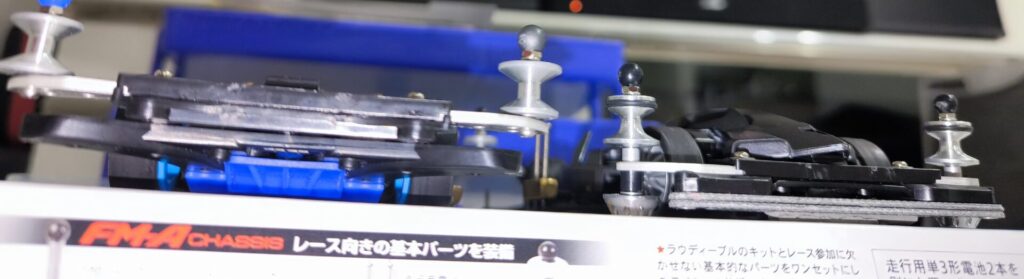

どんな趣味でも、初めの一歩は心躍るものです。ぼくのミニ四駆ライフも、タミヤから発売されている「ミニ四駆スターターパック FM-Aバランスタイプ(ラウディーブル ROWDY BULL)」を手にしたことから始まりました。このキットは、レースで活躍するための基本的なパーツが同梱されており、箱を開けてすぐに本格的な走りを楽しめる、まさに夢のようなパッケージ。ここから、ぼくの長く、そして熱いミニ四駆との格闘の日々が幕を開けたのです。

手にしたラウディーブルとFM-Aシャーシの魅力

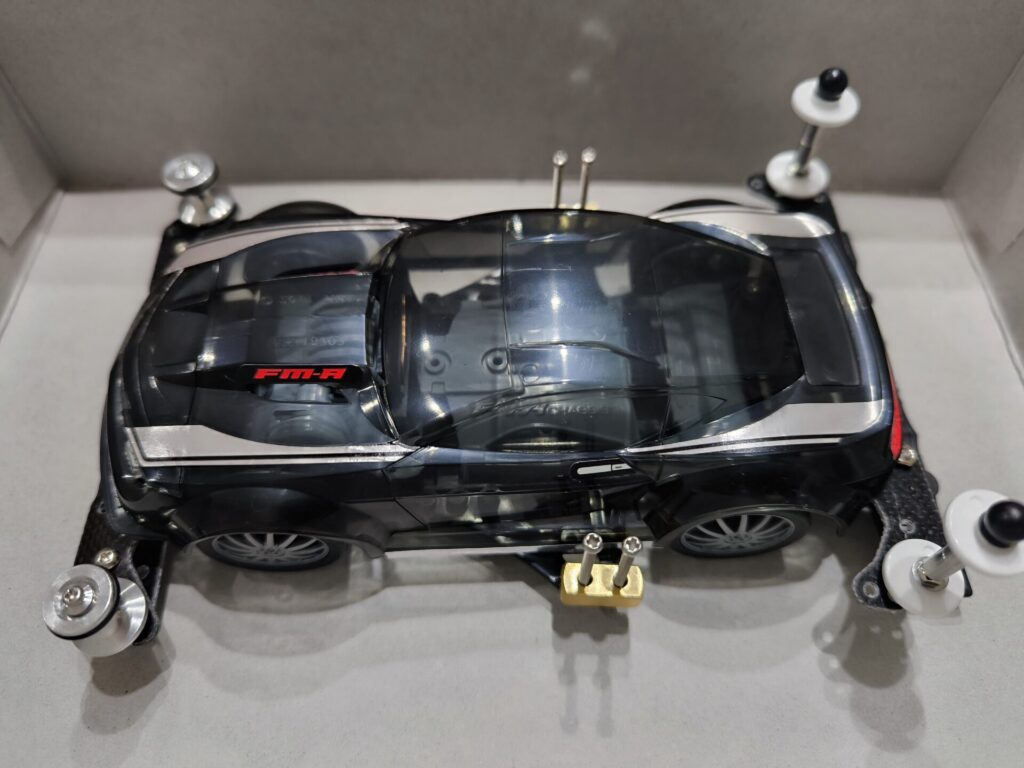

スターターパックに付属する「ラウディーブル ROWDY BULL」は、実在するアメリカンマッスルカーを彷彿とさせる、力強く迫力のあるデザインが特徴です。スモークカラーのボディは精悍で、素組みの状態でも十分に満足できるカッコよさ。そして何より、その心臓部である「FM-Aシャーシ」にぼくは惹かれました。フロントにモーターを搭載することで、ジャンプ後の着地安定性に優れ、かつパワフルな走行が期待できる。シャーシ底面はフラットで、メンテナンス性も高い。まさに、これからミニ四駆を深く楽しんでいこうとするぼくにとって、最高のパートナーに思えました。最初は説明書通りに組み立て、夢中で走らせる日々。そのままでも十分に速く、安定している。しかし、走らせれば走らせるほど、新たな欲求が芽生えてくるのがミニ四駆の奥深さです。

すぐに直面した「拡張性の壁」

コースを周回するうち、「もっとコーナリングを安定させたい」「ジャンプでさらに姿勢を崩さないようにしたい」という欲が出てきました。そこで多くのレーサーが導入を検討するのが、壁にぶつかった際の衝撃をいなしてくれる「スライドダンパー」の存在です。ぼくもその効果に期待し、タミヤのグレードアップパーツシリーズから「フロントワイドスライドダンパー(ITEM 15469)」を入手しました。しかし、ここで最初の壁にぶつかります。ラウディーブルのボディはデザイン性に優れる反面、フロントフェンダーやサイドの張り出しが大きく(フロントスラダンと再度は干渉しませんけど)、このスライドダンパーを取り付けようとすると、物理的にボディと干渉してしまうのです。これでは、せっかくのスライド機構が全く機能しません。カッコよさと性能はトレードオフなのか…?スターターパックの限界をいきなり痛感させられました。

参照:フロントワイドスライドダンパー(ITEM 15469) 今回の改造のキーパーツとなったスライドダンパーです。MAシャーシ、ARシャーシへの装着が推奨されていますが、工夫次第で様々なシャーシに応用可能です。タミヤ公式サイトで詳細を見る

解決策を求めて今は亡き川越の名店「ケイ・ホビー」へ

ラウディーブルのボディでは理想のセッティングが実現できない。そう悟ったぼくは、ボディの載せ替えを決意します。目指すは、よりスリムで拡張性の高いボディ。情報を集める中で、埼玉・川越にある老舗ホビーショップ「ケイ・ホビー」現在閉店・・・(-_-メ) に足を運んだんですね。そこで出会ったのが、今回のもう一人の主役、「マッハフレーム」のホワイトボディです。驚いたのはその価格。わずか300円ほどで販売されていました。パッケージは簡素なもので、捨ててしまったので詳細は不明ですが、おそらくキットからボディだけを抜き出した、いわゆる「バラ売り」パーツだったのでしょうか。これがケイ・ホビーさんのオリジナル商品なのか、それともタミヤからの正規の流通品なのか…。そんなちょっとしたミステリーも、ホビーショップ巡りの醍醐味かもしれません。ともかく、中央に一本の骨格が通ったようなスリムなデザインのマッハフレームなら、あの張り出し問題は解決できるはず。そう確信して、ぼくは意気揚々と新たな相棒を連れて帰ったのです。

マッハフレームでも解決しない?立ちはだかる「高さ」の壁

スリムなマッハフレームさえ手に入れれば、すべての問題は解決する。そう信じて疑わなかったぼくの前に、さらに高く、そして厄介な壁が立ちはだかります。それは、パーツの「幅」ではなく「高さ」という、全く予期していなかった問題でした。ミニ四駆の改造は、まさに三次元のパズル。単純な足し算や引き算では通用しないことを、この時改めて思い知らされることになります。

期待を胸に仮組み、そして発覚した新たな問題

帰宅後、早速マッハフレームをFM-Aシャーシに仮組みし、フロントワイドスライドダンパーを当てがってみました。ラウディーブルで悩まされた左右の張り出しは、見事にクリアできる。一瞬これはいける!と勝利を確信した瞬間、ぼくは違和感に気づきます。スライドダンパーのユニットが、マッハフレームの低く伸びたノーズの裏側に、完全に接触しているのです。ハマらない!!これでは左右にスライドするどころか、まともに固定することすらできません。原因は、スライドダンパーが持つ機構的な「厚み」。ローラーを固定するプレートの下に、スプリングを内蔵したユニットが存在するため、どうしても通常のプレートより全高が高くなってしまうのです。マッハフレームは横幅こそスリムですが、その流麗なデザインゆえにノーズ部分が低く、この高さが致命的な干渉を生んでいました。

フロントワイドスライドダンパー(15469)の構造を理解する

なぜ干渉するのかを正確に理解するため、改めてスライドダンパーの構造を分解して考えてみることにしました。ユーザーさんから提供された画像とぼくの理解を合わせると、このパーツは大きく3つの要素で構成されています。

| パーツ番号 | 名称 | 役割 |

| ① | 下側ユニット(樹脂ベース) | シャーシに取り付ける土台。スプリングやグリスを仕込む受け皿。 |

| ② | アルミプレート | ①の上に乗り、ローラーを固定する主役。衝撃を受けると左右にスライドする。 |

| ③ | 上側ユニット(樹脂カバー) | ②を上から覆い、スプリングを保持するフタ。ガイドの役割も担う。 |

この①→②→③という積層構造こそが、スムーズなスライド機能を生み出す核心部です。しかし、同時にこの積層構造が「高さ」を生み出し、マッハフレームの低いノーズと衝突する根本原因でもありました。特に、③の樹脂カバーは中央部分が盛り上がっており、この部分がノーズ裏に突き刺さるような形で干渉してしまっていたのです。

「ボディ加工はしたくない」という譲れない一線

この絶望的な状況を前に、脳裏に浮かんだ最も簡単な解決策は「ボディを削る」というものでした。干渉するノーズの裏側をデザインナイフやヤスリで削り取ってしまえば、物理的なクリアランスは確保できます。実際に、多くのレーサーがそうやって問題を解決しています。しかし、ぼくはどうしてもその選択をしたくありませんでした。せっかく手に入れたマッハフレームの美しいデザインを、自分の手で損ないたくない。何より、それは問題からの「逃げ」であり、工夫による「勝利」ではないと感じたのです。「ボディ無加工」での装着。それが、ぼくが自分に課した、譲れない一線でした。

閃きは突然に。黒き「バットモービル」の誕生と解決の糸口

技術的な壁にぶつかり、改造の手が完全に止まってしまった時、全く別の角度から物事を眺めてみると、意外な突破口が見えることがあります。機能面で行き詰まったぼくは、一度頭を冷やすために、デザイン面、つまり「見た目」のカスタマイズに手をつけることにしました。この寄り道が、結果的にモチベーションを再燃させ、最終的な解決策へと繋がる重要な転機となったのです。

機能改善の前に、まず見た目から。ガンメタル塗装への挑戦

手に入れたマッハフレームは、成形色のままの真っ白なボディでした。これはこれで清潔感があって良いのですが、FM-Aシャーシのグレーや黒のパーツと組み合わせると、どこか締まりがない印象。そこで、全体を黒で統一し、精悍なイメージに仕上げることにしました。選んだ塗料は、タミヤカラースプレーの「PS-23 ガンメタル」。ただの黒ではなく、ガンメタが練り込まれたこの色は、光の当たり方で表情を変え、プラスチックとは思えない重厚な質感を生み出してくれます。パーツを洗浄し、丁寧にスプレーを吹き付けていく。焦らず、薄く、何度も重ねて。塗料が乾き、鈍い輝きを放つパーツたちが目の前に並んだ時、ぼくの心は再び高鳴り始めました。

参照:タミヤカラー PS-23 ガンメタル ポリカーボネート(クリア)ボディ用に開発された、手頃な缶スプレータイプのラッカー塗料。美しい光沢と金属感を手軽に表現できます。タミヤ公式サイトで詳細を見る

しまった!!!PSってポリカーボネート用(クリアボディ用)だったのか~~~

間違えてしまった!!

ポリカーボネート専用の「裏塗り」塗料

このPS-23 ガンメタルは、ミニ四駆やRCカーなどで使われる、透明なポリカーボネート(PC)製クリヤーボディ専用のスプレー塗料です。(←間違えて、、というか知らないで買っちゃった。)

一番の特徴は、ボディの**「内側」から吹き付けて塗装する(=裏塗り)**点にあります。塗装後に表側の保護フィルムを剥がすと、ポリカーボネートのボディ自体がクリアコートの役割を果たし、深く美しい光沢のあるガンメタルカラーが姿を現します。

画像の説明にもあるように、往年の名車「スカイラインGT-R(R32)」のイメージカラーとしても知られており、マシンに重厚感と凄みを与えてくれる人気のカラーです。

主な特徴

- 柔軟性に優れた塗膜 ポリカーボネート製のボディは、コースアウトやクラッシュの際に大きく変形します。このスプレーの塗料は、その衝撃や変形に追従するよう特別に設計されており、塗装が割れたり剥がれたりしにくいのが最大のメリットです。

- 耐燃料性 RCカーのエンジン燃料(主にニトロメタンとオイルの混合燃料)が付着しても、塗膜が溶けたり侵されたりしにくい性質を持っています。電動が主流のミニ四駆では直接関係ありませんが、それだけ強靭な塗膜であることの証左です。

- 美しい仕上がり きめ細かい霧が均一に広がるため、広い面積でもムラなく綺麗に仕上げることができます。

【重要】TSスプレーとの違いについて

先日、マッハフレームの塗装で使用された**TSスプレー(TS-38 ガンメタルなど)**とは、用途も性質も全く異なる塗料です。ここを間違えると失敗の原因になるため、注意が必要です。

| 項目 | PSスプレー (今回紹介のPS-23) | TSスプレー (マッハフレームで使用したかった) |

| 対象素材 | ポリカーボネート(PC) | ABS樹脂、スチロール樹脂(PS)など硬質プラスチック |

| 塗装方法 | 内側から塗装(裏塗り) | 外側から塗装(表塗り) |

| 塗膜の性質 | 柔軟で、素材の変形に追従する | 硬質で、表面を保護する |

| 主な用途 | RCカーやミニ四駆のクリヤーボディ | プラモデル、ミニ四駆のプラボディ |

もし、マッハフレームのようなABS樹脂製の硬いボディにこのPSスプレーを吹くと、塗料がうまく定着しなかったり、表面の強度が足りなかったりします。逆に、ポリカーボネート製のクリヤーボディにTSスプレーを吹くと、走行中の衝撃で塗料がパリパリと割れて剥がれてしまいます。

PSカラーはどうだろうか~?

まとめ

このPS-23 ガンメタルは、「ポリカーボネート製のクリヤーボディを、傷に強く、美しいガンメタルに仕上げたい」という場合に最適な、まさに専用の塗料です。むむむ。。

「これだ…!」思わず声が出たバットモービル感

塗装したパーツをシャーシに組み付けていく。黒いシャーシに、ガンメタルのボディが載る。そこに黒いホイールとタイヤが装着される。すべてのパーツが組み上がった時、ぼくの目の前に現れたのは、もはやスターターパックの面影を残さない、漆黒の戦闘マシンのような一台でした。低く構えたフォルム、光を鈍く反射するガンメタルの質感。それはまるで、闇夜を駆けるダークヒーローの愛機、「バットモービル」のようでした。思わず「カッケー…」と声が漏れるほどの満足感。このデザイン的な成功が、「このマシンに、なんとしてでもスライドダンパーを搭載してやりたい」という技術的な挑戦への強いモチベーションを再び掻き立ててくれたのです。

ネットの海で見つけた一筋の光と、残された「不安」

「FM-A マッハフレーム スラダン 干渉」。そんなキーワードで、来る日も来る日も検索を続けました。ボディを加工する作例は数多く見つかりますが、無加工での成功例はなかなか見つかりません。そんな中、ある個人のブログ記事に目が留まりました。そこには、ぼくと同じように干渉に悩み、ビスの締め具合などで調整を試みる様子が綴られていました。その記事自体に決定的な解決策が書かれていたわけではありません。しかし、その試行錯誤の様子が、ぼくに「まだ諦めるな」と語りかけてくれているようでした。そして、その記事の写真や文面の断片から、「もしかしたら、パーツの組み合わせ方を変えることで活路が見出せるのではないか?」という、ぼんやりとした光が見えてきたのです。ただ、その情報はあまりに断片的で、本当にうまくいくのか確証が持てない。「本当にこの方法で大丈夫なのか?」という大きな不安を抱えながらも、ぼくは最後の挑戦に乗り出すことを決意しました。

【本題】ボディ無加工を実現する「①番抜き」という裏技

ここからが、この記事の核心部分です。様々な試行錯誤の末にたどり着いた、マッハフレームのボディを一切加工することなく、フロントワイドスライドダンパーを完璧に機能させるための、ちょっとした、しかし効果絶大な裏技。それは、常識を覆す「引き算」の発想でした。多くの人がパーツを「足す」ことで解決しようとする中、ぼくは「引く」ことで、すべての問題を解決したのです。

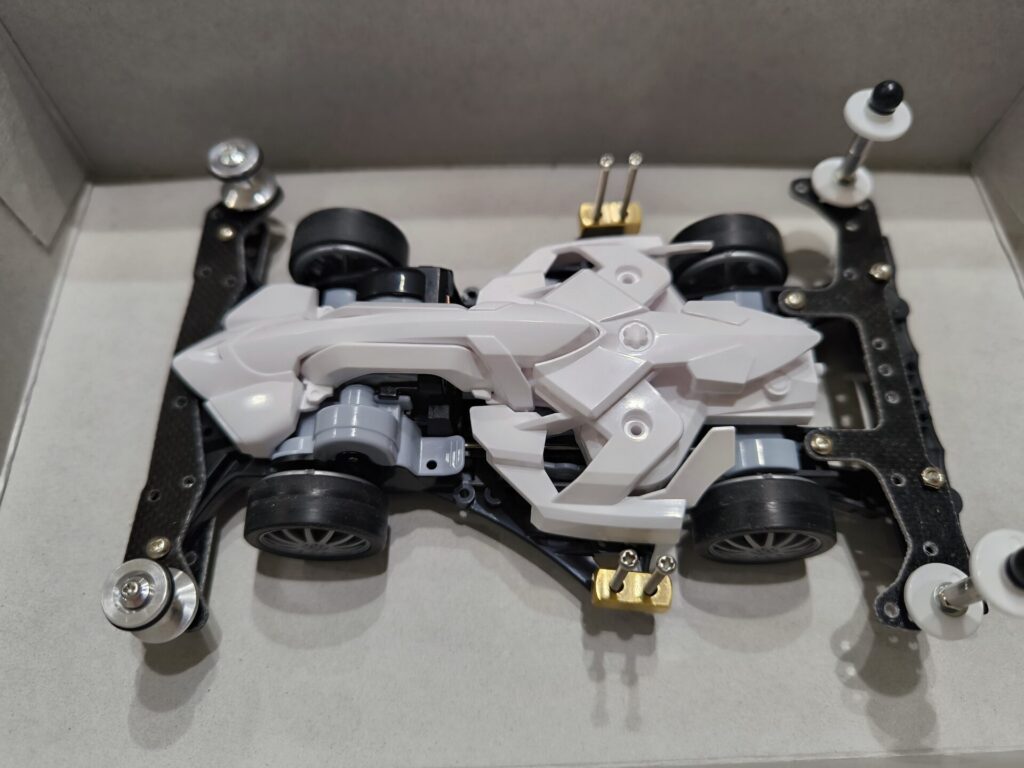

①を抜いたのがわかるかな?

解決策の核心:ベース樹脂の①を使わない逆転の発想

結論から言いましょう。その方法とは、スライドダンパーを構成する①②③のパーツのうち、シャーシとの土台となる①の「下側ユニット(樹脂ベース)」を完全に取り払ってしまうというものです。本来、シャーシの上に①を置き、その上で②のアルミプレートをスライドさせるのが正規の組み立て方。しかし、この①のパーツこそが、干渉の根本原因である「高さ」を生み出していました。ならば、取ってしまえばいい。FM-Aシャーシのフロントバンパー上面は、幸いにも比較的フラットです。この面を、①のパーツの代わりとなる「土台(摺動面(しゅうどうめん))」として利用するのです。つまり、シャーシの上に直接②のアルミプレートを載せ、その上から③のカバーで蓋をする。この逆転の発想が、絶望的だった状況を打開する唯一の道でした。

ゴールドアバンテ(左)がポン付けのワイドスライドダンパーで、マッハフレーム(右)が①の下側ユニットを使わなかったバージョン。

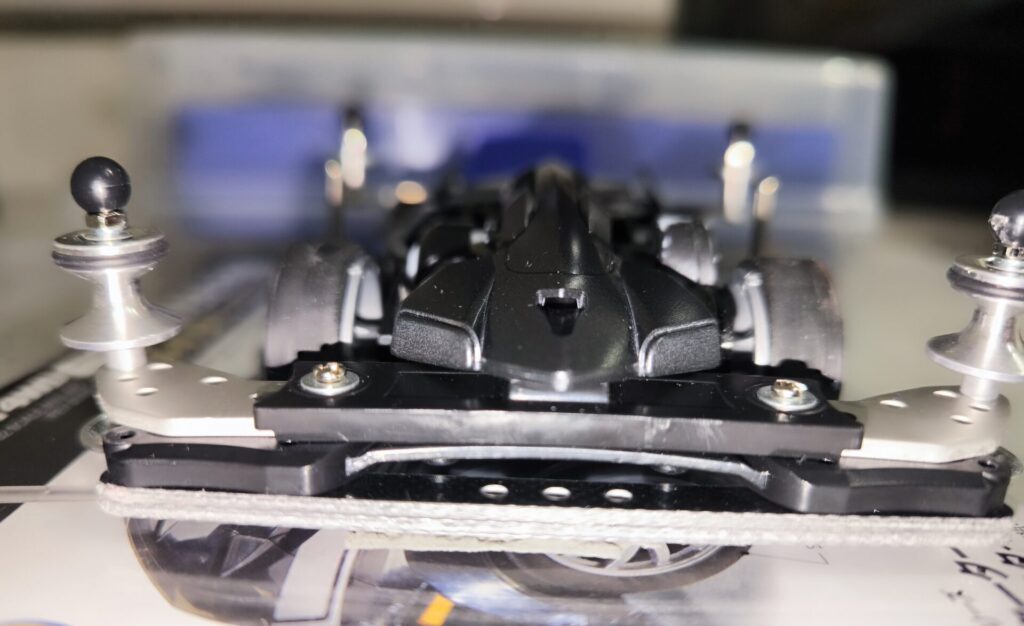

写真で見る、FM-Aシャーシへのダイレクトマウント手順

この「①番抜き」方式は、文章だけでは伝わりにくいかもしれません。以下に、具体的な組み立て手順を解説します。

- シャーシの準備

- まず、FM-Aシャーシのフロントバンパー上面を綺麗に脱脂します。ここに直接グリスを塗布するため、汚れやホコリは丁寧に取り除いてください。

- グリスアップと②プレートの設置

- バンパー上面(アルミプレートがスライドする範囲)に、付属のグリス(水色のチューブ)を薄く均一に塗布します。

- その上に、②のアルミプレートをそっと置きます。

- スプリングの封入と③カバーの取り付け

- ③の上側ユニット(樹脂カバー)に、スプリング(今回は戻りの強さを重視し「硬い方(黒い方)」を選択)をセットします。

- アルミプレートと③のカバーが接触する面にも、薄くグリスを塗布します。これにより、上下の潤滑が確保され、スムーズな動きが生まれます。

- スプリングを仕込んだ③のカバーを、②のアルミプレートの上から被せます。

- ビスでの固定

- シャーシ下からビスを通し、③のカバーを貫通させ、一番上に「スプリングワッシャー」をかませてナットで固定します。

- この時の締め込み具合が非常に重要です。締めすぎるとスライドが渋くなり、緩すぎるとガタつきの原因になります。手でプレートを左右に動かし、**「全く引っかかりなくスルスル動くが、ガタはない」**という絶妙なポイントを探ってください。これが「適度」な締め具合です。

なぜ完璧に機能するのか?そのメカニズムを考察

正規のパーツを一つ省略しているにも関わらず、なぜこの方法でスライドダンパーは完璧に機能するのでしょうか。その理由は、各パーツの役割を再定義したことにあります。

- 土台(①の代替): FM-Aシャーシの硬質プラスチックが、①の樹脂ベースの代わりとして十分な強度と平面性を保っている。

- 潤滑: シャーシと②プレート、②プレートと③カバーの間に塗布したグリスが、摩擦を極限まで低減し、純正の組み合わせと同等の「スルヌル感」を実現している。

- ガイド機能: ①のガイドレールがなくても、③のカバーと固定用ビスがガイドの役割を担い、左右の動きを安定させている。

実際にこの構成で動かしてみると、左右の端で引っかかったり、戻りにムラが出たりすることは全くありませんでした。まさに、必要最小限のパーツで、最大限の機能を引き出すことに成功したのです。

最終確認:紙一枚のクリアランスと実走テストの結果

すべての組み立てが完了し、改めてボディを装着してみる。あれほど干渉していたノーズ裏と、③のカバー上面との間には、紙が一枚ギリギリ入るか入らないかという、奇跡のようなクリアランスが生まれていました。そして、最も重要なのが実走テストです。早速コースに持ち込み、何度も周回を重ねましたが、結果は「全く問題なし」。ジャンプ後の着地でも、ハイスピードでコーナーに突っ込んでも、スライドダンパーはスムーズに作動し、マシンの安定に大きく貢献してくれました。走行後に分解してみても、シャーシ側に無理な擦り跡が付いていることもなく、グリスの滲みやホコリの噛み込みも皆無。机上の空論ではなく、実戦で通用する、確実な裏技であることを確信した瞬間でした。

完成した愛機と、これからミニ四駆を楽しむ仲間たちへ

長い試行錯誤の末、ついにぼくの理想とする一台が完成しました。それは単に速いだけでなく、ぼく自身のこだわりと物語が詰まった、唯一無二の相棒です。この経験を通じて、ぼくはミニ四駆という趣味の、さらに奥深い魅力を知ることができました。

「制約」は「工夫」の始まりだった

「ボディが干渉してパーツが付かない」。最初は単なる「制約」であり、ネガティブな壁でしかありませんでした。しかし、その制約があったからこそ、ぼくはパーツの構造を深く理解しようと努め、常識にとらわれない方法を探し、そして自分だけの解決策にたどり着くことができました。もし、最初から何の問題もなくパーツが取り付けられていたら、これほどの達成感やマシンへの愛着は生まれなかったかもしれません。ミニ四駆における「制約」とは、ぼくたちに「工夫」する楽しさを教えてくれる、最高のスパイスなのだと今では思います。

デザインと機能の両立がもたらす深い満足感

漆黒のボディに、機能的なスライドダンパーが無理なく収まっている。その姿を眺めているだけで、時間を忘れてしまいます。偶然の産物であった「バットモービル」というデザインコンセプト。そして、執念で実現させた「ボディ無加工」での機能拡張。この二つが完璧に両立した時の満足感は、何物にも代えがたいものがあります。ミニ四駆は、ただ速さを競うだけでなく、自分の美学やセンスを表現できる、最高のキャンバスでもあるのです。あなたのマシンには、どんな物語を込めますか?

トライ&エラーの精神を忘れずに

今回ぼくが見つけた「①番抜き」という方法は、もしかしたらタミヤが推奨する方法ではないかもしれません。しかし、ミニ四駆の素晴らしいところは、そんなルールブックの外にある無限の可能性を、誰もが探求できることです。情報を鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考え、自分の手で試し、失敗し、そして成功する。そのトライ&エラーのプロセスそのものが、最大の楽しみなのだと、ぼくは信じています。この記事が、今まさに何かの壁にぶつかっているあなたの、次の一歩を踏み出すきっかけになれたなら、これほど嬉しいことはありません。

コメント