ぼくはずっと、物足りなさを感じていました。今あるスマートスピーカーは、確かに便利です。「電気を消して」「音楽をかけて」といった“命令”は正確にこなしてくれる。でも、ぼくが本当に求めていたのは、そんな従順な召使いではありませんでした。思考し、文脈を理解し、時には気の利いたアイデアまで出してくれる、そんな真に「賢い」パートナーとの「対話」でした。GoogleのGeminiが登場し、その片鱗を見せてくれた時、渇望は確信に変わりました。「この頭脳が、家のスピーカーに入ったら…」。しかし、その日はまだ少し先のようです。だから、作りました。AndroidスマホのGemini Liveを「外部脳」とし、家のGoogle Homeをその「身体(口と耳)」にする。この記事は、そんなぼくの試行錯誤の末にたどり着いた、「仮想Geminiスピーカー」との対話生活の記録です。そして、ついにAIとの対話が現実を変えた、あの感動的な瞬間を捉えた一枚のスクリーンショットを、あなたにも共有したいと思います。

すべての始まりは、一本の「リーク記事」だった

このプロジェクトの直接のきっかけは、一本のニュース記事でした。それは未来への期待をどこまでも膨らませると同時に、ぼくにある決定的な問いを投げかけました。「約束された未来を、ただ指をくわえて待っているだけでいいのか?」と。ここから、すべての試行錯誤が始まりました。この記事は、そんなぼく個人の渇望から生まれた、壮大な実験の記録でもあります。

心を躍らせた「Google Home Speaker」への回帰

すべての発端は、Google関連のニュースを専門に扱う海外サイト「9to5Google」が報じた一本の記事でした。そこには、Googleの次期スマートスピーカーが近年使われてきた「Nest」ブランドから原点回帰し、再び**『Google Home Speaker』**という象徴的な名称になる可能性があると記されていました。この名前に、ぼくは強く惹かれました。「Nest」が個々のデバイスを指す印象が強いのに対し、「Google Home」は家全体を一つのプラットフォームとして捉える、より大きな思想を感じさせます。それはまさに、AIが家全体に溶け込む未来を予感させる、ワクワクする響きでした。この記事を読んだ時、ぼくの頭の中では、新しい時代の幕開けを告げるファンファーレが鳴り響いていたのです。

▼きっかけとなった記事(英語) Google Home Speaker may be the name of the upcoming smart speaker

Geminiとの「より深い連携」が意味するもの

記事が伝えていたのは、単なる名称の変更だけではありません。より重要だったのは、**Geminiとの「より深い連携」**が実装されるという点でした。これこそ、ぼくが待ち望んでいた核心部分です。これが意味するのは、おそらく単に質問応答が賢くなる、というレベルの話ではないでしょう。きっと、ユーザーの好みや生活リズム、会話の文脈をスピーカーが理解し、よりプロアクティブ(先回りした)な提案をしてくれるようになる。そんな、真の「対話」が可能なパートナーへの進化を示唆しています。照明の色をムードに合わせて変えてくれたり、ぼくの好きそうな音楽を絶妙なタイミングでかけてくれたり。そんな未来を想像するだけで、いてもたってもいられなくなりました。

「待てない」から「作る」へ。発想の転換

しかし、大きな問題がありました。その記事が語っているのは、あくまで未来の話。リーク情報がいつ現実になるかは分かりません。数ヶ月後か、あるいは一年以上先かもしれない。その素晴らしい未来を、ただ待つだけなのか? Geminiとの対話という最高の体験を、そんなに長くお預けにされてたまるか。その時、ぼくの中で何かが弾けました。「約束された未来をただ待つのではなく、今ある技術で、その未来を自らの手で作り出すことはできないだろうか?」と。この問いこそが、今回の「仮想Geminiスピーカー」構築の出発点となったのです。この記事は、そんな待ちきれない一人の男が、未来を自分の手元に引き寄せるために奮闘した記録です。

ぼくが求めていたのは「命令」ではなく「対話」だった

「OK Google, 今日の天気は?」。この問いに正確な答えが返ってくることに、もはや感動はありません。それは単なる情報検索であり、そこに魂の通ったコミュニケーションは存在しないからです。ぼくたちが無意識に求めているのは、もっと人間らしい、温かみのあるやり取り。この章では、なぜ既存のスマートスピーカーに物足りなさを感じ、Geminiに強烈な期待を抱いたのか、そして「スピーカー本体を待つ」という選択をしなかった理由を掘り下げていきます。これは単なるガジェットの話ではなく、未来のパートナーシップを模索する物語です。

Googleアシスタントの限界と、Geminiが灯した希望の光

Googleアシスタントは、間違いなく優秀なツールです。定型的な質問への応答、タイマーの設定、スマートホームデバイスの基本的な操作。これらをそつなくこなす能力は、ぼくたちの生活を確実に便利にしてくれました。しかし、そのやり取りは常に一問一答。会話に「流れ」や「記憶」がありませんでした。例えば、あるトピックについて深掘りしようとしても、AIはすぐに前の文脈を忘れてしまいます。「それについてもっと詳しく」と言っても、「それとは何ですか?」と聞き返されてしまう。こちらがAIの作法に合わせて、毎回主語や目的語を明確にした、コンピューターが理解しやすい「命令」を発行する必要がありました。それは便利ではあっても、決して心地よい「対話」ではありませんでした。

そこに現れたのがGeminiです。特に、音声でリアルタイムに対話を続けられる「Liveモード」は衝撃的でした。直前の会話をしっかりと記憶し、複雑な質問の意図を汲み取り、長文を要約し、アイデアの壁打ち相手になってくれる。これはもはや「アシスタント」ではなく、紛れもない「対話相手」です。ぼくは、このGeminiの知性が家のスピーカーに宿る日を夢見ました。ただ命令を聞くだけでなく、相談したり、雑談したり、一緒に何かを考えたりできる。そんな未来のパートナーが、リビングにいる光景を思い描いたのです。

なぜスピーカー本体を待たずに「今」作りたかったのか

もちろん、GoogleもいずれGeminiを搭載したスピーカーを正式にリリースするでしょう。その日を待つのが、最も簡単で確実な選択かもしれません。しかし、ぼくは待ちきれませんでした。テクノロジーの進化の果実を、誰かが製品として完成させてくれるのをただ待つのではなく、今すぐ自分の手でその可能性に触れてみたかったのです。そして何より、この「自分で作る」というプロセスそのものに、大きな価値があると感じたからです。

どうすれば既存の機材を組み合わせ、理想に近い体験を生み出せるか。試行錯誤の末に一つの解にたどり着く。その過程は、まるで秘密基地を作る子供の頃のワクワク感に似ています。完成された製品をただ消費するのではなく、その仕組みを理解し、工夫し、自分だけのものに仕立て上げる。この「仮想Geminiスピーカー」構築は、そんな知的好奇心を満たすための、最高のプロジェクトでした。そして、この経験は、将来ネイティブのGeminiスピーカーが登場した時に、誰よりも深くその真価を理解し、使いこなすための最高の準備運動になると確信しています。

スマホを「外部脳」、スピーカーを「身体」にするというアイデア

今回の構成の核心は、役割分担というシンプルなアイデアにあります。ぼくたちの手元にあるデバイスが持つ、それぞれの長所を最大限に活かすのです。

- 頭脳(Brain):Androidスマートフォン上のGeminiアプリ(Liveモード)。高度な言語処理、文脈理解、推論、創造性の発揮といった知的なタスクはすべてここで担います。

- 身体(Body):リビングに設置されたGoogle Homeスピーカー。具体的には、ぼくたちの声を聞き取る「耳(マイク)」と、Geminiの思考を音声として出力する「口(スピーカー)」の役割を果たします。

そして、この二つを、Bluetoothという神経網で接続する。これにより、スマホはポケットの中や充電器に置いたままでも、ぼくたちはリビングのスピーカーに向かって話しかけるだけで、Geminiの高度な知性にアクセスできるようになります。Google Homeは、Geminiという魂を宿すための、言わば器(うつわ)になるのです。この分業構造は非常に合理的で、手持ちのデバイスの能力を最大限に引き出すことができます。高価な新型デバイスを買うことなく、ソフトウェア的な工夫だけで、体験を劇的にアップデートする。これこそ、現代のテクノロジーの醍醐味ではないでしょうか。

実践編:「仮想Geminiスピーカー」を構築する全手順

ここからは、いよいよ具体的な構築手順に入ります。頭脳と身体をつなぎ、一つの生命体として機能させるためのステップを、一つずつ丁寧に解説していきます。難しい専門知識は必要ありません。必要なのは、少しの好奇心と、未来を先取りしたいという情熱だけです。この手順通りに進めれば、あなたの家のスピーカーも、ただの命令待ちスピーカーから、賢い対話パートナーへと生まれ変わるはずです。

【耳と口の接続】スマホとGoogle HomeのBluetoothペアリング

まずは、Geminiの魂が宿る「身体」を準備します。つまり、Androidスマホの音声をGoogle Homeスピーカーから出力させるための、物理的な接続です。これは全ての基本となるステップです。

- スピーカーをペアリング待機状態にする

- Google Homeスピーカーに、「OK Google、Bluetoothペアリングモードにして」と話しかけます。スピーカーから「ペア設定モードになりました」といった趣旨の応答があれば準備完了です。

- スマホからスピーカーを探して接続する

- Androidスマホの「設定」アプリを開き、「Bluetooth」または「接続済みのデバイス」といった項目に進みます。

- 「新しいデバイスとペア設定する」などをタップし、利用可能なデバイスの一覧にお使いのGoogle Homeスピーカーの名前(例:「リビングのスピーカー」など)が表示されたら、それをタップします。

- 接続完了の確認

- スピーカーから接続完了を知らせる特徴的な音が鳴れば、ペアリングは成功です。

これで、スマホで再生されるすべての音声(YouTube、音楽、そしてもちろんGeminiの応答)が、Google Homeスピーカーから聞こえるようになります。これだけでも、いつものスマホ操作が少しリッチな体験になりますね。

【頭脳の起動】Gemini Liveの基本操作と“対話”のコツ

身体の準備ができたら、いよいよ「頭脳」を起動させます。Gemini Liveを使いこなし、質の高い「対話」を生み出すためのコツをいくつか紹介します。単に質問するだけでなく、対話の主導権をこちらが握る意識が重要です。

- Liveモードの起動と終了

- 起動:Geminiアプリを開き、画面下部のマイクアイコンや「Live」と表示されている部分をタップすることで、Liveモードが開始されます。これで、Geminiがあなたの声を聞き取れる状態になります。

- 終了:対話が終わったら、「End(終了)」ボタンをタップしてLiveモードを完全に終了させましょう。意図しない会話を聞き取られるのを防ぎ、バッテリー消費も抑えられます。

- 「対話」を続けるためのコツ

- 文脈を活かす:Geminiは直前の会話を覚えています。「それについてもっと詳しく教えて」「今の話を小学生にも分かるように説明して」といった、代名詞を使った質問が可能です。これを活用することで、会話がどんどん深まっていきます。

- 役割を与える:「あなたはプロの編集者です。この文章を推敲してください」「優秀な旅行プランナーとして、週末の箱根旅行プランを提案して」のように具体的な役割を与えることで、応答の質が格段に向上します。

- 壁打ち相手にする:「新しいブログのアイデアが欲しいんだけど…」「この企画の弱点は何だと思う?」といった、答えのない問いを投げかけるのに最適です。一人でうんうん唸るより、遥かに効率的に思考を整理できます。

命令ではなく、相談する。質問ではなく、問いかける。この意識を持つだけで、Geminiとの対話は驚くほど豊かになり、あなたの思考のパートナーとして機能し始めます。

【連携の魔法】「@Google Home」の本当の意味と使い方

Geminiとの豊かな対話に慣れてくると、その知性を現実世界にも反映させたくなります。ここで登場するのが、スマートホームデバイスとの連携です。そして、その連携を確実にするためのおまじないが「@Google Home」です。

当初、ぼくはこれを「アット・グーグルホーム」と声に出して言うものだと勘違いしていました。しかし、それは間違いでした。正しくは、声で言うのではなく、Geminiアプリのプロンプトにテキストで入力するのが正解です。これは、Geminiに対して「今から話すことは、家のデバイスに関連するかもしれないから、Google Homeの機能を使えるように準備しておいてね」と伝えるための、いわばモード切替スイッチのようなものです。

日常の知的な対話では全く必要ありません。しかし、Geminiとの会話の流れで、「じゃあ、そろそろリビングのテレビでも消そうかな」と思った時、もし音声コマンドがうまく認識されなかったら、一度Liveモードを止めて、この「@Google Home」をテキスト入力してみてください。これにより、Geminiの頭脳はスマートホーム操作モードに切り替わり、あなたの言葉が現実世界を動かす準備が整います。これは、AIとの対話が、ただの言葉遊びで終わらないことを示すための、重要なステップなのです。

公式ヘルプにもヒントが

英語の公式ヘルプページには、「ヒント: Google Home アプリを Gemini で利用していない場合は、プロンプトに「

@Google Home」を入れてください。」という記述があり、この「@」を使った拡張機能の明示的な呼び出しが、公式に想定された使い方であることがわかります。

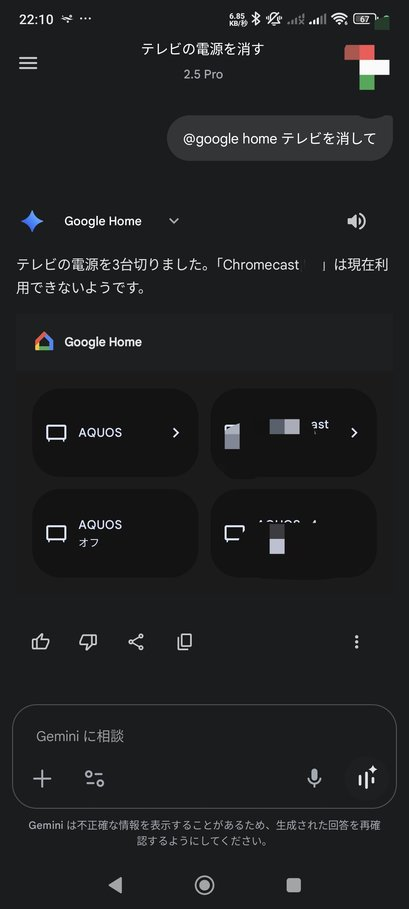

ついにAIとの対話が現実を変えた瞬間

理論や手順を重ねてきましたが、やはり百聞は一見に如かず。このプロジェクトが成功したことを示す、何よりの証拠をお見せします。下のスクリーンショットは、ぼくがGeminiとの対話を通じて、リビングのテレビを消すことに成功した、まさにその瞬間の記録です。この一枚の画像には、単なる技術的な成功以上の、大きな感動が詰まっています。

こうゆうことですね。この指示でGeminiからテレビを消すことができました

この@google home テレビを消してというシンプルなテキスト。それに応答し、テレビの電源がオフになったという結果。これが、ぼくたちの対話が、デジタルの世界を飛び出して、物理的な現実世界に影響を与えた記念すべき瞬間です。

スクリーンショット解説:「テレビを消して」がただの命令でなくなるまで

このスクリーンショットが示すのは、単なるリモコンの代用ではありません。Googleアシスタントでも「テレビを消して」は言えます。しかし、そこに至るまでの文脈が全く違うのです。これは、Geminiと様々なトピックについて対話をし、思考を深めた流れの中で自然に発せられた一言でした。

例えば、こんな会話があったかもしれません。 「最近面白いドキュメンタリー映画ってある?」 (Geminiがいくつか提案する) 「なるほど、そのテーマについてもう少し深掘りしたいな。関連する書籍も教えて」 (Geminiが書籍リストを提示する) 「ありがとう、すごく参考になったよ。じゃあ、そろそろ考えるのは終わりにして、リラックスしようかな。テレビを消して」

この流れの中にある「テレビを消して」は、もはや無機質な「命令」ではありません。思考のパートナーとの対話を一区切りさせ、次のアクションに移るための、自然で人間らしいコミュニケーションの一部です。スクリーンショットに表示されている@google homeは、この連携を確実にするための、いわば舞台裏の準備。そして、その結果としてテレビの電源が切れた時、ぼくは「AIと意思疎通ができた」という確かな手応えを感じたのです。(スクリーンショット内の「Chromecastは現在利用できないようです」という表示は、テレビの電源が切れたことで、それに接続されている(あるいは内蔵されている)Chromecastへのアクセスも同時に途切れたことを示す正常なメッセージです。)

スマートホーム操作は「賢さの証明」のひとつに過ぎない

ここで改めて強調したいのは、ぼくの目的は「家中の家電を声で操作する便利な生活」ではなかった、ということです。テレビを消せたこと、照明を調整できることは、もちろん素晴らしい。しかし、それはあくまで、GeminiというAIが**「ぼくたちの言葉と、その言葉が指し示す現実世界のオブジェクト(テレビ)を正しく理解し、結びつけ、実行する能力がある」**ということを証明するための一例に過ぎません。

自転車に初めて乗れた時、本当に嬉しいのは「ペダルを漕いで前に進めた」という事実だけではありません。「自分の力でバランスを取り、この乗り物を乗りこなせた」という達成感や成長実感にこそ、本質的な喜びがあります。同様に、スマートホーム操作の成功は、ぼくたちがGeminiという新しい知性と、うまく付き合えていることを示す、嬉しいバロメーターなのです。この連携が確認できたからこそ、ぼくたちは安心して、より高度で知的な対話に没頭できるのです。

Geminiとならではの会話例(要約、翻訳、アイデア出し)

この「仮想Geminiスピーカー」の真価は、スマートホーム操作以外の、より知的な対話でこそ発揮されます。リビングでくつろぎながら、スピーカーに向かってこんな風に話しかけてみてください。これらの問いかけに、もはや「すみません、よくわかりません」という答えは返ってきません。

- 情報収集のパートナーとして

- 「昨日の経済ニュースで、今後の日本株に影響しそうなポイントを3つに要約して」

- 「海外のクライアントからこの英語のメールが届いたんだけど、失礼のないように、かつこちらの要望を伝える丁寧な返信の文案を考えてくれる?」

- クリエイティブな壁打ち相手として

- 「今度の週末、小学生の子供が絶対に喜ぶ日帰り旅行のプランを、予算別に3つ提案して。移動手段は車で」

- 「新しいブログ記事のタイトルを10個考えて。テーマはAIとの共存について。少しだけ挑発的なニュアンスも混ぜてほしいな」

- 学習のチューターとして

- 「プログラミングでよく聞く『API』って何? レストランのウェイターにたとえて、小学生にも分かるように説明して」

- 「この鶏むね肉のレシピ、もっとヘルシーに、かつ美味しくするにはどうアレンジすればいいかな? 調味料の代案も教えて」

これらの対話は、従来のスマートスピーカーでは到底不可能でした。リビングのスピーカーが、世界最高のブレーンストーミングパートナーになる。これこそ、ぼくが実現したかった未来なのです。

毎日の「対話」を快適にするための運用ノウハウ

システムを構築するのは楽しいものですが、本当の価値は「毎日、誰でも、意識せずに使える」ようになって初めて生まれます。自分だけが分かる複雑なシステムでは、家族にとっては不便なだけ。この章では、この「仮想Geminiスピーカー」を家族みんなのスムーズな日常に溶け込ませるための、運用上の細かな工夫や実践的な知恵を共有します。名前の付け方からスマホの置き場所まで、ちょっとした配慮が、体験の質を大きく左右するのです。

Androidスマホの最適な置き場所と充電ポリシー

このシステムの“頭脳”であるAndroidスマートフォンは、いわば司令塔です。その司令塔をどこに設置し、どうやって電源を供給するかは、システムの安定稼働に直結する重要な問題です。

- 最適な置き場所

- 家の中心、または最も長く過ごす場所:リビングのカウンターや、廊下の隅など、家全体の声がスピーカーのマイクに届きやすい場所が理想です。スマホ自体はどこにあっても良いですが、スピーカーの設置場所が重要になります。

- Wi-Fiの電波が安定している場所:当然ですが、インターネット接続が不安定だとGeminiは機能しません。スマホとWi-Fiルーターの位置関係も確認しておきましょう。

- 障害物の少ない場所:スピーカーのマイクの周りに物を置くと、音声認識の精度が低下する可能性があります。

- 充電ポリシー

- 常時給電が基本:このシステムを常時稼働させるなら、頭脳であるスマホは常に充電ケーブルに接続しておくのが現実的です。バッテリーの劣化を気にする声もありますが、利便性を優先するなら割り切りも必要かもしれません。

- スマートプラグの活用:バッテリーへの負荷を少しでも軽減したい場合は、スマートプラグを使って充電をコントロールするという高度なテクニックもあります。例えば、「深夜2時から4時までは充電をオフにする」といったルールをGoogle Homeのオートメーションで設定することが可能です。

古いスマートフォンが家で眠っているなら、それをこのシステムの専用機として復活させるのも非常に良いアイデアです。専用機にすることで、他のアプリの通知に邪魔されることもなく、より安定した運用が期待できます。

「おはよう」で始まる知的対話。ルーティン活用のすすめ

一つ一つのコマンドを個別に実行するのも便利ですが、対話のきっかけとして**「ルーティン」機能**を活用するのも面白い使い方です。これはGoogle Homeアプリの機能ですが、Gemini経由でももちろん呼び出すことができます。

- ルーティンの作成方法

- Google Homeアプリを開き、「オートメーション」タブから「+追加」を選択します。

- 「個人用」のルーティンを作成し、開始条件(トリガー)として「音声コマンド」を選びます。

- 例えば、「おはよう」というコマンドを設定します。

- 次に、実行するアクション(操作)を追加します。単に照明をつけるだけでなく、「今日の主要ニュースのヘッドラインを3つ教えて」や「今日の私のスケジュールで一番重要なことは何?」といった、Geminiへの問いかけをアクションとして設定できないか模索するのも楽しいでしょう。(現時点では直接的なGeminiへの問いかけは難しいかもしれませんが、将来的に可能になることを見越して設計しておく価値はあります)

- Geminiからの呼び出し

- 設定が完了すれば、Gemini Liveに向かって「おはようのルーティンを実行して」と話しかけるだけで、登録したアクションが実行されます。

「いってきます」(家中の照明や電化製品をオフにする)、「ただいま」(玄関とリビングの照明をオンにする)、「おやすみ」(すべての照明を消し、静かなBGMを流す)など、生活の節目に合わせたルーティンは、単なる自動化ツールではなく、AIとの共同生活を円滑にするためのコミュニケーションプロトコルになり得ます。

音声品質と遅延を改善するちょっとした工夫

「声は聞こえるけど、音が途切れる」「指示してから反応するまで少し間がある」。Bluetooth接続である以上、多少の音質劣化や遅延は避けられませんが、いくつかの工夫でこれを最小限に抑えることができます。快適な対話は、クリアな音声から生まれます。

- スマホとスピーカーの距離を近づける

- Bluetoothの電波は壁などの障害物に弱いため、頭脳であるスマートフォンと、身体であるGoogle Homeスピーカーは、できるだけ同じ部屋の見通しの良い場所に置くのが理想です。

- 電子レンジなどとの電波干渉を避ける

- Bluetoothが使用する2.4GHz帯の周波数は、電子レンジや一部のコードレス電話などと同じです。これらの機器を使っている時に音声が途切れる場合は、設置場所を見直してみましょう。

- Wi-Fiルーターの設定を見直す

- 可能であれば、スマートフォンは5GHz帯のWi-Fiに接続し、2.4GHz帯の混雑を避けるというのも有効な手段です。

- デバイスの再起動

- 何をやっても改善しない場合は、伝家の宝刀「再起動」です。一度スマートフォンとGoogle Homeスピーカーの両方を再起動(電源の入れ直し)てみてください。これだけで問題が解決することも少なくありません。

完璧な品質を求めるのは難しいかもしれませんが、これらの小さな改善を積み重ねることで、日常的な対話のストレスは大幅に軽減されるはずです。

この“ハック”の先にある、本当の未来

ぼくたちの最終的なゴールは、やはりスピーカー本体にGeminiが搭載された「ネイティブGeminiスピーカー」を手に入れることです。今回構築した「仮想Geminiスピーカー」は、その日が来るまでを快適に過ごすための、いわば“つなぎ”のシステムかもしれません。しかし、このシステムを運用する中で得られる経験や知識は、決して無駄にはなりません。むしろ、来るべき未来への最高の準備となるのです。この章では、未来への架け橋として、私たちが今から取り組んでおくべきことについて考えます。

「家のデジタル整理」は最高の未来投資

今回、スマートホーム操作の文脈でデバイスの命名規則に少し触れましたが、これは対話においても重要です。AIが「リビングのテレビ」と「寝室のテレビ」を区別できるように、家の中のモノや情報をデジタル上で整理整頓しておくこと。これは、未来のどんな高度なAIと付き合う上でも、必ず役立つ普遍的なスキルです。将来、Googleから革新的なGeminiスピーカーが登場した時、あるいは別のプラットフォームに乗り換える時が来たとしても、整理された家(ホーム)のデータは、そのまま新しいシステムに引き継ぐことができる貴重な資産となります。今のうちから、Google Homeアプリなどを通じて、家の中のデジタル環境を整理しておくこと。それは、未来の快適なAIとの対話生活への、確実な一歩となります。

Public Previewとの上手な付き合い方

もっと新しい機能をいち早く試してみたい、という探究心旺盛な方には、Googleが提供する**「Public Preview(パブリックプレビュー)」プログラム**への参加も選択肢の一つです。これは、正式リリース前の新機能を先行して試すことができる制度で、未来のAIとの対話の形を垣間見ることができるかもしれません。 https://support.google.com/googlenest/answer/12494697?hl=ja もしかしたら、Geminiに関連する新しい対話機能が、このプログラムを通じていち早く提供されるかもしれません。

ただし、注意点もあります。プレビュー版の機能は、あくまでテスト段階のものであるため、動作が不安定であったり、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。家族が日常的に使うシステムに導入する場合は、そのリスクを十分に理解し、何か問題が起きても通常版にすぐ戻せるようにしておく、といった心構えが必要です。新しいもの好きの自分と、安定を求める家族とのバランスを取りながら、このプログラムと上手に付き合っていくのが良いでしょう。

なぜこの“仮想構成”が将来への架け橋になるのか

結局のところ、ぼくたちが今やっていることは、未来の生活の予行演習です。声でAIと対話するとはどういうことか。どんな言葉ならAIに意図が伝わりやすいのか。どんな問いかけをすれば、AIの能力を最大限に引き出せるのか。これらは、実際に日々使ってみなければ分からない、生きた知見です。今回構築した「仮想Geminiスピーカー」を通じて、家族みんながAIとの対話がある生活に慣れ親しんでおくこと。それこそが、将来、本物のGeminiスピーカーが我が家にやってきた時に、その真価を120%引き出すための最高の準備となるのです。ぼくたちが今、試行錯誤しながら楽しんでいるこの経験は、そのまま未来の豊かな生活へとつながっています。だから、今はまだ来ぬ未来をただ待つのではなく、今あるもので未来を自らの手で作り出し、楽しんでいこうではありませんか。

コメント