スプリントダッシュモーター(ITEM 15318)を、ぼくは“新品一回だけの慣らし”で整えてから実走へ持ち込む派です。ここまでの対話でわかったのは、回転数の“伸び”より安定化が実力を引き出す近道だということ。低電圧・送風・短時間を守れば、手動1セル(単3×1+ダミー)でも十分に滑らかさが出ます。逆に、冷やし過ぎや油の入れ過ぎは台無し。計測値の「3.5万rpm」とパッケージ表記のズレは“条件の違い”で説明できます。実際に撮ったパッケージ表/裏の写真メモを添えつつ、手動1セルと機材派それぞれの最小手順、温度の考え方、実走への落とし込みまでを一気通貫でまとめます。

スプリントダッシュの性格を言語化する

スプリントダッシュは“ダッシュ系”らしく高回転寄りで、ストレートの伸びが持ち味です。新品時はブラシと整流子の当たりが出ておらず、音が粗く電流もやや多めに流れがち。ここを低電圧で軽く当てることで、滑らかさと“扱いやすさ”が手に入ります。まずは仕様とパッケージから読み取れる前提を整理します。

高回転型・上級者向けという設計思想

スプリントダッシュは高回転域での伸びを狙った設計で、公式説明でも長いストレート向けの性格が読み取れます。ブラシは硬めで、初期の接触が安定するまでわずかな時間を要するタイプと考えられます。ここで焦って高電圧を掛けるより、低電圧で軽い摺動を積むほうが音も発熱も安定しやすいです。ギヤ比は軽めから入り、実走で車体側を詰める前提で臨むと失敗が減ります。

参考:タミヤ公式の製品ページ(日本語)には基本スペックがまとまっています。https://www.tamiya.com/japan/products/15318/index.html

公称回転数の「幅」は“負荷時”の指標

パッケージにある20,700〜27,200 r/minは“負荷を掛けたときの目安”。これを“無負荷”の数字と混同すると、コミュニティでよく見る3万超の数値が“矛盾”に見えてしまいます。測定電圧・負荷・温度が違えば回転数は素直に変わるので、同条件で比べることがコツ。慣らしで得られるのは“劇的な上振れ”というより、同じ条件で音と消費電流がわずかに良化する手応えです。

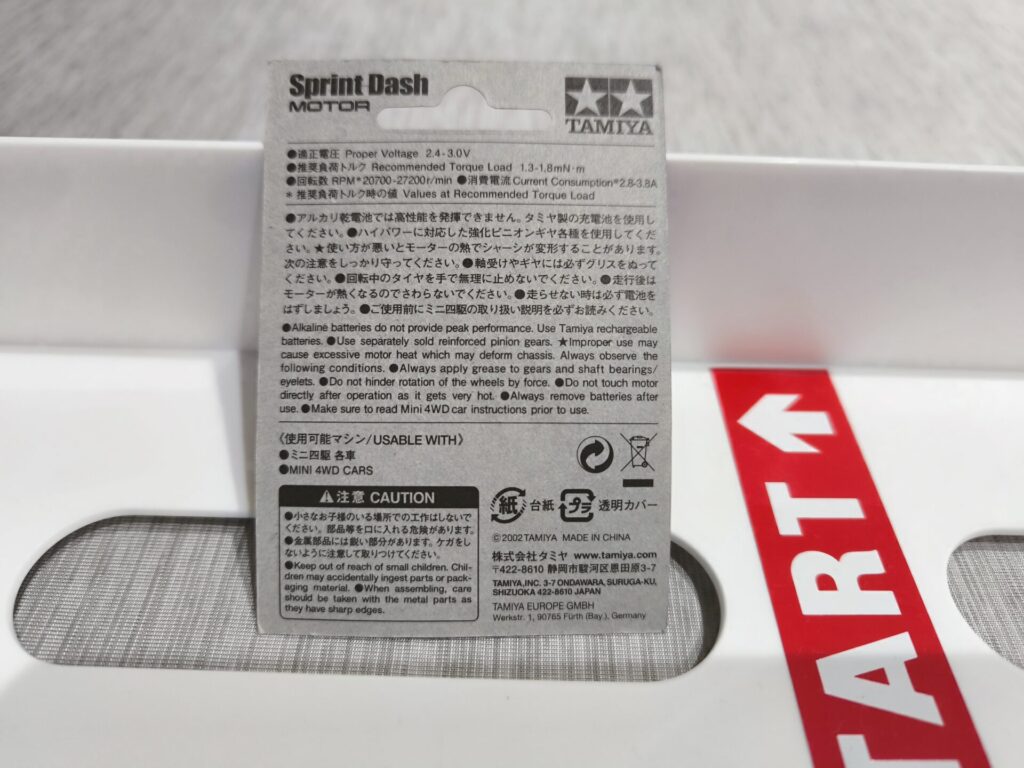

パッケージ写真から拾った実務メモ

- 表示:TUNE-UP PARTS/MINI 4WD CARS/上級者向け

- 品番:ITEM 15318

- (表記から読み取れる)適正電圧のレンジは実走想定。慣らし中の電圧はそれより低めで扱うのが安全。

- ぼくの体感では、“高音のザラつき”が少し低く滑らかに変わったタイミングが当たりのサイン。ここでやめると寿命と性能のバランスがよいです。

新品時“1回だけ”で足りる理由

慣らしの本質は、微小摩耗で接触面を整え、ノイズと発熱を落とすこと。新品時に“1回だけ”やれば十分で、以後は走行の中で自然に馴染みが進みます。再慣らしのやり過ぎは、寿命を削るだけになりがちです。

初期摺動で起きていること

ブラシと整流子の微細な凸凹が摺動して当たり面が広がると、接触抵抗のムラが減り、電流の波形も穏やかになります。ここで形成される“薄い被膜”が安定すると、同じ電圧でも音が細く、温度上昇が穏やかに。慣らしはこの状態へ“短距離で”連れていく工程で、長距離の空回しは不要です。

再慣らしが効きにくいメカニズム

一度面が整った後は、実走の中で“摩耗と再形成”のサイクルに入ります。追加の空回しは摩耗を進めるのが主効果で、劇的な性能上振れは出にくいです。むしろコミュテータの消耗を早め、長い目で見ると熱や抵抗の悪化につながる場合があります。

例外的に“馴染ませ直し”をする境界

長期保管で始動性が悪い・音が粗いと感じた場合のみ、低電圧で数分だけの空回しで表面を整える価値があります。これも“やり直し慣らし”ではなく、表面状態の整頓という認識で短く終えるのがコツです。

冷却の考え方——過冷却は逆効果

慣らしは“軽い発熱を伴う微小摩耗”が目的。過冷却は面出しの進行を遅らせ、条件再現も崩します。送風でぬるい〜ほんのり温かいを保つのがベストです。

送風で“ぬるい”を維持する理屈

表面温度が体感で30〜40℃台に収まるように常時送風します。ケースに触れて“熱い”と感じる前に休止を挟むと、ブラシの焼けや油回り過ぎを避けられます。音の変化も拾いやすく、止めどきを見誤りにくいのが利点です。

アイス直当てはNG、使うなら“冷気源”として

保冷剤やアイスノンの直置きは結露や過冷却を招くので避けます。どうしても使うなら、厚手のタオルで包む→モーターと1〜2cm離す→送風の冷気源にするの手順で“間接冷却”。ケースが冷たく感じる温度は行き過ぎのサインです。

温度の見える化で“やり過ぎ”を防ぐ

安価な温度シールや非接触温度計を1つ用意すると、50〜60℃未満の上限管理がしやすくなります。なくても“手の感覚”で運用はできますが、数値があると再現性が一段上がります。

手動1セル派:単3×1+ダミーで行う乾式ブレークイン

コスト最小でブレの少ない仕上がりを得たいなら、単3×1本+ダミーの“1セル運用”がちょうどいい落としどころ。テスト用シャーシで無負荷(ピニオン外し)にして、送風しながら丁寧に進めます。

準備(無負荷化・治具・給油)

- 無負荷化:ピニオンを外す、またはギヤを確実に噛ませない。

- 固定:柔らかい治具に置き、常時送風できる位置へ。

- 給油:軸受の外側に“点”で微量。はみ出しは拭き取り。

- 電源:Ni-MH満充電→30分休ませると電圧が安定。バネ端子とダミー端面は脱脂して接触抵抗を安定化。

ダミー電池(単3):

実施(1.2V基準/1.5Vは短縮)

- Ni-MH 1本(約1.2V)推奨

- 正転15分 → 休止5分 → 逆転15分

- 仕上げ:正転3分 → 逆転3分

- アルカリ 1本(約1.5V)

- 各工程を半分に短縮(発熱しやすい)。

- 常時送風で**“ぬるい〜ほんのり温かい”**をキープ。熱っぽければ休止を延長。

表:温度帯と行動の目安

| ケース外面の感覚 | 代表温度帯(目安) | 行動 |

|---|---|---|

| ぬるい | 30〜40℃台 | 継続OK(送風維持) |

| 温かい | 45〜50℃ | 風量UP or 休止3〜5分 |

| 熱い | 55〜60℃ | 即停止→冷却→工程短縮 |

完了判定と“やり過ぎ防止”

- 音が高音のザラつき→細く滑らかへ変化。

- 同じ電池で発熱が過度に上がらない。

- オイル入れ過ぎは回転低下・発熱増の元。常に**“点”で微量**→余分は拭く。

チェックリスト(コピーして使える最小版)

□ ピニオン外し・無負荷OK

□ 軸受へ微量給油→拭き取り済

□ Ni-MH満充電→30分休ませた

□ 扇風機ON・距離固定

□ 正15→休5→逆15→仕上げ正3/逆3

□ 音が細い/滑らかに変化

□ 熱さを感じない(上限は“ぬるい”)

機材派:Mini Break-In System +Rを活用する場合

再現性と操作の簡便さを重視するなら、タイマー・正逆切替・電圧設定を備える慣らし器が便利。低電圧域を狙って“やり過ぎを防ぐ”という思想で使います。

使う前に決めること(目的の固定)

狙いは“数字の暴上げ”ではなく、同条件で同じ仕上がりを引き出すこと。工程の時間と順序をテンプレ化し、室温・送風・休止まで含めて固定すると、後日や別個体でも安定します。

G-FORCE Mini Break-In System +R(G0321):

https://amzn.to/45BDYff

Sprint Dash向けの表示例(乾式のまま)

- 送風しながら低い表示側に寄せるのが基本。

- 目安:1.0V → 1.6V → 2.0V 各10分(仕上げ 正/逆 各3分)。

- 仕様上の高い表示値は慣らしには不要。温度が上がるなら即休止。

測定の落とし穴(PWMとタコの設定)

PWM(チョッパ)出力は“表示電圧=実効電圧”の作り方が直流一定とは異なります。光学タコの反射枚数や測定条件を固定し、同じ環境での相対比較に徹するとブレを最小化できます。

数字のモヤモヤを解く:公称値と“3.5万rpm”

コミュニティで見かける“無負荷3.5万rpm”とパッケージ表記を同列に語ると混乱します。負荷時の指標と無負荷の測定を分け、電圧・温度・測り方を固定すると、慣らしの上澄みが見えてきます。

“負荷時の回転数”と“無負荷の数字”を分ける

パッケージの20,700〜27,200 r/minは負荷条件下の目安。無負荷・高めの実効電圧・低温で測れば、同じ個体でも数字は自然に伸びます。ここを分けて考えるだけで、数字の矛盾はほぼ解けます。

条件を固定すれば見える“数%の上澄み”

慣らしで下げられるのは摩擦や接触のムラの一部。だから効き目は数%〜十数%の範囲で、劇的な1.5倍などは測定条件の差を疑うのが合理的です。音と温度、場合によっては無負荷電流のわずかな低下を確認できれば、狙いは達成と見なせます。

家でできる簡易計測テンプレ

- 無負荷・同一電池で2.0V/2.4V/3.0V相当の三点を作り、温度を揃えて比較。

- 光学タコは反射テープ1枚で統一。

- “同一条件下での相対差”にだけ注目し、日付と室温、電池の状態もメモしておくと再現性が上がります。

実走への橋渡し:ギヤ比・タイヤ径・電池管理

慣らしで“扱いやすい素性”が出たら、あとは車体側の最適化でタイムが動きます。最初から攻めすぎず、コースに合わせた安全側のセットから入るのが吉です。

ギヤ比は“軽めスタート”

ストレートが長いレイアウトなら3.5:1〜3.7:1あたりの軽めから入り、コーナー対策や安定性を見ながら詰めます。重いギヤ比で“もたつく”より、軽めで立ち上がりを良くしてブレーキ側で止める方が調律が速いことが多いです。

セッティングの基礎はタミヤの解説が手堅いです(日本語):

https://www.tamiya.com/japan/cms/mini4wdsettingguide_basic.html

タイヤ径とブレーキで“跳ね”を抑える

ハイ回転のモーターは立ち上がりが鋭いので、小さめ外径+しなやかなブレーキで姿勢を落ち着かせます。路面が荒れ気味ならタイヤの接地面を整えて“跳ね”を抑え、コースアウトのリスクを先に潰します。

前日5分チェックと当日ルーティン

- シャフト端のオイルにじみを拭き、外装の粉を落とす。

- 無負荷で数十秒だけ回して音の滑らかさを確認。

- 電池は状態の揃ったものを用意し、温度条件を一定に保つ。

- ここまでで“走らせる前から失敗”の芽はほぼ摘めます。

トラブルシューティング:発熱・異音・始動不良

問題の兆候は音・温度・匂いに出ます。原因を短時間で切り分け、やり過ぎずに戻すのがコツです。

発熱が止まらない

- 送風不足:風量・距離・角度を見直し。

- 油の過多:軸受外側の油を拭き、乾いた状態へ近づける。

- 工程の長すぎ:工程を1/2に短縮し、休止を増やす。

- ギヤの噛み(無負荷化の不足):ピニオンの干渉を再確認。

金属音/ザラつきが戻る

- 微細粉の堆積:外装を拭き、シャフト周りの汚れを除去。

- 過冷却:面出しが進みにくい。送風だけに戻し、短時間で整える。

- 摩耗の進行:同じ電池で明らかに伸びが落ちる・発熱が増えるなら交換を検討。

長期保管後の始動不良

- 低電圧で数分だけ空回しして“馴染み直し”。

- 保管は10〜30℃/高湿を避けるのが安心。

- 外装の粉は柔らかい布で拭き、通電部の汚れをため込まない。

写真ノート:パッケージから読み取ったこと

- ITEM 15318・上級者向け表記:扱いは丁寧に、低電圧から。

- 回転数の幅:負荷条件の範囲で読む。無負荷の数字と混ぜない。

- バーコード・シリーズ名:後から同一個体の記録をつけるときの識別に便利。

まとめの運用テンプレ(保存版)

- 手動1セル派(推奨)

- Ni-MH×1本+ダミー、送風、正15→休5→逆15→仕上げ正3/逆3。

- ケースは常に**“ぬるい〜ほんのり温かい”**。

- 音のザラつきが取れたらそこでやめる。

- 機材派

- 低い表示側に寄せて1.0→1.6→2.0V各10分+仕上げ短時間。

- タイマーと正逆切替で再現性を取る。

- 実走

- 軽めギヤ比からスタート→タイヤ外径とブレーキで安定優先。

- 電池と温度を揃えるだけでタイムのブレが激減。

参考リンク(日本語・最大5件/各見出し1件までに配慮)

- スプリントダッシュ(タミヤ公式):https://www.tamiya.com/japan/products/15318/index.html

- ダミー電池(アフィリエイト):https://amzn.to/45qG7dr

- G-FORCE Mini Break-In System +R(アフィリエイト):https://amzn.to/45BDYff

- セッティング基礎(タミヤ公式):https://www.tamiya.com/japan/cms/mini4wdsettingguide_basic.html

コメント