これは、一台の美しいマシンがぼくの常識を覆してくれた記録です。以前、息子自身が組み上げた「エアロアバンテ」に続き、今回は息子用の2台目としてアバンテMk.III アズールを迎え入れました。最新のMSシャーシ、両軸モーターの安定した走りを期待していましたが、家のオーバルサーキットで計測した結果に、ぼくは言葉を失いました。ギヤ比4:1という、超速ギヤ(3.5:1)に劣るはずのこのマシンが、チューンを進めた兄貴分、エアロアバンテのベストラップに肉薄し、平均ラップでは上回るという大健闘を見せたのです。なぜ? 答えは、箱の観察から始まり、ノギスを手に取ることで見えてきました。これは、思い込みを捨て、データと向き合うことでマシンの真実の姿を知るまでの、ぼくの探求の物語です。

新たな相棒との対話:箱が語るアバンテMk.III アズールの素性

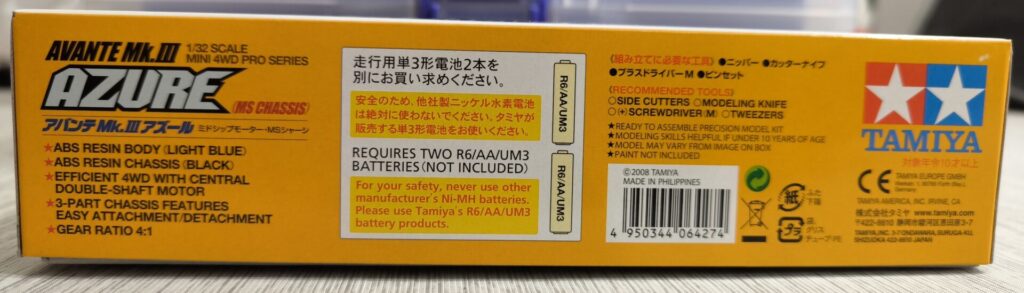

すべての物語は、この青い箱から始まりました。ミニ四駆のパッケージは、単なる入れ物ではありません。これから組み上げるマシンの設計思想やポテンシャルが凝縮された、最初の設計図です。かつてエアロアバンテを組んだ経験を元に、今回は特に「違い」を意識しながら、箱の隅々まで読み解いていきました。

MSシャーシという名の「三位一体」構造

まず目に飛び込んできたのは**「MS CHASSIS」**の文字。片軸モーターのARシャーシとは全く異なる、3分割構造です。

- ノーズユニット(N-02)

- センターユニット

- テールユニット(T-01)

この3つがワンタッチで脱着可能。メンテナンス性の高さは想像に難くありません。そして、その心臓部には**「両軸モーター(ダブルシャフトモーター)」**が鎮座します。モーターの回転を直接前後の車軸に伝えるこの構造は、駆動効率の面で非常に有利だとされています。プロペラシャフトを介さないため、エネルギーロスが少なく、静粛性にも優れるのが一般的です。箱の側面図は、その効率的なレイアウトを雄弁に物語っていました。

箱から確定できた初期スペックリスト

パーツを切り出す前に、このキットが持つ「素の状態」のスペックを確定させておくことは、後のチューニングの道標になります。複数の側面から読み取れた確定情報は以下の通りです。

- モーター: ダブルシャフトモーターが**「同梱」**されている。

- ギヤ比: **「4:1」**のハイスピードギヤが標準装備。

- ホイール / タイヤ: 大径ホイールとスリックタイヤが付属。

- ローラー: 前後に**「16mmガイドローラー」**を装備。

- その他: 接着剤不要のスナップフィット、電源は単3電池2本(別売)。

この時点でのぼくの率直な感想は、「安定志向の扱いやすいキット」というものでした。まさかこのマシンが、あんなサプライズをくれるとは、まだ知る由もありませんでした。

N-02、T-01…記号が示す「拡張性」という名の未来

箱の図解で気になったのが「N-02」「T-01」という型番です。これは確信に近い推測ですが、「N」はノーズ、「T」はテールを示し、数字はそのバージョンを意味していると考えられます。つまり、タミヤはこのMSシャーシに、未来のアップグレードパスを最初から用意しているのです。Amazonで別売りのユニットを探すと、より高剛性な強化版や、バンパーの形状が異なる発展版が存在します。このモジュール構造こそ、MSシャーシの奥深さの入り口なのだと直感しました。

barchetta MSシャーシ用 軽量センターシャーシ【タミヤ ミニ四駆用パーツ GP.374 ITEM15374】

タミヤ ミニ四駆特別企画商品 N-03・T-03 バンパーレスユニット レッド 95696

計測、そして最初の「なぜ?」:データが示す予想外の結果

組み上がったアズールは、ステッカーを貼っただけの、ほぼノーマル状態。唯一の変更点は、駆動ロスを少しでも減らしたくて、車軸の軸受を「はとめ」から六角穴ボールベアリングに交換したことだけです。

さあ、いよいよ我が家のオーバルサーキット(全長約10m)でのシェイクダウンです。ここにはアプリと連携するラップタイマーが設置してあり、0.001秒単位でマシンの声を聴くことができます。

ステップ1:ノーマルモーターでの実力測定

まずは、潤滑さえしていない「素」の状態で走らせます。ギヤが擦れる「ガリガリ」という音が、いかにも新品という感じ。

- 状態: ノーマルモーター / ノングリス / 車軸ベアリング有り

- 平均ラップ: 3.155秒

ここで、以前ケイ・ホビーのベテランに教わったチューニングを思い出しました。それは「新品ベアリングのグリスをパーツクリーナーで脱脂し、高性能なベアリングオイルを注入する」というもの。そこでぼくは考えました。「この抵抗の少ないオイルを、ギヤの潤滑に使ってみたらどうなるだろう?」と。興味本位で、ギヤの噛み合う部分にごく少量を注してみました。

- 状態: ノーマルモーター / ギヤにオイル塗布 / 車軸ベアリング有り

- 平均ラップ: 3.036秒(-0.119秒)

ステップ2:トルクチューン2 PROへの換装

ここからが本番です。慣らしを済ませたトルクチューン2モーター PROに換装。両軸モーターの中でも、トルク(加速力)を重視したこのモーターは、オーバルのような短いコースで強さを発揮するはず。

期待に胸を膨らませてスイッチを入れると、アズールは先ほどとは別次元の加速を見せました。そして、ラップタイマーが驚くべき数値を叩き出します。

- 状態: トルクチューン2 PRO / ギヤにオイル塗布 / 車軸ベアリング有り

- 平均ラップ: 2.440秒(-0.596秒)

- ベストラップ: 2.375秒

ノーマルモーターから一気に**約20%**もタイムが縮まりました。MSシャーシと両軸モーターのポテンシャルの高さを感じ、ぼくは満足していました。そう、あのマシンの記録を見るまでは。

比較、そして深まる謎

ここで、比較対象として息子自身が組み上げた「ゴールドアバンテ(エアロアバンテ改)」をコースに置きました。こちらのスペックは、ある意味でアズールの上位互換のはずでした。

- シャーシ: エアロアバンテ(AR / 片軸)

- モーター: パワーダッシュモーター(チューン系より強力なダッシュ系)

- ギヤ比: 3.5:1(超速ギヤ)

- タイヤ: 小径スリックタイヤ(30周年記念モデル)

- その他: 前後スライドダンパー、2段ローラー、ブレーキ等フル装備

- ベストラップ: 2.358秒

……アズールのベストラップ2.375秒は、その差わずか0.017秒。 なぜ? パワーで劣るはずのトルクチューンで。最高速で劣るはずのギヤ比4:1で。フル装備の兄貴分と、ほぼノーマルのアズールが互角に渡り合っている。一体何が、この大健闘を支えているのでしょうか。

探求の果てに:ノギス一本で解き明かす速度のカラクリ

頭に浮かんだ仮説は一つ。「タイヤ径」です。アズールはキット標準の大径ホイール、対するゴールドアバンテは記念モデルの小径ホイールを履いています。この差が、ギヤ比の不利を覆すほどの力を持っているのでしょうか? ぼくは工具箱からノギスを取り出し、2台のマシンの足回りを精密測定することにしました。

「直径 ÷ ギヤ比」こそが最高速の正体

ミニ四駆の速度を決定づける単純な公式があります。

最高速度∝ギヤ比タイヤの直径

モーターの回転数が同じなら、タイヤが大きければ大きいほど、ギヤ比の数字が小さければ小さいほど、マシンは速くなります。この2つの要素がどう絡み合っているのか、実測値で計算してみます。

- アズール(大径)のタイヤ外径: 30.5mm

- ゴールドアバンテ(小径)のタイヤ外径: 26.0mm(一般的な小径のサイズ)

この数値を元に、両者の「速度係数」を比較します。

- タイヤ径の効果: 30.5mm÷26.0mm≈1.173 → アズールはタイヤ径だけで**約17.3%**も速度的に有利。

- ギヤ比の効果: 3.5÷4.0=0.875 → アズールはギヤ比で**12.5%**不利。

- 総合効果: 1.173 (タイヤ径)×0.875 (ギヤ比)≈1.026 → 結果、アズールの方が約2.7%、理論上の最高速で上回る!

謎はすべて解けました。大径タイヤがもたらす圧倒的なアドバンテージが、ギヤ比の不利を覆し、さらには上回っていたのです。加えて、アズールはブレーキやスライドダンパーといった「走る抵抗」になるパーツが一切ない軽装状態。これが、短いオーバルでの鋭い加速に繋がり、今回の結果を生んだと考えられます。

理論値で見る未来の速度:アズールのポテンシャル

この発見は、アズールの未来を明るく照らしてくれました。もし、この有利な大径タイヤを維持したまま、ギヤ比を上げていったらどうなるのか? 現在の平均ラップ2.440秒を基準に計算した理論上のタイムがこれです。

| タイヤ径 | ギヤ比 | 速度倍率 | 理論ラップ[s] | 理論上の速度[km/h] |

| 30.5mm (大径) | 4.0:1 | 1.000 | 2.440 | 14.75 |

| 30.5mm (大径) | 3.7:1 | 1.081 | 2.257 | 15.95 |

| 3.5mm (大径) | 3.5:1 | 1.143 | 2.135 | 16.86 |

| 26.0mm (小径) | 3.5:1 | 0.974 | 2.505 | 14.37 |

アズールに超速ギヤ(3.5:1)を組み込めば、2.1秒台、時速にして約17km/hという未知の領域に突入するポテンシャルを秘めていることが分かりました。もちろん、速度が上がればコースアウトのリスクも跳ね上がります。次は、この有り余るパワーをどうやってコースにねじ伏せるか、ブレーキセッティングという新たな探求が始まりそうです。

結論:思い込みを捨て、データと向き合う楽しさ

今回のアバンテMk.III アズールの制作は、ぼくに大切なことを教えてくれました。それは、「速いパーツ」をただ組み合わせるだけでは、マシンの真の実力は引き出せないということ。ギヤ比、タイヤ径、モーター、そしてシャーシ特性。すべてが複雑に絡み合い、一つの「バランス」として結実する。その最適解を、データと向き合いながら自分の手で見つけ出していくことこそ、ミニ四駆の最大の魅力なのかもしれません。

さあ、次は3.7:1のギヤを試してみようか。この青い相棒は、まだまだぼくをワクワクさせてくれそうです。

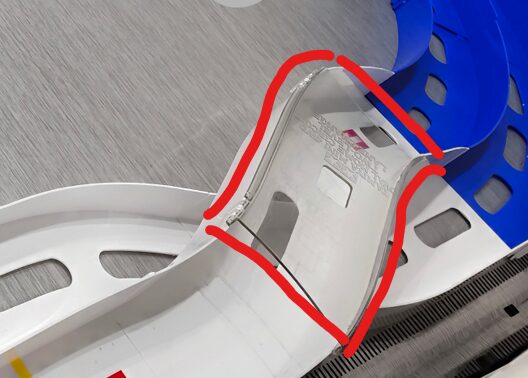

でもね、実は黙っていたことがあってこのアズール、レーンチェンジでコースアウトはしないのだけど、横転してしまうんです。

レーンチェンジの透明の蓋(フタ)に救われています。ただ速いだけではまだまだだめですね、

ドラゴンボールのトランクスがスーパーサイヤ人3を失敗した時のような状態ですね。

なんとかスピードを生かしたまま横転したり飛んだりしないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。。。

次はギヤ比を上げてみること、小径ホイールを履かせてみること、この辺にチャレンジしてみようと思います。

コメント