このブログでミニ四駆の話題に触れるのも、これで何度目かになりますね。かつて僕らの心を熱くした「ケイ・ホビー」という聖地の閉店を惜しみ、そして新たな希望を求めて「コジマ×ビックカメラ新座店」の素晴らしいサーキットをレポートしてきました。そんな風に、現代のミニ四駆シーンを一つひとつ追いかけていく中で、ぼくの中にずっと燻っていた大きな疑問があります。それは、今のミニ四駆の「ルール」そのものです。特に、公式ガイドブックで見たチャンピオンたちのマシンが装備していた、あの「壁ブレーキ」。ルールブックのどこにも書いていないのに、なぜ彼らはあれほど堂々と、そして確信を持ってマシンに組み込んでいたのでしょうか。

この記事は、これまでの一連の探求の、いわば総仕上げです。ぼく自身が完全に納得するために、現代のミニ四駆公式レースの全体像と複雑に見えるルールを、タミヤの公式情報だけを頼りに、ゼロから徹底的に調べ上げました。そして、最大の謎であった「壁ブレーキ」が、なぜトップレーサーたちに採用され、車検を通過しているのか、その真相に深く迫ります。ぼくと同じように、ミニ四駆の世界に帰ってきたばかりの方が、安心してレースに臨むための、信頼できる地図になることを願っています。

まずはここから!今のミニ四駆「公式レース」の全体像

ミニ四駆に復帰して最初に感じるのは、「どこで走ればいいんだろう?」という素朴な疑問でした。調べてみると、タミヤが主催・公認するレースには、いくつかの大きな柱があることが分かります。それぞれに特徴があり、目標設定やマシン作りの方向性も変わってきます。すべてのレースの基本となる「ミニ四駆公認競技会規則」という共通の土台はありますが、大会ごとに特別なルールが追加されるのが今のスタイル。まずは、その全体像をしっかり掴むことから始めましょう。

日本一を目指す夢舞台「ジャパンカップ(JC)」

ミニ四駆レーサーなら誰もが一度は夢見るであろう、最大級の公式大会が「ジャパンカップ(JC)」です。毎年、まったく新しいデザインの巨大な5レーンサーキットが用意され、全国の会場を巡回します。このジャパンカップのクラス分けは非常に多彩で、年齢や経験に応じて誰もが楽しめるように配慮されています。例えば、小学生から中学生までが対象の「ジュニアクラス」、年齢制限がなく最もハイレベルな戦いが繰り広げられる「オープンクラス」、そしてパワーの控えめなモーターで技術を競う「トライアルクラス」などがあります。どのクラスに参加するかはじっくり選べますが、1つの大会で出場できるのは1人1クラスだけ、というルールは覚えておきたいポイントです。

年間を通して楽しめる「ミニ四駆グランプリ(GP)」

ジャパンカップが夏の祭典なら、「ミニ四駆グランプリ(GP)」は年間を通して開催されるシリーズ戦です。「ニューイヤー」「スプリング」といった季節の名前が冠され、その時々のテーマに合わせたユニークなコースがレーサーを待ち受けます。ジャパンカップと同様に全国各地で開催され、クラス構成も近いものが多いですが、コースレイアウトが毎回変わるため、その都度セッティングを見直す対応力が求められます。過去の大会レポートなどを読み解くと、ジャパンカップとはまた違ったマシンが活躍していることも多く、ミニ四駆の奥深さを感じさせてくれます。もちろん、このグランプリも「公認競技会規則」を基本としつつ、参加する大会ごとの開催要項を熟読することが勝利への第一歩です。

最も身近な公式戦「ミニ四駆ステーションチャレンジ」

「いきなり大きな大会は少し緊張するな…」という方に最適なのが、全国の模型店(ミニ四駆ステーション)で開催される「ステーションチャレンジ」です。お店の常設コースなどを使って行われることが多く、レーサーにとっては最も身近な腕試しの場と言えるでしょう。クラスは主に、小中学生が対象でチューン系モーター限定の「チューンクラス」と、高校生以上が対象でダッシュ系モーターも使える「ダッシュクラス」の2つが基本です。店舗によっては、年間チャンピオンを目指すシリーズ戦になっていたり、「片軸モーター限定」のような独自のルールが追加されたりすることもあります。参加するお店の情報をこまめにチェックするのが楽しむコツです。

すべての基本、「公認競技会規則」を正しく読み解く

どの公式レースに参加するにしても、絶対に避けて通れないのが「ミニ四駆公認競技会規則」です。そもそもぼくらの少年時代、インターネットもなく、ジャパンカップの情報源といえばコロコロコミックくらいでした。その誌面の片隅に、もしかしたら細かいルールが書かれていたのかもしれませんが、当時のぼくらがそれを熟読していたはずもありません。つまり、「公認競技会規則」というものの存在自体、復帰した今になって初めて知ったというのが正直なところです。ここでは、そんな新鮮な驚きと共に、ルールブックの重要ポイントを一つひとつ確認していきます。

そのパーツ、本当に使える?「追加部品」の厳密なルール

ぼくらの時代は、ある意味で自由でした。しかし、現代の公式レースでは、マシンに使用できるパーツが**「タミヤ製のミニ四駆、ラジ四駆、ダンガン用のパーツ」**とはっきりと定められています。これは非常に重要なポイントで、たとえタミヤ製品であっても、RCカー用のサスアームや、スケールモデル用のディテールアップパーツを流用することは認められていません。ぼくが大切に保管していた35年以上前のパーツも、この「ミニ四駆用」という条件を満たし、かつ現在のサイズ規定や安全基準に適合していれば、レースで使用できる可能性があります。断定的に「使える」のではなく、「用途と現行規則に適合すれば、使用の余地がある」と、慎重に考えるのが正解のようです。

意外な落とし穴「マシンの寸法」と「コースへの配慮」

マシンのサイズ規定は昔からありましたが、現在の数値は全長165mm、全幅105mm、全高70mm以内。この車体寸法を1mmでも超えていれば、その場で車検不合格となります。専用の車検ボックスを使って、何度も確認する作業は欠かせません。そしてもう一つ、非常に重要なのが「コースのコンディションを悪化させるおそれのある改造」は失格対象になる、という項目です。これは、コースを汚したり傷つけたりするような改造は認められない、ということです。例えば、走行中にグリスが飛び散るような状態や、コースフェンスを削ってしまうような鋭利なパーツなどが、これにあたります。後述する「壁ブレーキ」の合法性を考える上で、この「コースへの配慮」という視点が、実は最大の鍵となってくるのです。

ルールブックの「行間」を読む。“特別ルール”の解釈

現在の公認競技会規則を読んでいると、少し不思議な表現に出会います。例えばローラーの個数については、規則の本文中に〔2025年タミヤ主催ミニ四駆公認競技会では引き続き適用します。〕という注釈と共に、*ローラーの装備[特別ルール]: 個数の制限を『6個』から『制限無し』(2025年も引き続き適用)。と書かれています。これは、ルールとして完全に確定したというよりは、「今のところはこの運用を続けますよ」という、少し含みを持たせたニュアンスだとぼくは解釈しています。つまり、将来的には変更される可能性もゼロではない、と考えておくのが賢明でしょう。大切なレースの前には、必ず最新の公式ルールに目を通す。これが現代レーサーの常識のようです。

ぼくはどれに出る?クラス選びの考え方と“落とし穴”

さて、レースの種類と基本ルールが分かったところで、次はいよいよ「自分はどのクラスに出場すればいいのか?」を考えていきましょう。これは、自分の年齢やミニ四駆の経験、そして何より「どんなモーターを積んだマシンで走りたいか」によって決まります。クラス選びを間違えてしまうと、せっかく作ったマシンが走れなかったり、自分だけが速すぎたり遅すぎたりして、レースを心から楽しめません。ここでは、初心者が陥りがちな失敗パターンを学びながら、最適なクラス選びの道筋を探っていきます。

「年齢」と「モーター」で絞り込む、クラス選びの基本

クラス選びは、パズルを解くようなもの。まずは**「年齢」というピースを当てはめます。自分が「ジュニアクラス」や「チューンクラス」の対象年齢なのか、それとも「オープンクラス」や「ダッシュクラス」になるのか。ここが最初の分岐点です。次に、「使いたいモーター」**のピースを考えます。パワーの控えめな「チューン系モーター」で繊細なセッティングを追求したいなら「トライアルクラス」や「チューンクラス」。圧倒的なスピードを誇る「ダッシュ系モーター」のじゃじゃ馬マシンを手懐けたいなら「オープンクラス」や「ダッシュクラス」が主戦場となります。「ジュニアクラスなのにダッシュ系モーターを積んでしまった」というのは、初心者によくある失敗談のようですから、注意したいですね。

| クラスの例 | 主な年齢制限 | モーター制限の傾向 | こんな人におすすめ |

| JC:ジュニア | 小4~中3 | チューン系・ノーマル系 | 該当する年齢で、まずは基本を学びたい人 |

| JC:トライアル | 制限なし | チューン系・ノーマル系 | 大人の初心者、モーターの力に頼らず技術で勝ちたい人 |

| JC:オープン | 制限なし | 会場要項による | 年齢問わず、最速を目指すすべてのレーサー |

| ステーション:チューン | 小1~中3 | チューン系・ノーマル系 | 小中学生がレースデビューするのに最適 |

| ステーション:ダッシュ | 高校生以上 | ダッシュ系モーター中心 | 大人のレーサーがスピードを競い合う場 |

自分のマシン構成から出場クラスを考える

復帰したばかりの頃は、手持ちのパーツを眺めながら「このMAシャーシに、このハイパーダッシュモーターを積んだら、どのクラスに出られるんだろう?」なんてことをよく考えていました。シャーシの特性やギヤ比の組み合わせを考えるのは、ミニ四駆の大きな楽しみの一つです。このブログでも以前、シャーシの種類やギヤ比について自分なりに情報を整理した記事があります。もし、同じように悩んでいる方がいれば、何かの参考になるかもしれません。

安全第一!初心者が心に刻むべき3つの原則

クラス選びとマシン作りにおいて、ぼくら初心者が常に心に留めておくべき原則が3つあります。一つ目は**「開催要項が絶対」であること。基本ルールはもとより、その大会の開催要項に書かれたローカルルールが最優先されます。二つ目は「用途外のパーツは使わない」こと。タミヤ純正であっても、ミニ四駆用でなければNGです。そして三つ目は「安全は速さより優先」**ということ。コースを傷つけたり、他のマシンに危険を及ぼすような改造は、どんなに速くても認められません。この3つの原則を守ることが、レースを楽しむための最低限のマナーだとぼくは考えています。

なぜ通るのか?あの「壁ブレーキ」の真相に迫る

いよいよ、この記事の核心です。公式ガイドブックのチャンピオンマシンたちが見せた、あの「壁ブレーキ」。ルールブックのどこにもその存在は書かれていないのに、なぜジャパンカップという最高の舞台で、彼らのマシンは車検を通過し、栄光を掴むことができたのか。これを単に「グレーゾーン」という言葉で片付けてしまっては、本質を見誤ります。トップレーサーたちが、車検で落とされるかもしれない不確実な改造で大舞台に臨むとは、到底考えられません。そこには必ず、「これは通る」と確信できた何らかの根拠があったはずです。

「ダメという証拠もない」事実と「実績」という名の根拠

まず大前提として、公認競技会規則には「壁ブレーキを禁止する」という明確な記述はありません。同時に、「許可する」とも書かれていません。つまり、ルールブック上は判断が保留されている状態です。しかし、ここで重要になるのが**「コースのコンディションを悪化させるおそれのある行為は失格対象」という項目と、過去の大会で同様の装備が車検を通過した「実績」**です。トップレーサーたちはおそらく、この二つを天秤にかけ、「コースを傷つけないと判断される範囲で、かつ過去に認められた実績のある形」ならば、今回も通る可能性が極めて高い、と判断したのでしょう。これは、行き当たりばったりの賭けなどではなく、情報戦を制した者だけが立てる、緻密な戦略なのです。

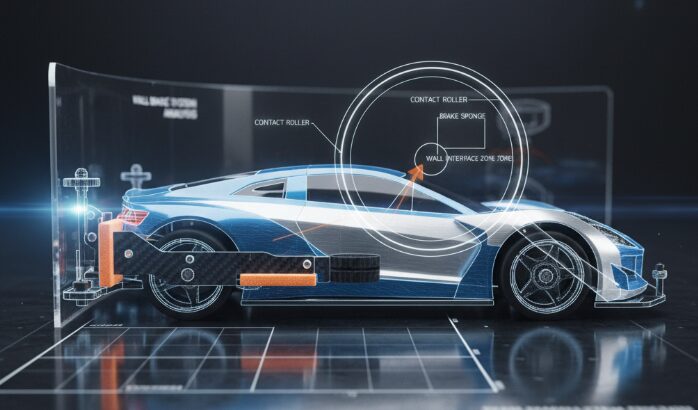

主流は「ローラー接触」。その巧みな構造と役割

誌面の優勝マシンを穴が開くほど観察すると、その多くがブレーキスポンジで直接壁を「擦る」のではなく、巧みに配置された**ローラーやスタビ(回転体)で壁に「触れる」**構造になっていることに気づきます。これは、コースへのダメージを最小限に抑え、「コースを傷つけない」というルールの大原則をクリアするための、非常にクレバーな設計です。高速でコーナーに進入する際、あるいはジャンプからの着地で姿勢を乱した際に、この壁に触れるローラーがマシンの暴れを抑え、わずかに減速させることで、コースアウトを防ぐ盾の役割を果たします。見た目は「ブレーキ」でも、その本質は「姿勢制御装置」。これが、現代のトップマシンがたどり着いた一つの答えなのです。

それでも「擦る」マシンがいた理由と、ぼくらが採るべき戦略

とはいえ、中にはローラーではなく、プレートやスポンジで壁に「擦っている」ように見えるマシンも確かに存在しました。これはなぜか。それは、**「その大会、その日の車検では、その構造が“コースを傷つけない”と判断された」**という個別事例に他なりません。おそらく、先行して開催された同シリーズの大会で同様のマシンが車検を通過したという「先例」が、強力な後ろ盾になったのでしょう。しかし、これはあくまでその時の運用実績であり、未来永劫の安全を保障するものではありません。だからこそ、ぼくら初心者が採るべき戦略は明確です。まずは主流である「ローラー接触」を基本とし、もし「擦る」構造に挑むのであれば、必ず代替案となる安全なパーツを用意し、当日の車検で審判に判断を仰ぐ。このリスク管理こそが、レースを心から楽しむための鍵だと、ぼくは強く思います。

迷わず選べる!「ストッククラス」と「B-MAX」の違い

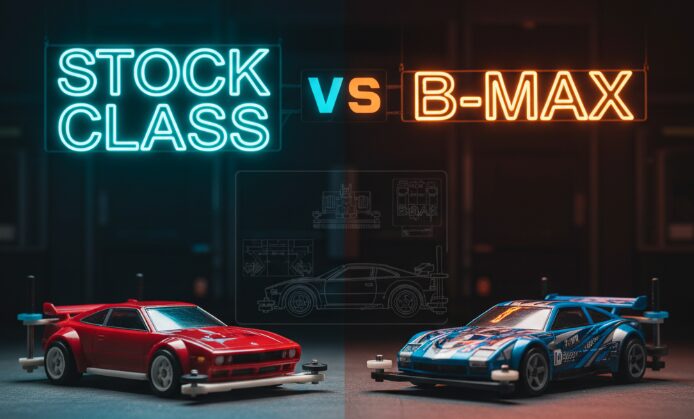

ミニ四駆に復帰して情報を集めていると、「ストッククラス」と「B-MAX」という2つの言葉が頻繁に登場します。どちらも「無改造に近い、シンプルなマシンで競い合おう」という、初心者や復帰勢にとって非常に魅力的なコンセプトを持っています。しかし、この二つは成り立ちもルールも全くの別物。その違いを理解しないままレースに参加しようとすると、「せっかく作ったマシンがレギュレーション違反だった…」なんて悲しい事態になりかねません。ここでは、その違いを分かりやすく解説していきます。

タミヤ公式の入門カテゴリー「ストッククラス」

「ストッククラス」は、ミニ四駆の生みの親であるタミヤ自身が定めた、公式のレギュレーションです。その最大の特徴は、基本ルールは「公認競技会規則」に準じつつ、「改造」に関する項目だけを、より厳しいストッククラス専用のルールに差し替えている点にあります。シャーシの切断や肉抜きは一切禁止され、パーツを加工せずそのまま取り付ける、通称**“ポン付け”**が基本となります。まさに、キットを説明書通りに組み立てた“素組み”に近い状態で、純粋なセッティング能力とマシンの個体差で勝負が決まる、奥の深いカテゴリーです。

ファンが生んだ人気カテゴリー「B-MAX」

一方の「B-MAX」は、タミヤではなく、ミニ四駆を愛するファンたちのコミュニティが生み出し、育ててきた独自のレギュレーションです。その理念はストッククラスと非常に近いですが、ルールにはB-MAXならではのユニークな項目が盛り込まれています。例えば、「ボディはプラスチック製のみ使用可能で、軽量なポリカーボネート製は禁止」「提灯やヒクオに代表される、マシンが上下に動くスイング式の制振装置は禁止」といったルールが有名です。これにより、昔ながらのミニ四駆らしいフォルムを保ったマシンたちが、白熱したレースを繰り広げます。全国の多くのミニ四駆ステーションが、このB-MAXルールを採用したレースを開催しています。

混同しないためのポイント

この二つのカテゴリーを混同しないための最も重要なポイントは、**「そのレースの主催者は誰か」**を確認することです。タミヤ公式サイトのイベント情報に掲載されているのが「ストッククラス」のレース。お店の告知やB-MAX公式サイトで案内されているのが「B-MAX」のレースです。ルールが似ている部分もありますが、片方でOKな改造が、もう片方ではNGというケースは多々あります。参加したいレースがどちらのルールを採用しているのか、事前にしっかりと確認する。これが、楽しむための第一歩です。

あの頃の宝物、「昔のパーツ」を現代に活かすには

ぼくの工具箱には、小学生の頃に使っていたパーツが、今も大切にしまってあります。色褪せたプレートや、少しだけキズのついたローラー。これらは単なる部品ではなく、あの頃の熱い思い出そのものです。同じような復帰勢の方なら、きっと分かってくれますよね。この章では、そんな“あの頃の宝物”を、現代のマシンに組み込み、再びサーキットで輝かせるための方法と注意点を、ぼく自身の記憶を頼りに考えていきたいと思います。

今も通用する?活かしやすい当時のパーツ

ミニ四駆の基本構造は、昔も今も大きくは変わっていません。そのため、30年以上前のパーツでも、今のマシンに活かせるものはたくさんあります。

- 各種プレート類: ぼくらの時代、今でいうFRP素材のような黒くて硬いプレートがハイマウントローラーのセットなどに入っていました。当時はただの“プラスチック”だと思っていましたが、今のマシンの補強にも十分に使える強度を持っています。

- ローラー類: 当時、タミヤ純正でボールベアリングローラーがあったかは、正直なところ記憶が定かではありません。ぼく自身は、タミヤのラジコン用か、あるいは社外品だったのか、何かのボールベアリングをそのままローラーとして流用していました。ジャパンカップは抽選で出られないもの、という意識があったので、タミヤ謹製パーツにこだわらず、自由に改造を楽しんでいた記憶があります。

- ホイールやタイヤ: 特にデザイン性の高いホイールは、今のマシンに個性的な印象を与えてくれます。ただし、タイヤはゴムが劣化している可能性が高いので、観賞用と割り切るか、慎重に状態を見極める必要があります。

時代を超えて使うための注意点

昔のパーツを使う上で、何よりも気をつけなければならないのが**「経年劣化」**です。特にプラスチック製のパーツは、見た目はきれいでも、内部で劣化が進んでいて、わずかな衝撃で割れてしまうことがあります。そして、モーターも同様です。ぼくの手元にも、当時のパッケージに「50000回転」と書かれていた社外品モーターが残っています。驚くことに今でも動くのですが、やはり全盛期のパワーはなく、回転も不安定。この思い出のモーターを、どうにかして復活させられないか、これから探求してみたいテーマの一つです。このブログでは、そういった新旧パーツの組み合わせについても、時々触れています。

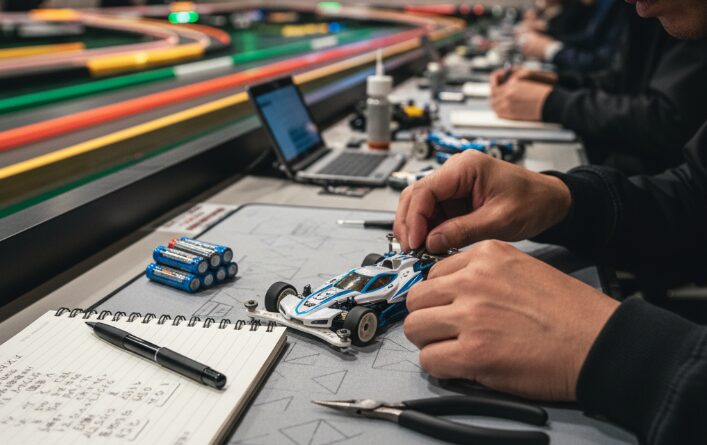

これで安心!車検で迷わないための最終準備

さて、いよいよレース当日に向けての最終準備です。ここまで、レースの種類やルール、そして少し込み入った改造の解釈まで見てきました。これだけの知識があれば、もう初心者とは言えません。しかし、最後の最後で油断は禁物。ここでは、レース当日に「あれ、どうだったっけ?」と慌てないために、ぼく自身が実践している最終チェックの手順をまとめます。情報、マシン、そして心の準備。この3つを万全にして、最高のレースデビューを飾りましょう。

レース前に必ず確認すべき「3つの情報」

思い込みや記憶違いは、レース当日のトラブルの元。必ず一次情報にあたるクセをつけましょう。

- 公認競技会規則(最新版): タミヤ公式サイトで、最新のルールを再確認。特に、前回確認した時から変更点がないか、更新日をチェックします。

- 参加する大会の「開催要項」: これが最も重要です。モーター指定、クラス分け、タイムスケジュールなど、その日だけの特別ルールがすべて書かれています。隅から隅まで熟読しましょう。

- 直近の大会レポート: もし同じシリーズの先行大会があれば、そのレポートに目を通しておくと、コースの雰囲気やマシンのトレンドが掴めて、心の準備ができます。

自分のマシンを客観的に見る「最終チェック」

自分のマシンは、どうしても贔屓目に見てしまいがち。車検員の視点に立って、厳しくチェックします。

- サイズ確認: 専用の車検ボックスを使い、あらゆる角度からマシンが規定内に収まっているかを確認します。特に、マスダンパーなどが動いたときに、僅かにはみ出していないか注意が必要です。

- 接触部分の確認: 「壁ブレーキ」風の装備をしている場合は、「最初に壁に触れるのは、本当にローラーか?」を指でなぞるなどして、厳密に確認します。

- 安全性の確認: ネジの緩みはないか。パーツの先端が尖っていて、他のマシンやコースを傷つける恐れはないか。愛情を込めて、マシンの全身をくまなくチェックします。

趣味としてのミニ四駆を、もっと楽しむために

レースで勝つことだけがミニ四駆の楽しみのすべてではありません。マシンをじっくり作り込む時間、仲間とセッティングについて語り合う時間、そして、このブログのように自分の探求の記録を残していくことも、素晴らしい楽しみ方の一つだとぼくは思います。そんな日々の記録も、このブログで時々ですが書き綴っています。

ここまで、本当に長い道のりでした。ぼく自身の疑問から始まったこの旅は、ルールブックの文字を追い、チャンピオンたちのマシンの写真とにらめっこし、そして「なぜ?」を繰り返すことで、ようやく一つの地図として完成しました。

ルールに書かれていないグレーゾーンは、確かに存在します。しかし、それは無法地帯なのではなく、そこには「先例」を重んじ、「コースへの配慮」を忘れないという、レーサーたちの暗黙の了解と、それを認める主催者側の懐の深さがありました。

ぼくは、これからもこの地図を頼りに、ミニ四駆の世界を冒険していきたいと思います。この記事が、これから扉を開ける、あるいは再び扉を開ける、すべてのレーサーにとって、信頼できるコンパスとなることを心から願っています。

コメント