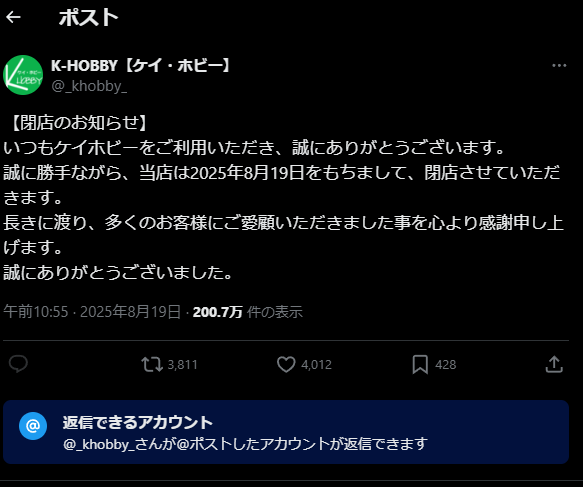

先日、突然の閉店に揺れたケイ・ホビーについて、ぼく自身の体験を交えた記事を投稿しました。多くの方に読んでいただけたようで、本当にありがとうございます。記事を書き終えた後も、ぼくの心の中では一つの問いがずっと渦巻いていました。「本当に、このまま全てが失われてしまうのだろうか?」と。あの場所に集っていた人々の熱量、そしてざりさんをはじめとするスタッフの方々の深い知識と愛情。それらは、簡単に消えていいものではないはずです。これは、単なる感傷論ではありません。大好きなお店だったからこそ、なんとか再建できないものか。そんな妄想と希望を胸に、一人のファンとして、失われた「宝島」への帰路を本気で探求してみたいと思います。これは、絶望の淵から「もしも」の未来をたぐり寄せる、ぼく自身の思考の記録です。

閉店の背景にある「3つのシナリオ」

未来の話をするためには、まず「現在地」を正確に知る必要があります。ここで言う「現在地」とは、法的に、そして経済的にケイ・ホビーが置かれている状況のこと。そして、もう一つは、シャッターが固く閉ざされたままの、あの店舗そのものです。国税庁の法人番号公表サイトによれば、「株式会社ケイ・ホビー」の登記上の所在地は「埼玉県川越市大字山田921番地11」。ぼくたちの思い出が詰まった、まさしくあの場所です。

(出典:国税庁法人番号公表サイト)

この公式情報を出発点とし、閉店の背景を3つのシナリオに分けて整理してみます。このシナリオ分析こそが、希望のありかを示す、唯一の地図になるはずです。

| シナリオ | 特徴 | 事業承継の可能性 |

| ケースA:穏便な廃業 | 負債がほぼなく、経営者が計画的に事業を畳む。 | 極めて低い(実際の閉店状況と矛盾するため) |

| ケースB:夜逃げに近い廃業 | 多額の負債を抱え、経営者が事業を放棄。無法地帯化。 | ほぼ絶望的(資産が散逸し、交渉相手がいないため) |

| ケースC:法的整理(破産) | 裁判所が介入し、公式な代理人が資産を管理する。 | 細く険しいが、道は残されている |

あり得なかった「穏便な廃業」(ケースA)

最初に考えられるのは、経営者が自らの意思で、計画的に事業を畳む「自主廃業」のシナリオです。この場合、会社の負債はほとんど整理されており、在庫や「ケイ・ホビー」というブランドなどの資産は、元経営者の管理下にあります。もしこのケースだったなら、事業承継の可能性は比較的高いと言えたでしょう。熱意ある個人や企業が、元経営者と直接交渉し、お店をまるごと買い取る、という道筋です。しかし、ぼくは、このケースAの可能性は限りなくゼロに近いと考えています。なぜなら、計画的で穏便な廃業であれば、あのような突然の幕引きにはならないからです。長年お店を愛してきた顧客や、共に働いてきた従業員に対して、感謝を伝え、きちんと説明する時間が設けられるはずです。あの、あまりにも唐突で、誰にも知らせずに行われた閉店の仕方そのものが、このシナリオを完全に否定していると、ぼくは思います。

再建を阻む「無法地帯」(ケースB)

次に考えられるのが、多くの人が「夜逃げ」という言葉で表現した、最も悲観的なシナリオです。これは、多額の負債を抱えた経営者が、事実上、事業を放棄してしまった状態を指します。この場合、お店に残された在庫や備品といった資産は、もはや経営者のものではありません。銀行や取引先といった、お金を貸していた「債権者」たちのものになります。一見すると、合理的な債権者たちが「誰かに事業ごと売って、少しでもお金を回収しよう」と考えるのではないか、と思えるかもしれません。しかし、現実にはそうはなりません。公式な仲介者がいないため、各債権者は「早い者勝ち」で自分の権利を主張し始めます。銀行は現金を、取引先は商品を、と、まるで獲物を分け合うかのように、事業がバラバラに解体されてしまうのです。そこにはルールがなく、交渉相手も定まりません。これでは、たとえどんなに熱意のある人が「引き継ぎたい」と願っても、その術がありません。このシナリオは、再生への道を完全に閉ざしてしまう、まさに「無法地帯」と言えるでしょう。

細く険しい「希望の道」(ケースC)

そして最後に残されたのが、「法的整理(破産)」というシナリオです。一般的に「破産」という言葉は、全ての終わりを意味するネガティブな響きを持っています。しかし、こと事業承継に関して言えば、逆説的ですが、これこそが唯一、再生への道を残す可能性のあるシナリオなのです。これは、会社が自ら裁判所に申し立てを行い、法律という公式なルールの上で、資産と負債を整理する手続きです。このシナリオでは、経営者でも債権者でもない、中立な第三者が登場します。その存在こそが、バラバラになりかけた事業を再び一つに束ね、次の担い手へと受け渡す、希望の架け橋となり得るのです。絶望的な状況の中から、か細い一筋の光を見出すとすれば、それはこの道以外にはないのかもしれません。

希望の鍵を握る「破産管財人」という存在

ケースC、「法的整理」のシナリオにだけ、なぜ希望の道が残されているのか。その答えは、「破産管財人」という、ぼくたち一般人にはあまり馴染みのない法律家の存在にあります。この管財人が登場することによって、ケースBの無法地帯とは全く異なる、秩序だった未来へのプロセスが生まれる可能性があるのです。この法的な仕組みを正しく理解することこそ、妄想を現実に近づけるための第一歩になると、ぼくは考えています。

なぜ「公式な仲介者」が全てを変えるのか

ケースBで事業がバラバラになってしまうのは、利害が対立する債権者たちをまとめる「船頭」がいないからです。しかし、ケースCでは、裁判所によって中立な立場の弁護士が「破産管財人」として選任されます。この管財人は、法律によって絶大な権限を与えられた、いわば「公式な船頭」です。管財人が就任した瞬間、個々の債権者が勝手に資産を回収することは法律で固く禁じられます。全ての資産を管財人が一元管理し、債権者たちの「早い者勝ち」の競争を強制的にストップさせるのです。これにより、事業が解体されることなく、お店が「一つのパッケージ」として保全されます。混沌とした状況に、法という秩序をもたらす。それが、管財人の最初の、そして最も重要な役割です。

借金は引き継がない。事業譲渡の最大の魅力

もし、あなたがお店を引き継ぎたいと考える時、最も怖いのは何でしょうか。それは、目に見えない「負債(借金)」を一緒に背負わされてしまうことではないでしょうか。ケースBのような状況では、そのリスクを完全に取り除くことは不可能です。しかし、ケースCにおける事業承継、すなわち「事業譲渡」には、その不安を解消する素晴らしい仕組みがあります。(参考:事業承継 | 中小企業庁 – 経済産業省) 破産管財人は、会社の資産の中から、事業に必要なもの(在庫、店舗の権利、ブランド名など)だけを選び出し、それをパッケージとして売却します。この時、**過去の会社の負債は、そのパッケージには含まれません。**負債は古い会社と共に清算され、買い手は借金のない、完全にクリーンな状態の事業だけを引き継ぐことができるのです。これは、新しい経営者が安心して再スタートを切るための、法律が用意した、非常に重要なセーフティネットと言えるでしょう。

事業承継へ向けた5つのステップ

では、具体的に、破産管財人から事業を買い取るプロセスはどのように進むのでしょうか。一般的には、以下のようなステップで進められます。

- ステップ1:管財人の選任と事業価値の評価

- 裁判所によって管財人が選ばれ、事業をまとめて売却する方針が立てられます。

- ステップ2:買い手の募集

- 管財人が、公告や専門業者への仲介などを通じて、公式に買い手を探し始めます。

- ステップ3:交渉

- 買い手は、管財人と価格や引き継ぐ資産の範囲、従業員の再雇用など、具体的な条件を交渉します。

- ステップ4:裁判所の許可

- 交渉がまとまると、管財人はその内容を裁判所に報告し、売却の許可を得ます。

- ステップ5:事業の引き継ぎ

- 裁判所の許可が下り、代金の支払いが完了すれば、晴れて事業の引き継ぎが完了となります。

この公的で透明なプロセスを経ることで、誰もが納得する形で、お店の魂を次の世代へと繋ぐことが可能になるのです。

もし再生するなら?未来への事業計画【序章】

さて、細く険しいながらも、再生への道筋が理論上は存在することが分かりました。では、もし幸運にもその道を歩むことができたとして、新しいケイ・ホビーは、どのような姿であるべきなのでしょうか。ただ昔に戻るだけでは、また同じ過ちを繰り返してしまうかもしれません。ここで、ぼくなりに「もし自分が引き継ぐなら」という視点で、未来の事業計画の骨子を、妄想たくましく描いてみたいと思います。これは、いつか現れるかもしれない、勇気ある経営者候補への、ぼくからのエールです。

資産の再定義:引き継ぐべき本当の「強み」

新生ケイ・ホビーが引き継ぐべき資産は、棚に並んだ商品やレジの中のお金ではありません。まず第一に、ざりさんをはじめとする、圧倒的な専門知識と情熱を持った「人」です。彼ら元スタッフが、再び輝ける場所を用意することが、何よりも優先されるべきでしょう。次に、ユーザーが集い、語り合い、腕を磨くことができるコミュニティとしての「場」。ミニ四駆のコースや作業スペースは、店の心臓部として維持・発展させる必要があります。そして最後に、長年かけて築き上げられた**「ケイ・ホビー」という名前が持つ「信頼」**です。これら「人・場・信頼」という無形資産こそが、他のどんな店にも真似できない、唯一無二の強みとなります。この強みを再定義し、事業の核に据えることが、再生の第一歩です。

収益の再構築:現代で生き残るための「稼ぎ方」

情熱だけでは、お店は続きません。かつてのビジネスモデルに安住するのではなく、現代のライフスタイルに合わせた、複数の収益の柱を立てる必要があります。例えば、単に商品を売るだけでなく、「コト消費」を積極的に収益化していくのです。

- 有料会員制度の導入

- 月額制などで、コース利用料の割引、会員限定イベント、パーツの優先購入権などを提供し、安定した収益基盤を確立する。

- 専門サービスの提供

- 専門スタッフによる、有償での修理、チューニング、カスタムペイントなどのサービスを展開する。

- ワークショップの開催

- 初心者向けの組み立て教室、上級者向けの塗装講座やセッティング講座などを有料で開催し、新たな収益源とファン層の開拓を行う。

- 物販の深化

- ネットで誰でも買えるものではなく、「スタッフが厳選した」「ここでしか手に入らない」カスタムパーツやオリジナル商品を強化する。また、ユーザー同士が作品やパーツを売買できる委託販売も面白いかもしれません。

コミュニティの拡張:オンラインと繋がる「集い方」

ケイ・ホビーの最大の強みであるリアルなコミュニティ。その熱量を、オンラインの力を使ってさらに増幅させ、維持・拡大していく視点も不可欠です。この考え方は、小が大に勝つための経営戦略である「ランチェスター戦略」にも通じるものがあります。

(参考:ランチェスターの法則 ウィキペディア(Wikipedia))

これを楽天Koboで持ってます!

買って読んだことがあるんです!

| ランチェスターNo.1理論【電子書籍】[ 坂上仁志 ] 価格:1,870円 (2025/8/22時点) 楽天で購入 |

- オンラインサロンの運営

- 有料会員制度と連動させ、会員限定のオンラインコミュニティを構築。日々の情報交換やオンラインコンテストなどを開催し、常に繋がりを維持する。

- YouTubeチャンネルの活用

- スタッフによる商品レビューや技術解説動画を配信。広告収入だけでなく、オンラインサロンへの誘導や、オリジナル商品のECサイトへの導線とする。

- リアルイベントの再定義

- レースイベントだけでなく、親子で参加できる工作会やファンミーティングなど、多様なイベントを企画し、常に店舗が「何か面白いことをやっている」状態を作る。

これは、まだ序章にすぎません。 机上の空論だ、と言われれば、そうかもしれません。ですが、こうして具体的な再生の形を想像してみると、あの絶望的な閉店のニュースを聞いた時よりも、少しだけ、未来が明るく見えてくるような気がしませんか?

この記事が、どこかで今の状況を憂いている、かつての常連客や、元スタッフの方々、あるいは、志ある経営者の誰かの目に留まることを、心から願っています。 再生への道は、決して平坦ではありません。しかし、ゼロではない。その可能性を信じて、ぼくはもう少し、この「妄想」を続けてみようと思います。

その後のタイムラインから

閉店の衝撃が走った後も、Xのタイムラインには、ケイ・ホビーを愛した人々の様々な声が流れ続けています。そこには、コミュニティを失ったことへの寂しさや、お店との温かい思い出が溢れていました。

創業者の夫婦2人はまだご健在なんですね。近所のスーパーとなると生鮮市場TOPですか。ケイホビーではそんなに前ではないと思いますがアルバイトの募集もしてましたけどね。他の方が書き込みしてますが、急な閉店の理由はやはり新しい経営者のようですね。閉店は本当に残念です。

出典:https://x.com/ef510520/status/1958062604435214547

8月20日の投稿で、閉店3日前に前社長が店舗にいたという目撃情報あり。

8月20日の投稿で、現社長(Kさん)が一人で抱え込みすぎて閉店に至ったという推測。

ケイ・ホビー復活の兆しはないか?(2025月8月29日追記)

ケイ・ホビーの復活に関する兆しをXのツイートで探してみました。検索クエリとして「ケイホビー 復活」「ケイホビー 再開」「K-Hobby reopen」などを用い、閉店日(2025年8月19日)以降の投稿を徹底的に調べましたが、復活の兆しを示すものは一切見つかりませんでした。公式アカウント(@khobby)やスタッフ(木村啓氏、ざりさん、スケキヨさんなど)の発言もなく、別の場所での再開や再建の情報もありません。代わりに、閉店を惜しむ思い出共有や憶測の否定、業界の不安を語る投稿が主で、むしろ片付けの進行や後処理を示唆するものが散見されました。以下に、関連する主な投稿をまとめます。これらは復活の兆しではなく、閉店の余波を反映したものです。

復活関連の兆しがない主な理由と投稿例

Xの検索結果から、復活の希望的な投稿はなく、過去の火災後の仮店舗営業(2013-2014年)を振り返るものが1件ありましたが、これは歴史の回顧で、再開の兆しではありません。

他の投稿では、閉店を「夜逃げ」との憶測を否定し、整理作業が進んでいることを示すものが目立ちました。例えば、元スタッフらしき人物が「夜逃げ→元社長、現社長(番頭)どちらも後の作業中」「従業員調整済み→当日(19日)朝出勤で状況説明で一先解散」と説明しており、復活ではなく解散と後処理の完了を強調しています。

これは、別の場所での再開の可能性を低く示唆します。

また、T-BASE(プラモショップを引き継いだ店舗)が本店を引き継いでほしいという希望の投稿もありましたが、これはユーザーの願望で、実際の兆しではありません。 閉店直後の突然性を嘆く投稿(「突然すぎません?理由も分からないし、コレでは夜逃げか?」)も複数ありましたが、復活の情報はゼロです。

全体の傾向と考察

検索結果の投稿は主に閉店告知の共有や思い出振り返りで、復活の兆しは確認できませんでした。業界の不安を語るもの(ファースト倒産やコンバットマガジン休刊との連動)も増えていますが、再開の具体的な動きは見られません。

ぼくの推測ですが、閉店が経営難や後処理の完了によるもので、別の場所での再開は現実的でない可能性が高いです。もし新情報が出たら、Xの#ケイホビーや関連キーワードを監視することをおすすめします。追加の検索が必要なら、教えてください!

コメント